「国家機関がDeepSeekを使うのは問題」「エヌビディアには全然ダメージない」

「3つリスクがあり、1つが中国のAIであるDeepSeekを通じて利用者のデータが漏れる可能性。2つ目が規約に違反してOpenAIのデータを不正に使ってないかという話。そのように不正に開発されたとしたら、DeepSeekを元にした派生研究もダメになってしまうのでは、と問題視されています」

「3つ目は、DeepSeekがオープンソースで開発されていないという点です。“オープンソース・ソフトウェア(OSS)”は厳密な定義のある単語です。DeepSeekのAIは開発手法を公開していますが、何のデータを学習させたかは公開されておらず、OSSとは言えない」

「だから研究者や、OpenAIのデータを学習させたかを確かめたい人たちはデータも公開しろと言っているわけです」

1つ目のリスクについて、個人のデータが何らかの形で悪用されるリスクはあるのでしょうか。

「使い方によります。DeepSeekという単語を指す意味は2つあり、1つはスマホ、パソコンからアクセスできるチャット形式のサービスのこと。2つ目が、先ほど述べたDeepSeek-V3やR1といわれるAIの本体そのものです」

「サービスについてはリスクがあります。運用されているサーバーがおそらく中国国内にあり、我々が入力したデータや文書は中国当局の影響下で処理されるかもしれない。データ流出のようなこともあり得るので、(日本などの)国家機関がサービスを使うのは問題だろうということになります」

「2つ目のAI本体を使う場合ですが、研究者が専用のマシンに直接ダウンロードする形となり、新しいデータを学習させるなどのカスタマイズもできます。その場合、サーバーは研究者の手元にあるので情報が中国に漏れるリスクもなく、問題はない」

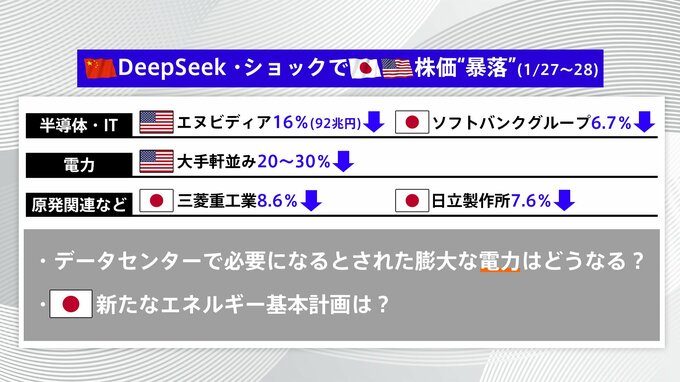

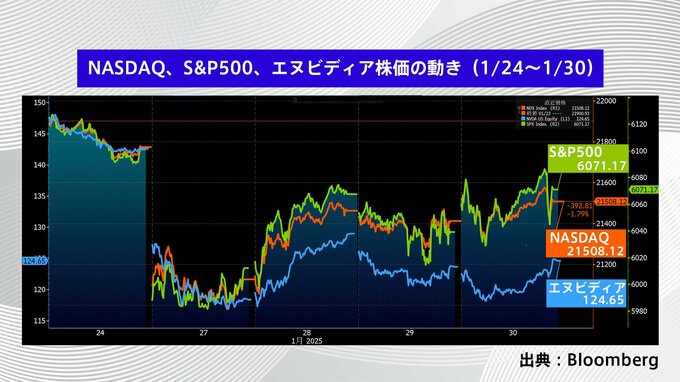

DeepSeekをめぐっては、低コスト化によるGPUの需要減などへの懸念からエヌビディアをはじめAI関連の株価が急落し、日米の主要株価指数も押し下げました。“AI相場”は今後も続くのか。今井さんは楽観的です。

「我々研究者は(DeepSeekの登場で)例えばGPUの需要が下がるとか、エヌビディアにダメージがあるとは全然考えていないです」