中国企業DeepSeekが低コストで高性能な生成AIを実現し、米ハイテク株が急落するなど衝撃が広がっています。DeepSeekのリスクと今後の可能性、日本にとってのチャンスとは?東京大学・松尾研究室出身のAI研究者、今井翔太さんが解説します。

「普通のAI研究者にDeepSeekを開発する知識はない」

DeepSeek社はAI研究者の間では昨春ぐらいから知られていたと、今井さんは指摘します。

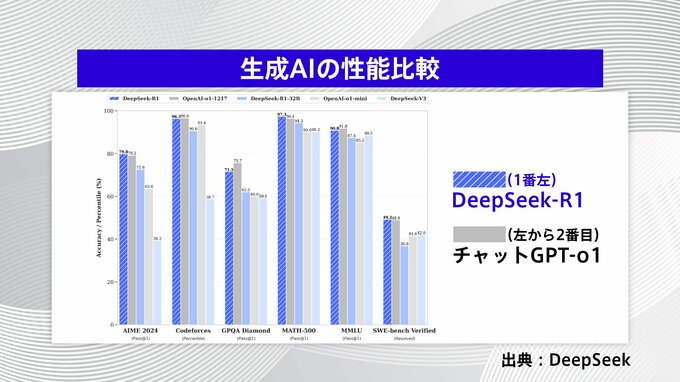

「生成AIの性能を評価するランキングサイトのチャットボット・アリーナで昨年、AIモデルの『DeepSeek-V3』が、そして今年1月に最新モデルの『DeepSeek-R1』が上位に位置し、一気に名前が広まりました」

DeepSeekはどのような点が優れているのでしょうか。

「生成AIの性能は、知識をどれほど持っているかと、どれほど考える力があるかを示す推論能力という2つの側面から評価されます。そして知識の面では生成AIはほぼ天井にぶつかっています」

「そんななか、昨年OpenAIが発表した『OpenAI o1』をはじめとしたシリーズは東京大学の入試問題を解くなど推論能力を向上させており、他社に先行していました。そしてDeepSeekはオープンAIが手法を公開してないのに、独自のやり方で同じぐらいの推論能力を持つDeepSeek R1を作ったのです」

R1は開発コストが抑えられている点も、注目されています。「発表された論文には約8億6500万円で開発されたと書かれています。生成AIの開発費用は最近とんでもなくインフレしていて、普通は少なくとも数百億円かかる状況ですが、8.6億円とはすごいと受け止められました」

「補足すると、論文によれば理想的なやり方で開発すると8.6億円かかるというだけで、実際にはそのやり方を見つけるまでと、人件費などを含めるとかかった費用は8.6億を上回っていると思います。ただそれを加味してもかなりコストを抑えられているとみられます」

アメリカは対中輸出規制を敷いており、DeepSeek社は生成AI 開発に必要な米エヌビディア製の高性能GPU(画像処理半導体)を手に入れられないなど不利な状況で開発を進めたことも驚きを持って受け止められています。

「規制があったからこそできてしまったともいえます。DeepSeekは普通の人工知能研究者がやらない工夫をたくさんしています」

「普通、研究者はニューラルネットワークの構造など、AIそのもののことばかり考える。DeepSeekはハードウェアの段階から工夫しています。例えばオリジナルのGPUマシンを作り、その中で動くように基盤やその上に乗せるAIも最適化させており、それが結果として低コストに繋がったのではと思います」

「研究者としては『ここまでやるのか』と感じるし、そこまでできる知識が普通はないです」

しかし、DeepSeekをめぐっては様々なリスクも浮上しています。