2019年と2024年の20歳代の所定内給与を比べると、約10%も増えている。ところが、年齢層が上がると、50歳代前半では逆にマイナスになっている。世代間で給与の変化には大きく差が生じている。初任給の引き上げや春闘の賃上げは大々的に喧伝されるが、そうした裏側では、恩恵の外にいる雇用者も少なくないという事実もある。

世代交代圧力

4月から初任給が上がる企業が増えそうだ。中には40万円を提示する先もあるから、驚きである。労務行政研究所の調べでは、2024年度の実績は23.9万円(大卒平均・東証プライム上場企業152社)であった。時系列では2022年度から徐々に上がっているようだ。

初任給引き上げの背景には、少子化で少なくなる若者の数がある。また、留学生など外国人を新卒採用する企業には、円安で割安になってしまった給与水準を海外企業並みに引き上げようとする背景もある。さらに言えば、世代交代の必要性の高まりもある。バブル世代と呼ばれる人々が、いよいよ60歳を迎え始めたので、彼らの役割をより若年者に委譲していくと、どうしても中核の戦力が足らなくなる。こうした内圧も働いている。バブル世代とは、1987年から1992年頃入社の年代だとされる。22歳で社会人になったとすれば、2024年から60歳の年齢に到達する。定年年齢を60歳と定めている企業も少なくないので、彼らの退職圧力が2029年頃まで強く働くという見方ができる。そうした人員減の圧力は同時に、企業の人件費を減らす要因になるので、それも原資になって初任給や若年雇用者の給与引き上げが行われているとみられる。

20歳代は10%アップ

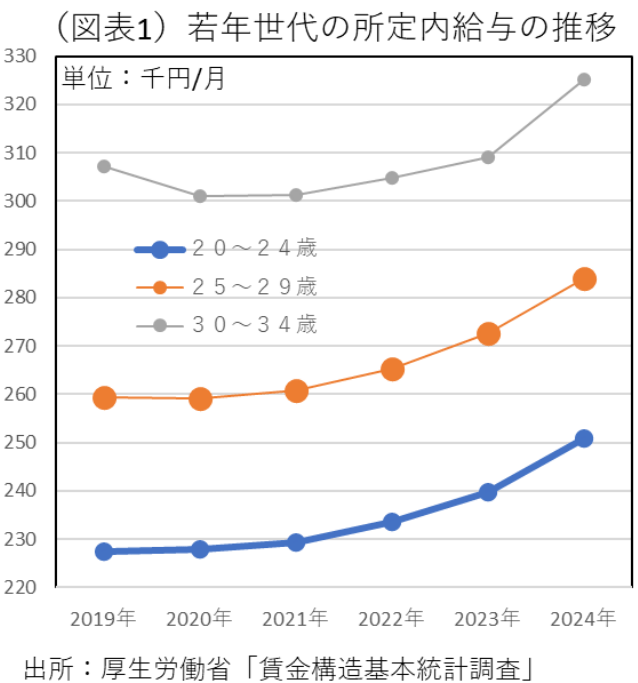

世代別の所定内給与水準が、ここ数年でどのくらい変化したのかを調べてみよう。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」では、2024年6月分のデータが直近である。2024年までの時系列データでは、20~24歳と25~29歳の年齢層の大卒・所定内給与が特に大きく増えている。その変化は2022年頃から加速してきたようである。コロナ前の2019年と、2024年の比較では、20~24歳が10.3%の増加で、25~29歳が9.5%の増加である。この間の20代は、約10%も所定内給与が増えていることがわかる。

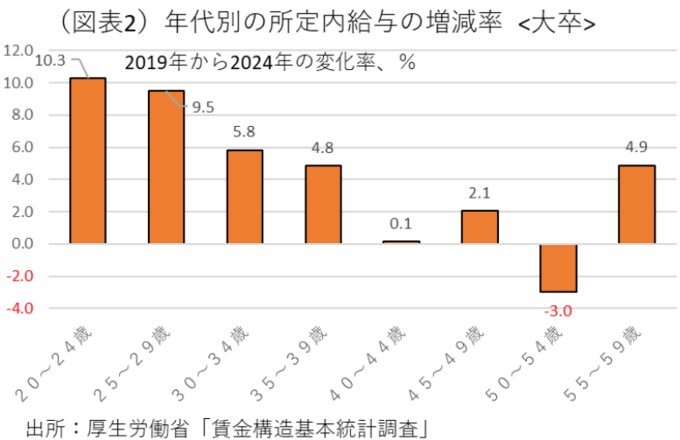

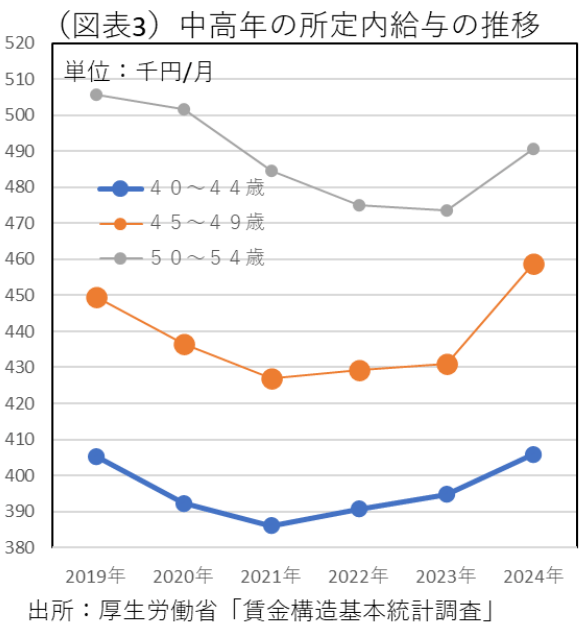

こうした増加率は、30~34歳が5.8%、35~39歳が4.8%と鈍ってくる。そして、40~44歳は0.1%、45~49歳は2.1%とほとんど増えなくなる。50~54歳は▲3.0%でマイナス、55~59歳は4.9%と増える。賃金上昇圧力には、世代間格差が非常に大きいと言える。中高年層は、もともと賃金水準が高いこともあって、企業側が賃上げを進めようとしない実態もあろう。

大きな流れは、年功賃金カーブの修正なのだろう。勤務年数が上がるほどに、昇給するというメカニズムが、40歳代以降には弱まっていく。春闘交渉で、定期昇給+ベースアップで高い給与増加が、2023・2024年と実現した。この定期昇給の方は、22歳から49歳くらいまでは適用される。だが、50歳代はその恩恵にあまり浴せない。また、ベースアップについては、全労働者が対象ということにはなっているが、企業の中では必ずしもそうではない先もある。労働組合に属さない管理職は、ベースアップの対象から外れ、企業によっては組合員よりも低い給与アップしか受けられないケースもある。管理職になり始めるのが40歳代からだとすると、それ以降の年齢層はベースアップの恩恵が少ないという人も現れる。さらに、管理職には役職定年という制度もある。55~60歳には管理職を外れて、その分、給与水準が大幅に削減される人が増えていく。アンケート調査などでは、50歳代前半でも10%強の企業で役職定年が実施されており、それが先の結果では▲3.0%の給与水準のマイナスにつながっていると考えられる。時系列で年齢別所定内給与の推移をみると、50~54歳はコロナ禍の2021~2023年にかけて他の年齢層よりも所定内給与が下がっている。