(ブルームバーグ):日本銀行は29日、2014年7-12月の金融政策決定会合の議事録を公表した。黒田東彦総裁(肩書は当時、以下同)の就任直後に打ち出した大規模な量的・質的金融緩和(QQE)の効果に陰りが見え始め、10月31日の会合で追加緩和に踏み切るが、政策委員の賛否は分かれ5対4という薄氷の決定だった。

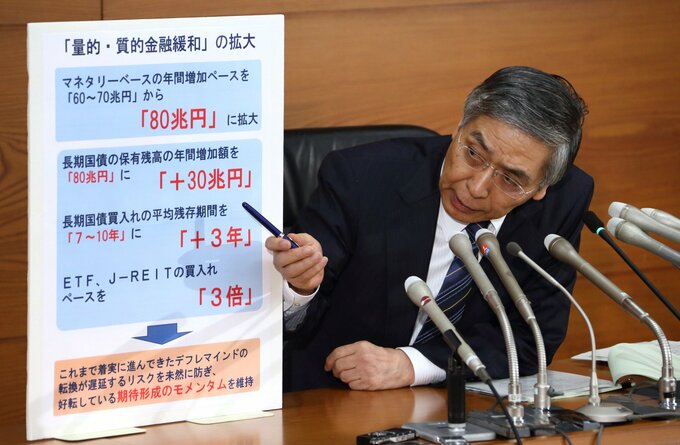

「リスクの顕現化を未然に防ぎ、好転している期待形成のモメンタムを維持すべきである」。13年4月に導入したQQEの拡大を決めた会合で、8人の政策委員の意見を聞き終えた黒田総裁は追加緩和の必要性を訴えた。

新たな経済・物価情勢の展望(展望リポート)で、消費者物価(生鮮食品を除くコアCPI)見通しの下方修正が避けられない情勢になったことが背景にある。事務方が示した案は、15年度のコアCPIが1.6%上昇と前回から0.3%ポイント下振れていた。QQE導入時に宣言した2年程度で目標の2%を達成するとの約束が果たせない姿だった。

安倍晋三首相が推進したアベノミクスの第一の矢として黒田総裁が就任直後の13年4月に打ち出したQQEは、過度な円高・株安を是正し、小幅マイナス圏で推移していたコアCPIを翌年4月に前年比1.5%上昇まで押し上げた。しかし、同月の消費税率引き上げの個人消費への影響が長引く中、海外経済の不透明感の強まりと原油価格の下落が物価の下押し圧力になった。

議論の口火を切ったのは、積極的な金融緩和を主張するリフレ派の岩田規久男副総裁だ。物価2%目標の達成時期が後ずれするリスクが大きい中で、「適切な対応を取らなければ、日本銀行の金融政策に対する信頼性が大きく低下する」と懸念を表明。コミットメントが疑われると、これまで成果を挙げてきたQQEの効果が大きく削がれるとし、十分な追加緩和が必要だと主張した。

中曽宏副総裁も「デフレから脱却できるかどうか、QQEの成功がかかった極めて重要な局面を迎えている」とし、追加緩和を行わなければこれまで積み上げてきたQQEの成果も水泡に帰してしまうと歩調を合わせた。

一方で、大規模緩和のさらなる拡大への副作用を懸念する声が上がる。QQE導入から約1年半が経過し、日銀の資産は300兆円程度にほぼ倍増。短期国債金利は当時としては異例のマイナスに低下していた。為替市場では、1ドル=110円を割り込む円安が進行し、産業界や政界から懸念する声が強まっていた。

森本宜久審議委員は、名目金利が極めて低水準にあり、実質金利も大きなマイナスにある中で追加緩和を行っても、家計や企業への効果は限られると指摘。長期国債買い入れのさらなる増額といった措置をとれば、「新規発行枠の大部分を買い入れるかたちとなり、市場機能が大きく阻害される恐れや、実質財政ファイナンスとの見方をされる懸念も大きくなる」とも指摘した。

国債80兆円

事務方が示した追加緩和策は、マネタリーベースの年間増加額の目標を約80兆円に拡大する内容。そのために長期国債と上場投資信託(ETF)の保有残高が年間でそれぞれ約80兆円(約30兆円追加)、約3兆円(3倍増)増加するペースで買い入れを行うなど、大規模なものだった。

これに対して佐藤健裕審議委員は、「これだけの犠牲を払ってこのようなコスト・ベネフィットに見合わない政策を実施するだけのリスクなのかという点が、私には理解できない」と否定的な見解を表明。国債買い入れについても「そのような巨額の買入れを本当に責任を持ってできるのか」と迫った。

結果、追加緩和策の決定は、9人の政策委員のうち半数近くが反対に回った。政策変更を受けてコアCPI見通しも当初の1.6%上昇から1.7%上昇に引き上げられ、QQE導入から2年程度の「2015年度を中心とする期間」の目標達成見通しがかろうじて維持されることになった。

しかし、その後も原油価格の下落は続き、15年8月にコアCPIは再び前年比でマイナスに沈む。物価目標の達成時期も先送りされ、短期決戦だった大規模緩和は持久戦に変質し、翌年1月に黒田総裁はマイナス金利政策の導入を決断する。後任の植田和男総裁が昨年3月に大規模緩和からの脱却を果たしたが、バランシートは今なお名目国内総生産を上回る750兆円程度となっている。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.