日本銀行の「生活意識に関するアンケート調査」では、体感温度の消費者物価の上昇率がいくらくらいかを尋ねた質問がある。そのデータは、過去1年半は前年比15%前後と実際の消費者物価よりも高い伸び率になっている。なぜ、そうした乖離が起こるのかを考えてみた。この体感物価は、賃上げにも影響してくる可能性がある。

体感温度の物価上昇率

消費者物価は、総合指数の前年比でみて、2024年11月は2.9%の伸び率である。エコノミストの見通しも、2024年度でみて、前年比2.53%に止まる(日経センターESPフォーキャスト調査、2024年度)。しかし、私たちの物価上昇の体感温度は、これらの数字よりも遙かに高いのではないか。

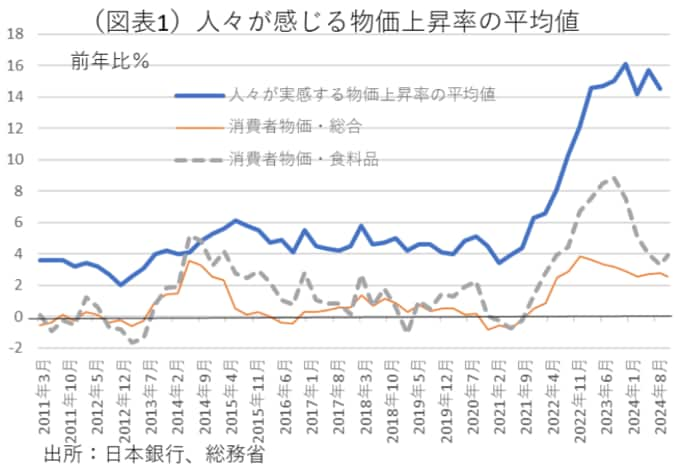

それを考える上で参考になるのは、日本銀行の「生活意識に関するアンケート調査」である。この中には、個人に対して、「1年前に比べて物価は何%程度変化したのか」について尋ねた質問がある。直近の2024年9月調査では、平均値が14.5%(6月調査15.7%)であった。この前年比は、2023年3月から最近までの1年半に亘って概ね15%前後である。エコノミスト達がみている消費者物価指数とは随分と食い違っている。物価の体感温度は、政府やエコノミストが考えているよりも遙かに高いことが改めて理解できる。

なぜ、体感温度の物価上昇率が15%前後と高いのだろうか。筆者には、思い当たることが多い。例えば、メディアから取材を受けるとき、主に食料品価格の高騰について聞かれる。ここには生鮮食品も含まれる。エコノミストの常識は、物価の趨勢は「除く生鮮食品で捉える」となっているが、人々のインフレ・マインドは生鮮食品を含めている。スーパーの売場は、生鮮食品で占められているのだから、当然と言えば当然だ。

実は、昔の日銀も同じようなことを指摘していた。物価情勢は、総合指数を重視すべきという見解だ。総合指数は生鮮食品を含んでいる。生鮮食品の価格変動率は、短期的には振れが大きく、季節要因も受けやすい。確かに、攪乱要因のようにみえるが、長い期間で捉えると、食料品に似てくるし、総合指数の伸び率にも近づく。筆者は、この昔の日銀の見解には賛成する。

ここ数年は、特に世界的な気候変動が穀物価格や生鮮食品価格を高騰させるようになって、それが無視し得なくなっている。物価の中で食料品が牽引役になって、物価全般を押し上げている。やがて、その影響は時間をかけて物価指数全体にも波及していく。

また、インフレ期待が物価指標に反映されるフィードバック作用があるのならば、生鮮食品の高騰によってインフレ期待が上がり、それが物価指標を押し上げていくことにつながる。人々のマインドに影響を与えやすい生鮮食品の趨勢を除外するのは、必ずしも望ましくない。

購入頻度の高い品目

物価の体感温度が物価指数と食い違ってくる説明としては、もう1つの要因が考えられる。

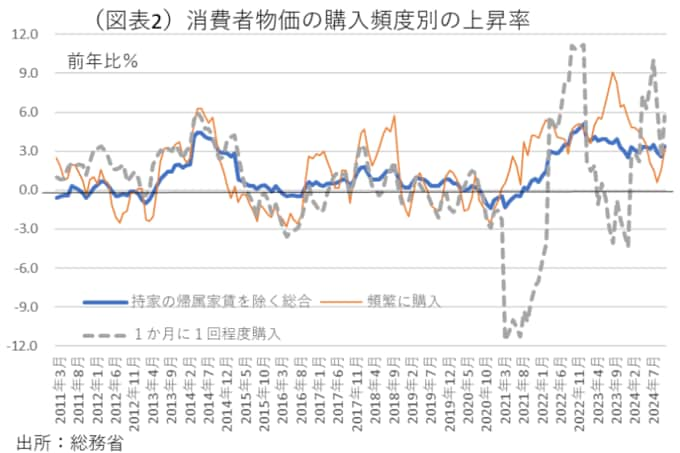

物価の重み(ウエイト付け)の問題だ。消費者物価・総合の中で、生鮮食品は3.96%のウエイトで加重平均されている。おそらく、消費者の心理では、生鮮食品や他の食料品価格はもっと大きなウエイトだろう。そこで、筆者は消費者物価指数のうち、購入頻度別のデータに注目している。「頻繁に購入」というカテゴリーは前年比3.2%(2024年11月)である。「1か月に1回程度購入」というカテゴリーは前年比5.7%である。こうした高い頻度で購入する品目は、消費者心理でより大きくウエイト付けされるのだろう。具体的には、「頻繁に購入」される品目(=年間15回以上)には食料品が多く、ガソリンも含まれる。「1か月に1回程度購入」される品目には、電気代と通信費があり、食料品も多い。食料品・エネルギーのような品目は、物価上昇率が高いので、結果的に物価の体感温度は総合指数よりも高くなる。

ただし、それでも15%前後という物価の体感温度を説明するには、これらの理由だけではまだ材料不足である。もっと別の要因もあるに違いない。