(ブルームバーグ):中小企業が7割を占める国内最大の産業別労働組合であるUAゼンセンの永島智子会長は、日本銀行が政策金利の引き上げを進められるようにするには、実質賃金が持続的に上昇していく必要があるとの見解を示した。

永島会長は14日のインタビューで、経済を持続可能なものにするためにも金融政策の正常化は必要だとの認識を示した。もっとも、「実質賃金の上昇や定着を確認してからでないと利上げは当然できない」と指摘。利上げの時期や幅に関して言及しなかったが、住宅ローンなどを抱える家計にとって先が見通せることが大事であり、急激な変更は避けるべきだとも述べた。

日銀は経済・物価見通しが実現していけば金融緩和度合いを調整していく姿勢を崩していない。ブルームバーグが10月の日銀金融政策決定会合前に実施したエコノミスト調査では、8割超が来年1月までの利上げを予想。足元では米大統領選後の一段の円安進行もあって、早期の追加利上げ観測がくすぶっている。永島氏の発言は、家計の動向を踏まえて慎重な利上げを日銀に期待するものだ。

ミニマムライン

今年33年ぶりの高水準の賃上げを実現した連合は、25年春闘の基本構想で今年と同じ水準の「5%以上」を目指す方針を発表。流通や繊維、食品、サービス業など約2200の労組が加盟するUAゼンセンは今年と同じ「6%基準」とする一方、組合員約190万人の6割余りを占めるパート従業員ら短時間組合員は7%を目安とし、物価高に負けない賃上げの実現を目指す。

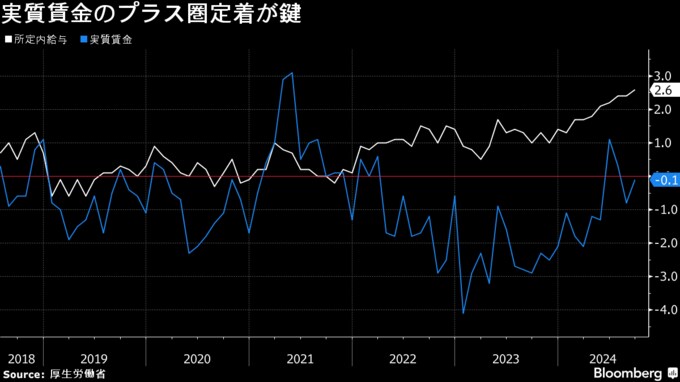

今年の春闘の好調な結果を反映した基本給の順調な伸びに伴い、実質賃金も改善傾向が続いている。ただ、プラス圏で定着する状況には至っていない。

永島氏は、目標は「ミニマム(最低)ライン」だと指摘。実質賃金の上昇が一番大事であり、このためには今年の水準を上回っていく必要があると語った。UAゼンセンの24年春闘(6月末時点の妥結状況)は、全体の賃上げ率が4.95%、パートでは5.75%となっている。

一方、賃上げによる人件費の増加は企業業績を下押しする要因ともなり得る。永島氏が会長を務め、イオングループ労働組合連合会は2年連続で40万人のパート労働者を対象に7%の賃上げで合意した。ただ、人件費増の影響もあり、同社の24年3-8月期営業利益は前年同期比16%減少した。

永島氏は「賃上げと業績が好循環しているところと、慣れてないがゆえにコストがかさみ利益を圧迫してるところもある」と指摘。コスト上昇分を付加価値につなげるため、労使が生産性向上にコミットすることが大事だと語った。経営側が「できない時に賃上げはしなくていいとなってはいけない」と述べ、従業員の生活防衛へ企業に責任ある行動を求めた。

ただ、企業にとって「為替は非常に大事なポイント」であり、足元の円安の影響で賃上げの勢いを維持するのが難しい企業もあるとの見方も示している。原材料を輸入する企業などは、ドル・円相場が足元の1ドル=155円の水準で推移すれば厳しい経営状態が続き、「ない袖は振れない」とも語った。

103万円の壁

「手取りを増やす」政策を訴えて先月の衆院選で躍進した国民民主党が求める年収「103万円の壁」の引き上げが、月内に策定される総合経済対策の焦点の一つとなっている。所得税や社会保険料などの負担が生じる「年収の壁」を巡っては、パート労働者らの就業調整につながるとしてUAゼンセンは以前から解消を求めていた。

9月に前任の松浦昭彦会長を引き継ぎ、UAゼンセンとしては初の女性会長となった永島氏は、国内のパート労働者の大半が女性であることから、この上限が男女間の賃金格差の一因となっているとも指摘。「私たちは性別、国籍、学歴に関係なく、誰もが貢献できる社会を目指すべきだ」と語った。

日本スーパーマーケット協会の昨年の調査によると、就業調整を行っているパート労働者の8割が「103万円の壁」を意識している。帝国データバンクが実施した最新の企業アンケート調査では、「103万円の壁」引き上げに関して賛成は68%、反対は4%にとどまった。また、この壁自体を「撤廃すべき」の22%と「賛成」を合わせると、9割の企業が見直しを求めている。

100万円付近で就業調整する労働者が多いことについて永島氏は、「もうそんな時代じゃない」と述べ、「みんなもっと稼いで、社会保険も税金も納めて、社会を維持していく方向に持っていく」べきだと主張。「賃上げできる時に、やっぱりそういう今の税の問題、社会保障の問題はセットで解決していくのが一番いい」と述べた。

石破茂首相は最低賃金を全国加重平均で1500円に引き上げる政府目標の達成時期を2020年代とし、従来の30年代半ばから前倒しする方針だ。最低賃金を巡り早急に政労使の意見交換会を開催する意向を示している。

永島氏は、世界水準で言えば1500円は低く、「当然超えていかなければいけない」と指摘。海外の人材を引きつけるためにも引き上げが必要であり、それが日本経済の維持につながると考えている。労働力の確保に「賃上げは待ったなし、止めることはできない」と語った。

(14段落目以降を追加して更新しました。4段落目の組合員数は訂正済みです)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.