2024年10月にいよいよ新政権が発足したが、この12月に控えている「マイナンバーカードの健康保険証」(マイナ保険証)を基本とする仕組みへの切り替えや、年度内に予定されている運転免許証とマイナンバーカードの一体化(マイナ免許証)といった「行政サービスのデジタル化」に関連する一連の施策は、新政権においても引き続き注視すべき課題として挙げられるだろう。

現在、デジタル庁は2023年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、自治体の行政手続きの効率化とユーザーの利便性向上を目指して行政手続きのオンライン化を推進している。今後、労働力不足により公共サービスの維持が困難になることが多くの自治体で懸念されているが、行政手続に残る無駄や不便を解消しながら、地方や離島に住む人々も平等で均質な公共サービスを利用していくことは、持続可能な社会の基盤強化に向けて重要な論点でもある。

そのデジタル行政サービスの核となるのが「マイナンバーカード」である。マイナンバーカードは本人の申請に基づき交付される(マイナンバー法第17条)もので、取得は任意であるが、2016年1月の交付開始から約8年8か月を経て、2024年8月末時点で、ようやく累積発行枚数1億枚の大台に達した。また、この時点で保険証としての利用登録率(有効登録率)も保有枚数の80%に達しており、既に多くの人が健康保険証として使用できる状態にある。

今後、この利用が進むことで診療や調剤業務の効率化が進み、医療、製薬、保険、ヘルスケア関連業界にも恩恵が広がると考えられる。さらに、スマートフォン上の「デジタル認証アプリ」の導入により、スマートフォンでの簡便な認証が実現すれば、行政手続きのさらなる簡略化が期待される。これらの取り組みは、持続可能な行政サービスの提供に不可欠な基盤を形成し、人々にとって住みやすさやウェルビーイングにつながる重要な政策課題といえるだろう。

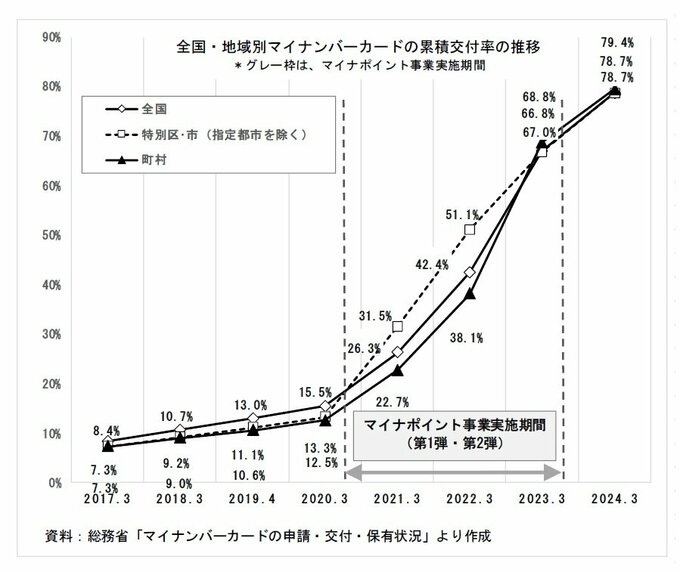

2016年1月交付開始から8年余の道程~カード普及に寄与した「マイナポイント事業」

かし、この普及の経緯を振り返ると、必ずしも順風満帆ではなかったといえる。2016年1月に交付が開始されたものの、2020年3月時点での累積交付率は全国でわずか15.5%に過ぎず、普及は低調であった。

この転機となったのがマイナポイント事業である。これは、マイナンバーカードを取得した消費者が、電子決済サービスからマイナポイントの還元を受けられる制度であり、第一弾(2020年7月1日開始)と第二弾(2022年1月1日開始)が実施された。これ以降、累積交付率は年率平均15%以上の伸びへと急拡大し、さらに、第二弾事業では当初のポイント申請期限であった2023年2月末から延長を繰り返し、同年9月末まで延長されていることから、本事業がマイナンバーカードの普及に大きく寄与したことは間違いないように思われる。