(ブルームバーグ):8日の日本市場では株式相場が反落し、日経平均株価の下げ幅は一時500円を超えた。為替市場の円安一服が嫌気されたほか、中東情勢の緊迫化を背景にリスク回避売りが先行。香港株の急落も投資家心理を冷やした。

円相場は対ドルで一時147円台半ばまで上昇。一方、前日の米国で10年債利回りが8月以来の4%乗せとなった流れから債券相場は売り先行で始まったが、この日実施された30年債入札が順調な結果となり、先物は小高く引けた。

イスラム組織ハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃から7日で1年が過ぎたが、戦闘は依然激しく、イスラエル軍によると同日にガザから5発の飛翔体が発射された。イエメンからもミサイルが飛来する中、イスラエルのネタニヤフ首相は攻撃継続を表明し、リスク回避の動きが株式や為替市場を中心に優勢となった。

セゾン投信の瀬下哲雄マルチマネジャー運用部長は、リスクオフになると円キャリー取引が起きず、為替は円高に振れやすいとのシナリオが懸念されていると指摘。「リスクオフで円高になると、日本株の景色も変わる」と述べた。

株式

東京株式相場は反落。為替市場の円安一服に加え、中東情勢への懸念で投資家のリスク回避売りが優勢となった。自動車や機械など輸出関連株、商社株が安く、証券や銀行、保険など金融株の下げも目立った。

香港ハンセン指数が一時10%超安と急反落したことも投資家心理を冷やした一因だ。中国の国家発展改革委員会(発改委)の当局者は8日、今年の経済目標の達成に自信を示し、さらなる成長支援を約束した半面、景気刺激策の追加は見送った。

三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフ・マーケット・ストラテジストは「アジア株全体が弱く、日経平均の材料になった」と指摘。新たな景気刺激策が期待されていた中、中国当局の記者会見では目新しい話はなく、香港株は売りが優勢になっていると述べた。

東証33業種中、30業種が下落。下落率上位は証券・商品先物取引業や卸売業、輸送用機器、銀行業など。上昇は精密機器、電気・ガス業、鉱業の3業種。TOPIXを構成する2127銘柄中、下落は1793、上昇は292にとどまった。売買代金上位ではレーザーテックや三菱重工業、トヨタ自動車、三井住友フィナンシャルグループ、ダイキン工業、三井物産などが安い。

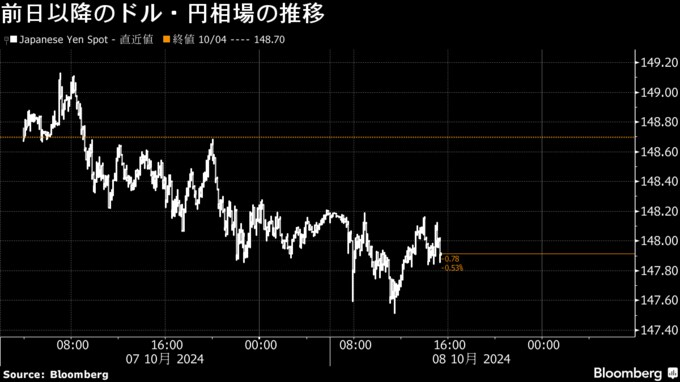

外国為替

東京外国為替市場の円相場は、対ドルで一時147円台半ばまで上昇。前日の海外市場で中東情勢の緊張からリスク回避が強まった流れを引き継ぎ、円を買い戻す動きが優勢となった。

マネックス証券の債券・為替トレーダー、相馬勉氏は「リスク回避の流れが優勢だ」と指摘。9月の日米金融政策決定から先週末の米雇用統計といった大きな経済イベントを通過し、市場の関心が中東情勢に向いており、「リスク管理の観点から米雇用統計後の円売りポジションを軽くする動きになっている」と言う。

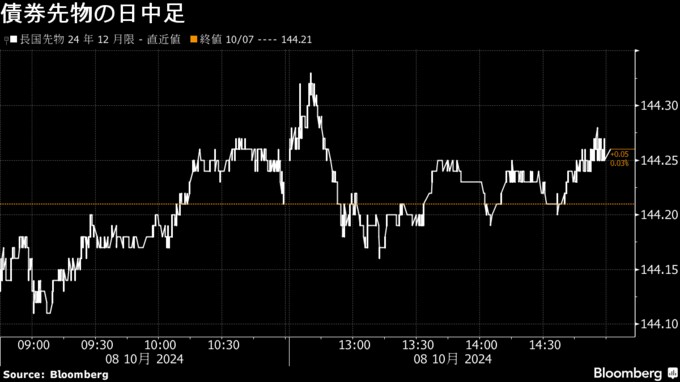

債券

8日の債券相場は先物が小幅上昇。米市場で大幅利下げ観測の後退を背景に10年国債利回りが上昇したことを受けて売りが先行したが、30年国債入札を順調に終えたことで買い戻しが増えた。長期金利は0.93%と一時2カ月ぶり高水準を付けた後、横ばいに戻した。

岡三証券の長谷川直也チーフ債券ストラテジストは、30年債入札結果は「順調な結果」と指摘。もともと金利水準面で無難にこなせるだろうとみられており、午前に調整が進んでいたので買いやすくなったようだと言う。ただ、入札で応札が膨らんだ感じはなく、金利を押し下げて買い進む動きにもなりづらいと話していた。

入札結果によると、最低落札価格は98円95銭と市場予想98円80銭を上回り、小さいと好調を示すテール(落札価格の最低と平均の差)は10銭と前回の20銭から縮小。投資家需要の強弱を反映する応札倍率は3.34倍と、前回の3.4倍から低下した。

日本債券:30年利付国債の過去の入札結果(表)

新発国債利回り(午後3時時点)

--取材協力:田村康剛.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2024 Bloomberg L.P.