杉本 学芸員:

原因は864年に富士山で起きた「貞観の大噴火」

富士山の噴火によって水没したというのです。実は当時の様子が記録として残っているのです。

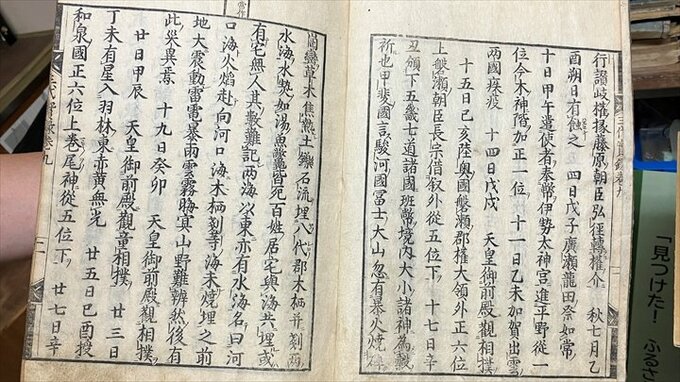

それは延喜元年(901年)に成立した公式史書である「日本三代実録」です。

「噴火の勢いはものすごく、山腹の小岡や岩を焼き砕き、草木を焼け焦がし、これらを巻き込んだ土石流(溶岩流)が本栖湖及び『剗の海(せのうみ)』を埋めた。熱した溶岩流が流れ込んだ両湖の水は沸騰し湯のようになり、生息する魚類は死に絶え、溶岩流の通路に位置した民家は、流されて湖の中に埋まり、また、埋没の難を逃れても住人が死んだりして無人と なった家は数知れない。」(現代訳:富士吉田市史より抜粋)

『剗の海(せのうみ)』とは当時、富士山の麓にあった広大な湖で、そこに富士山からの大量の溶岩が流れ込み、西湖、精進湖に分断されたことはこれまでの研究で確認されています。

溶岩を見てみると無数の孔が空いているのがわかります。

山梨県富士山科学研究所によりますと、本栖湖は『剗の海』の下流に位置していて、すき間の多い溶岩によって隔てられています。『剗の海』を埋めた溶岩によって溢れ出た湖水は溶岩を通って下流にある本栖湖の水位を上げたと考えられるそうです。

そして杉本学芸員によりますと、貞観の噴火の溶岩流により本栖湖で15mも水位が上がったことを示唆する最新の地形計測結果もあるといいます。

つまり、本栖湖の水面は、溶岩を浸透してきた『剗の海』の水によりが徐々に上昇し、当時の湖畔沿いにあった集落が水没しました。その際に集落に残された土器も静かに湖に飲み込まれ、形を保ったまま湖底に沈んだ、と考えられるのです。

杉本 学芸員:

水深5〜15mで発見された土器は貞観の噴火までは地上にあったと考えても不思議ではない。噴火の影響により集落が湖に水没した説が有力でしょう。

しかし、古墳時代から富士山の麓に本当に集落が存在していたのでしょうか?

この本栖湖周辺は、現在国道139号が通っていて、静岡県富士宮市方面と山梨県甲府市方面を結んでいます。昔は古道の「中道往還」があり、道沿いには遺跡も数多く点在、甲府市側には東日本最大級の銚子塚古墳(全長169m)も存在しています。

このため、杉本学芸員は本栖湖周辺はヤマト政権と地方とを橋渡ししていた場所だったと考えています。

杉本 学芸員:

この遺跡は文化の伝播を支えてきた重要な場所で、湖底に沈んだ土器もその要所である集落で使われていたものだったのかもしれない。

本栖湖の湖底に眠る土器の謎

この古代ロマンの解明に向け、12月10日に新たな調査が始まりました。

上九一色村の調査から25年目の調査は、来年3月にまとめられる予定です。