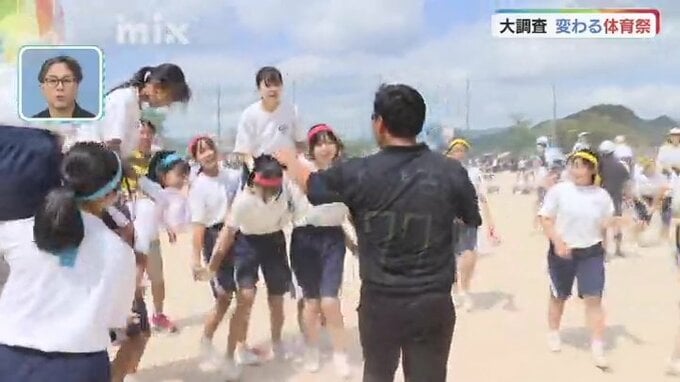

生徒たちの主体性を尊重

大内中学校では今年、騎馬戦を実施しました。生徒から強い希望があったため、だそうですが手袋を着けたり、周りに教員を配置したりと、安全面には気を遣います。やるべきかどうか、校内で検討を重ねましたが決め手は、生徒の「やりたい」という気持ちだったそうです。

平木教務主任

「1番大きく変わったのは、教師主導型の体育祭から、生徒主体的な活動に今変えてきています」

今、大切にされているのは体育祭を「生徒がつくる」ということ。各クラスから選ばれた実行委員や応援団を中心に、夏ごろから競技の内容や運営について話し合って決めています。徒競走の組み合わせも、生徒たちが考えているそうです。

平木教務主任

「安全安心を確保する、そういう空間をきちっと作ること、これを1番に考えています。それからやはり、子どもたちが体育祭を進めていくのに、最終的に自分たちが感動して、その感動を人に与えられるようなそういう仕組みをつくることを大切に考えています」

経験ある教員が指導するほうが簡単なのかもしれません。しかし、生徒たちが苦労して1から考えることで、終わったあとの感動が何倍にもなるんでしょうね。生徒たちの顔も晴れやかです。

実行委員の生徒(中学3年生)

「最高です、まじで。確かに、練習とかでうまくいかないことのほうが多かったんですけど、全員が、1人1人がやってくれたっていのが大きかったと思います」

昔に比べて気にすべきことは増えていますが、密度・満足度が減っているわけではないようです。