秋穂漁協女性部副会長・平田冨美江さん

「赤エビが近年全体的に少なくなって、秋穂ではほとんど取れなくなったんで、何か代わるものがないかっていうのを探してまして」

捨てられていた車エビの殻を活用

女性部・副会長の平田冨美江さん。赤エビに代わるものはないかと探し続け、目を付けたのが車エビの殻でした。秋穂は車エビ養殖発祥の地。近くの国民宿舎「あいお荘」では、1年を通じて車エビを使った料理が提供されています。これまで、調理場で出た殻は捨てられていましたが、この車エビの殻を譲り受け、女性部で加工して新商品を作ることにしました。それが、「くるまえびのえび塩」です。車エビは赤エビよりも凝縮したうまみがあるということで、味の違いをみるために蒸したものとゆでたもの、2種類を用意しました。

乾燥、粉砕、手間ひまかけて

1日かけて乾燥させた殻をじっくりといります。混ぜ合わせる塩にも火を加え、水分を飛ばします。よくいった殻をミキサーで粉砕したあと、もう一度専用の機械にかけてさらに細かく砕きます。粉末状にした殻と塩を同じ大きさになるように混ぜ合わせ…鮮やかな色の試作品が出来ました。基本的な作り方は赤エビのえび塩と同じですが、殻の処理のしかたや塩の配分など工夫をこらしています。

平田さん

「色はゆでたほうがきれいなんですけど、蒸したほうが味の濃さ、深みが全然違う感じがして。みんなで食べてみて、風味が違ったんで、蒸したほうに決めました」

秋穂産のタイをたい飯に

新商品のたい飯は、秋穂で取れたタイをさっと煮て臭みを取り、焦げ目がつくまで焼いてだしを取ります。丁寧に骨を取り除いた身とだし、ごはんを一緒に炊いて、できあがりです。こちらも、味付けの違う2種類を作りました。

試食会で「売れる」商品へブラッシュアップ

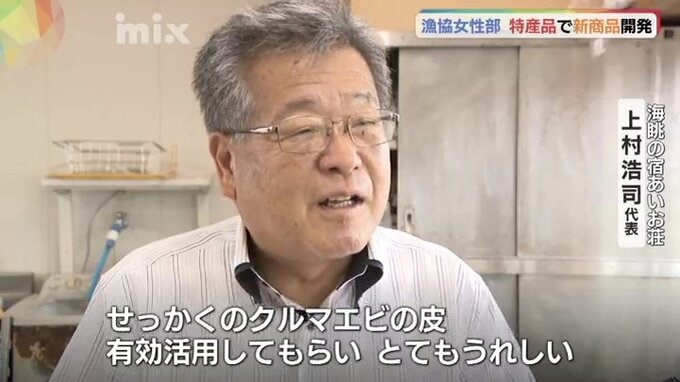

新商品の試作会はこの日で3回目。これまでも女性部のメンバーで話し合いながら少しずつ味を変えて試行錯誤を繰り返してきました。車エビの殻を提供してくれたあいお荘の上村浩司代表に試食してもらいます。

上村代表「蒸したほうが香ばしいよ」

平田さん「でしょ、なんかちょっと味が違いますよね」

上村代表「絶対こっちのほうがいいよ」

平田さん「あ、じゃあやっぱり」

お墨付きももらい、えび塩を1つ1つ容器に入れて…試作品がすべて完成です。

殻の活用でSDGsにも期待

上村代表

「車エビの刺身を出すときには皮を板さんがむいて、生を提供してるんで、殻がどうしても出るんですね。それを活用してもらえればSDGsにつながるというのも含めて、うちもせっかくの車エビの皮ですからね、これを有効活用してもらうのはとてもうれしいですよね」

女性部のメンバーも試食です。たい飯とえび塩の味のバランスを吟味します。

平田さん「前に作ったときはいろいろな人に配って食べてもらったんですけど、やっぱりたいの魚の臭みっていうのが出てるとか、くさいって言われるかたもいるし、魚自体が固いって言われたかたもいたし。人が食べたときにみんな、10人いたら10人おいしいって言ってもらえるような味にしたいから」

商品として売れるものにしたい。その一心でここまでやってきました。

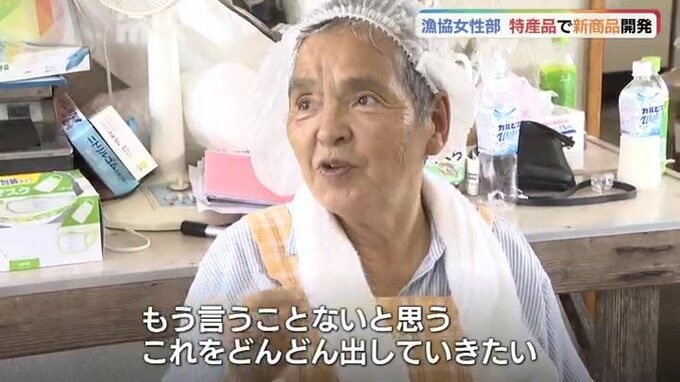

秋穂漁協女性部会長・清水時恵さん

もう言うことないと思います。これをね、どんどん出していきたいですね。みんなが頑張ってますから」

女性部の自信作、今夏販売へ

ようやく、納得できる味が出来たようです。ここまで来るのに半年以上。地域の名産・エビが取れないという逆境の中、元漁師を含めたった9人で走り続けてきました。

平田さん

「やっぱり沈んでばっかりはいられないと思います。やっぱり何でも気は持ちようって言いますよね。自分たちが沈んでたら町全体も沈んでしまうから、少しでも秋穂が元気になるようになったらいいなと思ってます」

秋穂という町を元気にしたい。活気ある秋穂を取り戻したい。

平田さん「自分たちで、みんながはじめの一歩を踏み出せば、それが大きくなって活性化するんじゃないかと思ってます」

女性部の思いのこもった新商品はこの夏、道の駅あいおなどで販売される予定です。