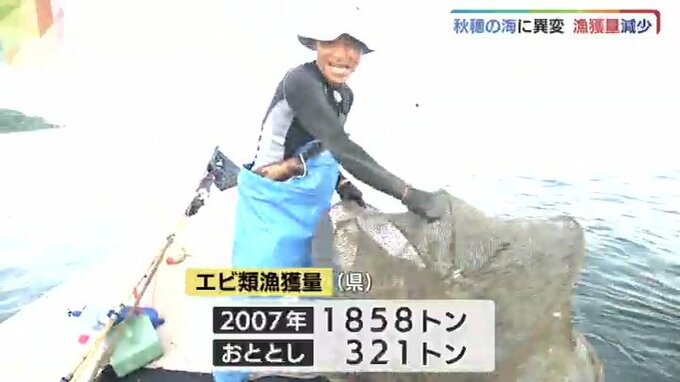

漁獲量の減少…背景に温暖化と高齢化

秋穂を襲っている異変とは、漁獲量の減少です。秋穂といえば「えびの町」。多いときは1回の漁で天然のエビが100キロほど取れていたそうですが、最近はほとんど取れなくなっているといいます。県全体のエビ類の漁獲量も2007年は1800トンを超えていましたが、おととしは321トンにまで減っています。背景にあるのは、温暖化と漁師の高齢化です。

濵村さん「水温が上がってきてるから、今までおらんかった魚が増えてみたり。おった魚が減ってみたり。取るだけじゃなくてやっぱり育ててかんと、今から漁師はなかなかやってかんと思う」

150人ほどいたという漁協の組合員も、今は40人を切っていて、平均年齢は65歳を超えています。

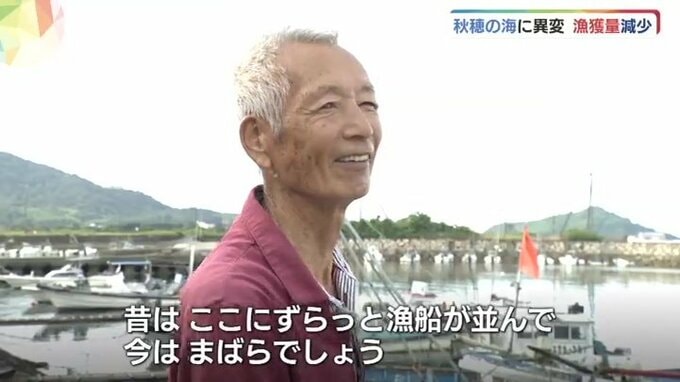

田中秀鴻さん

「昔はここにずらっと漁船が並んで、今はまばらでしょ。それと、若い人が漁師を嫌がるからね。やらなくなりましたね。全然漁獲量はない。だからこのとおりさみしい港ですよ」

漁獲量の減少に伴い、3年ほど前に市場は閉鎖。今は、防府や宇部などの市場に取れた魚を持って行っています。

漁獲減に燃油高騰…採算取れず

田中さん

「魚が取れないから漁に出ない。安いから漁に出ないんですよね。燃料、油なんかは高騰して、取った魚は安い。採算が取れないからね。魚がたくさん取れるようになってくれれば1番いいけどね。なかなか、もうどうしたらいいのか我々には分かりませんね、お手上げ」

加工品開発で地域を盛り上げたい!

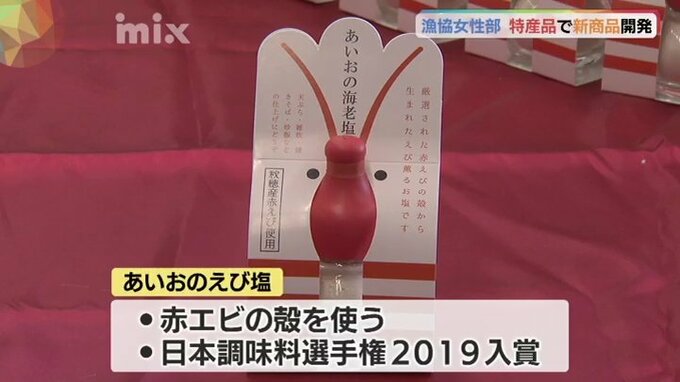

そんな秋穂地域をなんとか盛り上げようと活動しているのが漁協の女性部です。秋穂漁協女性部はこれまで、特産品の赤エビを使った加工品をいくつも開発してきました。

なかでも赤エビの殻を使った「あいおのえび塩」は、日本調味料選手権2019で入賞するなど、高い評価を受けています。

新しい素材で新商品を

しかし、最近はエビの不漁で生産が難しくなっていました。そこで、新商品の開発に乗り出したのです。秋穂で取れたタイを使った「たい飯」と、車エビの殻を使った「くるまえびのえび塩」です。