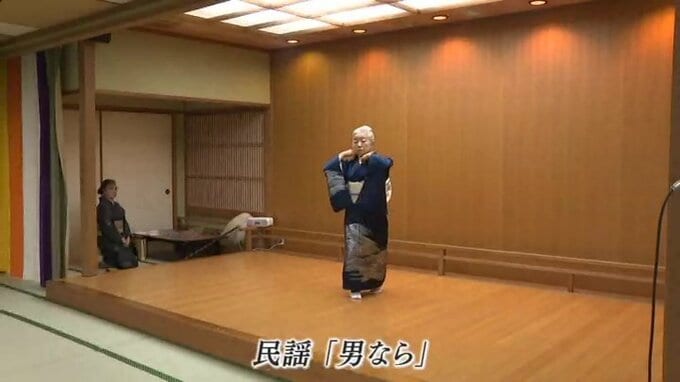

民謡が伝える両藩の歴史

前の晩、一行が鑑賞したのは萩の民謡「男なら」。

「男なら」「ついて行きたや 下関」という歌詞があります。

ぜひにと場を設けたのは「長州と会津の友好を考える会」代表で、医師の山本貞壽さんです。

長州と会津の友好を考える会・山本貞壽代表(83)

「あそこ、瀬戸内海で長州藩は幕末4か国と戦争やったんですよ、まともに。それでとてもじょういにはならんちゅうことが分かった」

幕末の萩では武家の妻や奥女中も国を思い、働いた・・・そんな歌から長州のことをもっと知ってもらいたいと考えたのです。

一方、会津からも白虎隊を歌った民謡が披露されました。

「炎の中に鶴ヶ城」

燃える城下を見て「もはやこれまで」と自決した少年たちの悲しい最期を歌っています。

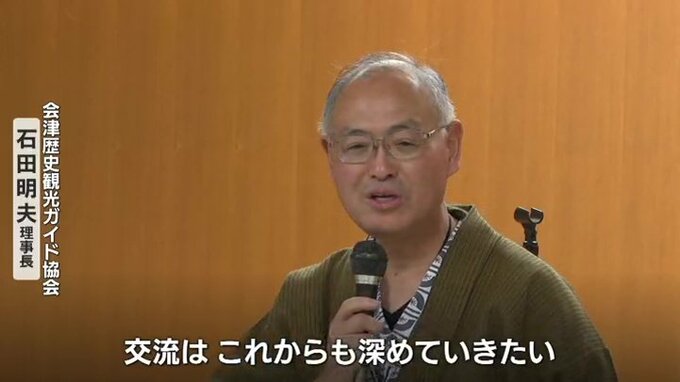

会津歴史観光ガイド協会・石田明夫理事長

「戊辰戦争のことについては、和解はしません。和解はしませんけども、仲良くはできるんじゃないかなと思ってますんで、交流はこれからも深めていきたいと」

交流きっかけに関係に変化を

会津と萩の交流。これこそが旅の目的です。毎年9月に会津若松市で開催される一大イベント「会津まつり」は、はなやかな歴史絵巻ですが、戊辰戦争で亡くなった人々を弔う意味があります。

戊辰戦争では薩摩と長州を中心とする新政府軍が城下に攻め込みました。街のシンボル、鶴ヶ城。1か月にわたる籠城戦には女性も加わり、多くの犠牲者が出ました。戦いのあとも埋葬されない遺体が横たわり、無残な状況だったと伝えられています。この出来事がいまも影を落としています。

会津の悲劇伝える場所、萩で守り継ぐ

「唐樋地蔵堂」は、町内会が毎朝そうじをし、大切にされています。白虎隊の絵が飾られている経緯ははっきりとしませんが、明治時代には奉納されていたとしています。会津の悲劇をしのぶ場所が、かつての敵地・萩で受け継がれていました。

参加者「ああすごいもんだな、やっぱり歴史なんだなと思いますね。これを見て、びっくりしましたね」

今回のツアーを企画したのは会津若松市在住で、歴史に関する本を書いている滝沢洋之さんです。