今回のテーマこちらでございます。

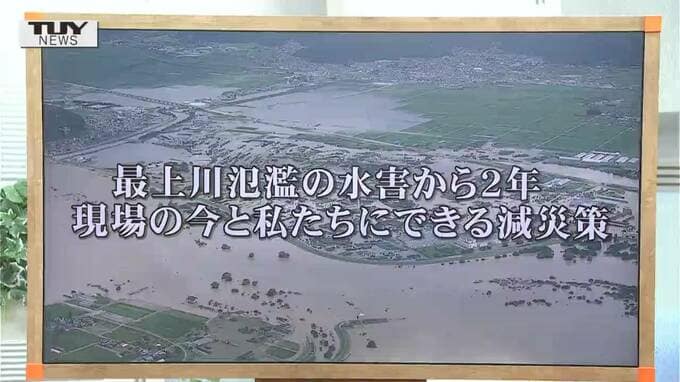

「山形県の最上川氾濫の水害から2年」です。現場の今と、私達にできる減災策を考えたいと思います。

ちょうど2年前の7月豪雨では、どのくらいの被害が出たのか、改めて見ていきましょう。

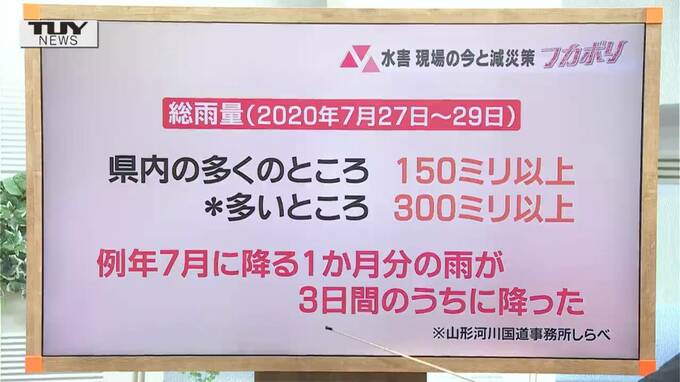

まずは、雨が降った量ですね。

この3日間でなんと山形県内の多くのところで150ミリ以上の雨が降りました。

多いところでは300ミリを超えたんですね。

これどれぐらいの雨の量かといいますと、例年7月に降る1か月分の量の雨が3日間ほどに集中して降ったということなんです。相当な量ですよね。

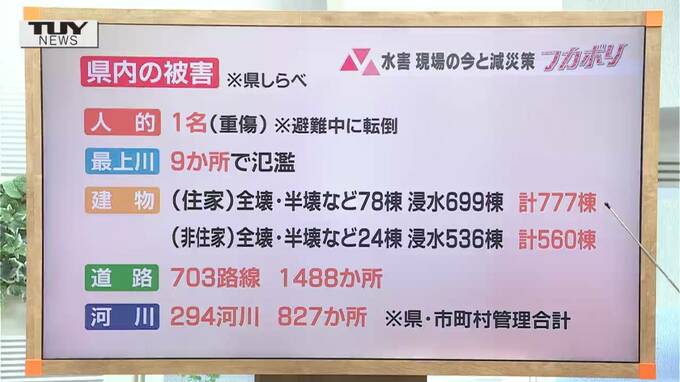

それで被害もたくさん出ました。見ていきます。

人的被害は1名、幸いにして命に別状はありませんでした。

最上川は9か所で氾濫しました。

建物被害たくさん出ましたよね。

人が住んでいる家では、全壊半壊そして浸水などを含めると777棟です。非住家も560棟も被害にあったんですね。

そして道路もたくさん被害が出ました。

703路線1488か所で破損などの被害がありました。

小さな土砂崩れも含まれています。

そして、県市町村管理の河川でも294か1827か所が破損するなどの被害が出たんですよね。

こうしたたくさんの被害が出たんですが、2年経って、あの現場はどうなっているのか、印象的なところをもう一度見てみましょう。

平野部が広範囲で冠水した山形県村山市。

最上川の水が増えて水門を閉じ、大旦川など支流の水が行き場をなくし、溢れたことが原因でした。

今日、国土交通省が治水対策を公開し、水門の側に水を逃がす調節池を作るなどの工事が進められています。

大蔵村肘折の道山側では、住宅地の目の前の護岸ブロックが激しい水の流れに耐えきれずに崩落しました。

あれから2年が過ぎ、今はすっかり綺麗に補修されました。

護岸の下の部分は、法面が削られないよう、補強されています。

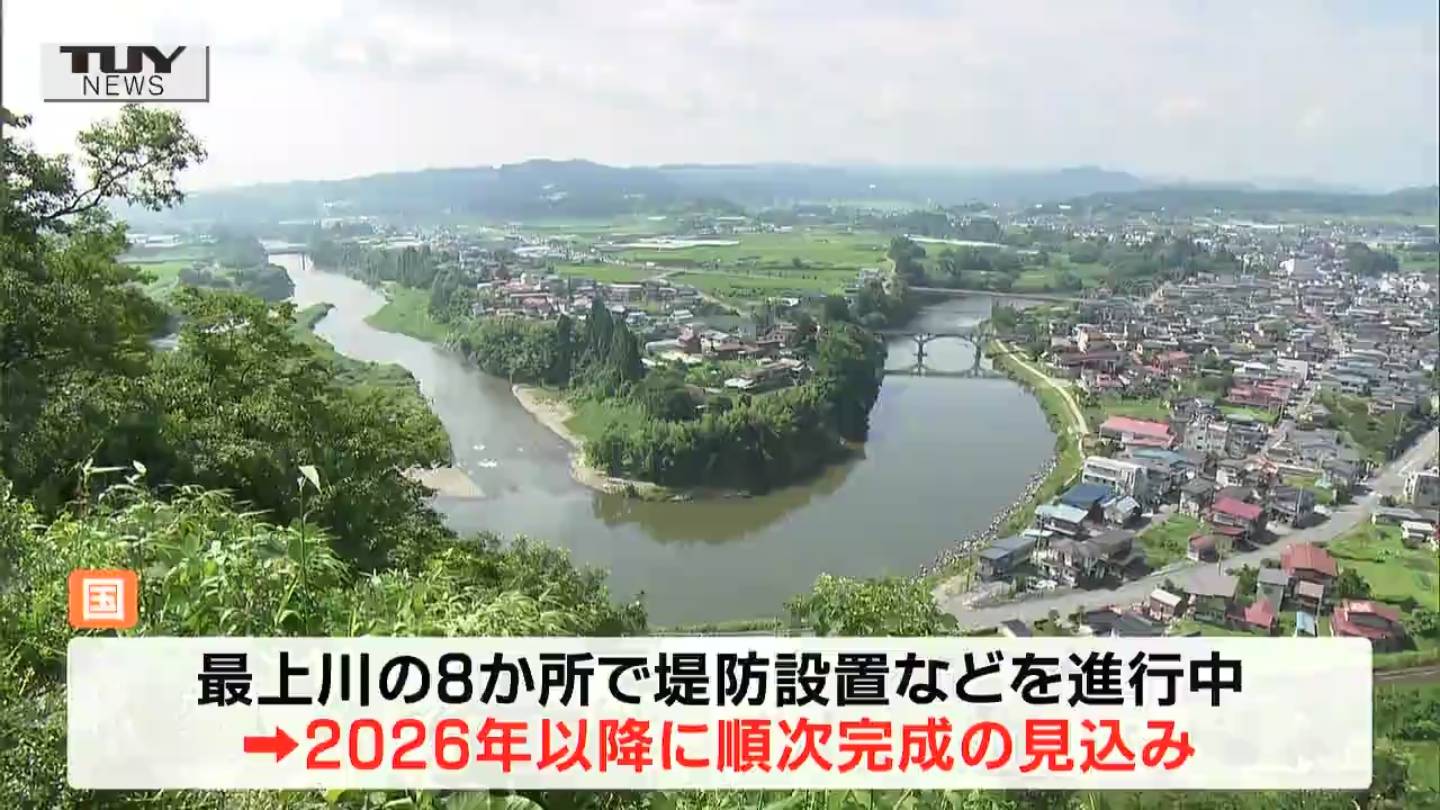

こうした一方、大江町を流れる最上川。

急なカーブ部分から水があふれ、近くの旅館や民家が浸水被害に遭いました。

その場所は2年経った今も手付かずの状態です。

国は大江町をはじめ、最上川の8か所で堤防の設置などの対策を進めていて、2026年以降に順次完成する見込みです。

堤防など作られてはいるんですが、完成はまだ先になりそうなんですよね。

では私達が今できることっていうのは何なんでしょうか。

すぐにしていただきたいのはハザードマップの確認です。

ハザードマップとは、住んでいる場所の災害リスクを確認できる地図のことです。

各自治体が皆さんの家に配布しているはずなんですね。

山形市はホームページで見ることもできます。確認してみましょう。

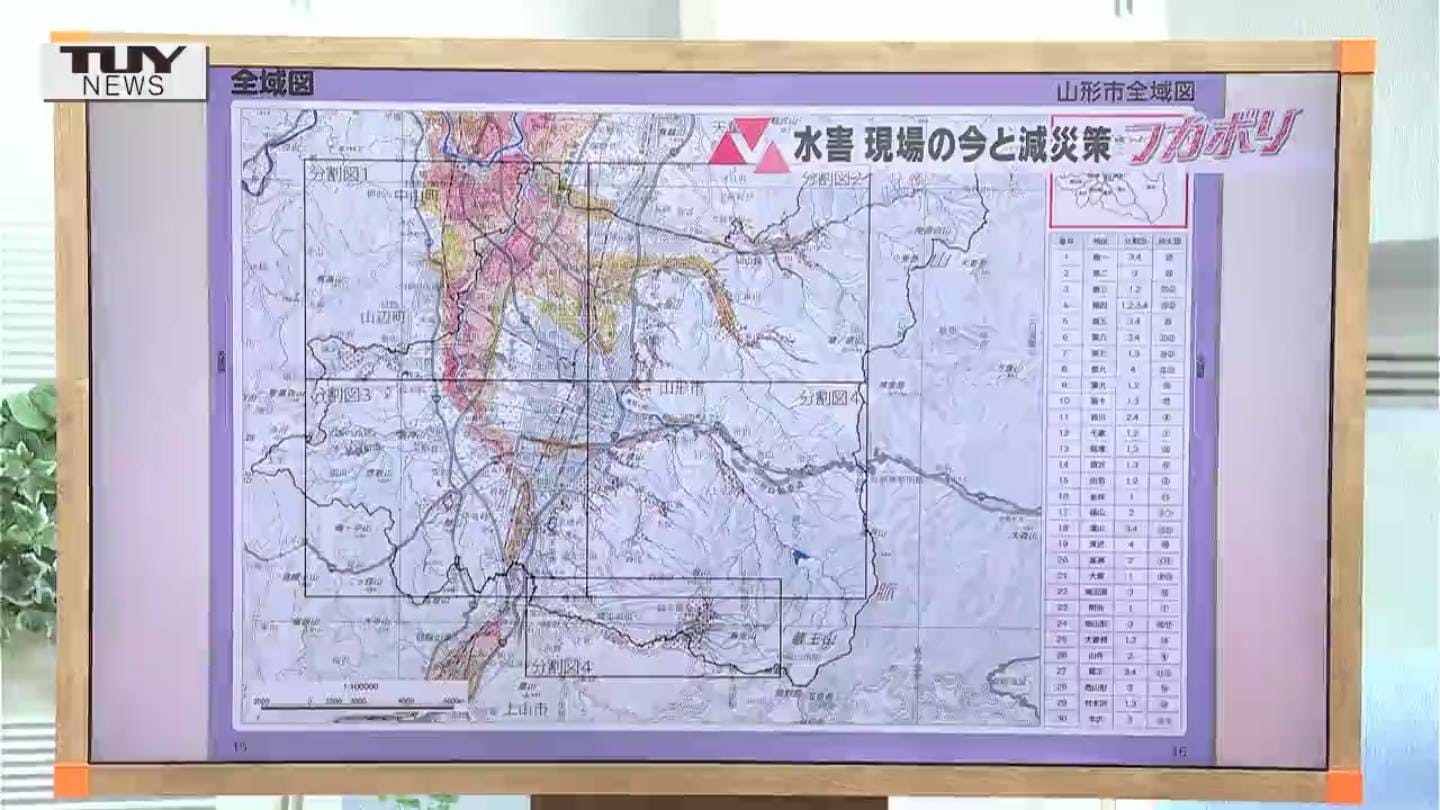

こちら山形市の全体こんなふうになっていまして、色がついてますよね。

この色がついてるところが「浸水の恐れがあるよ」という場所になるんですね。

一目で自分が住んでる場所がどうか、浸水の危険があるのかわかるということなんです。

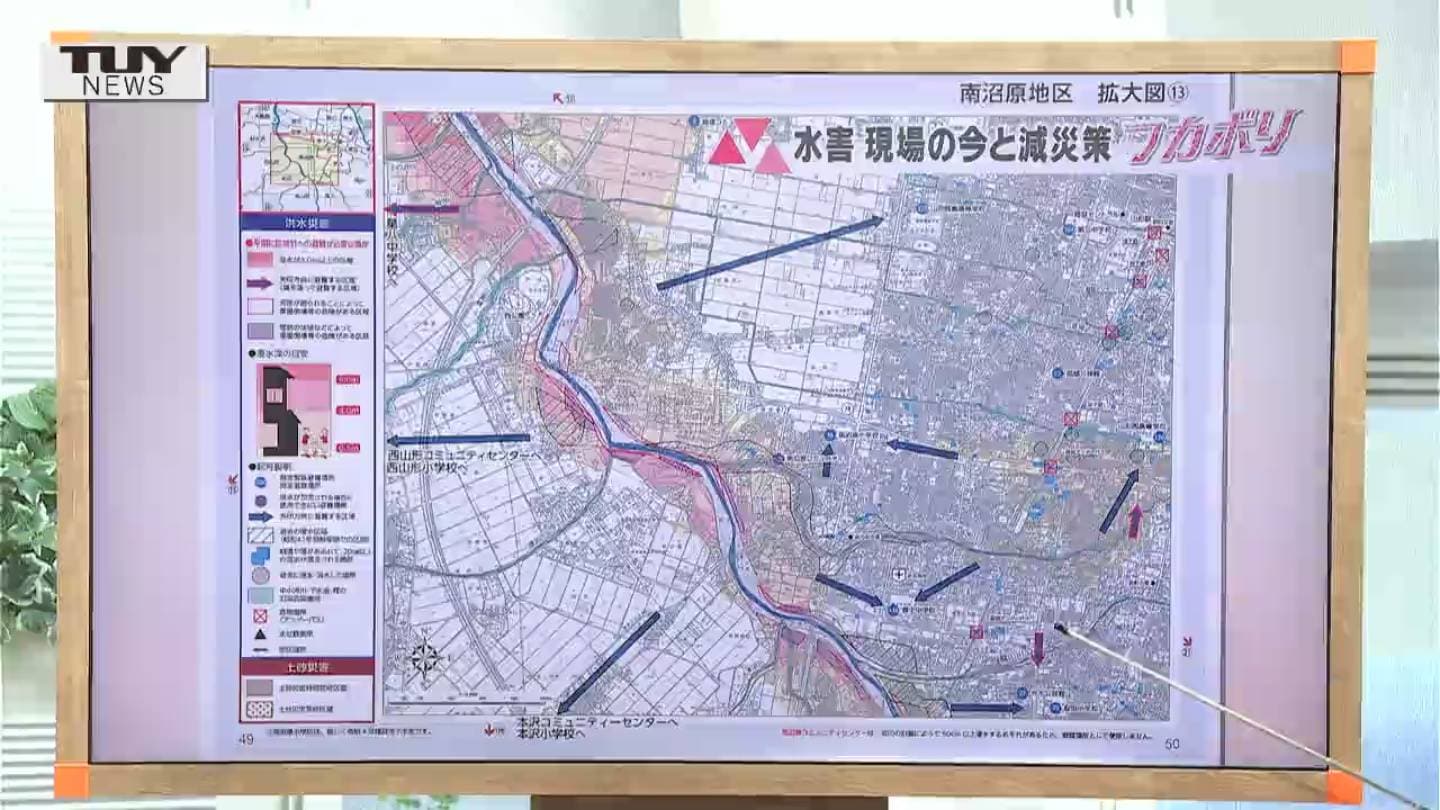

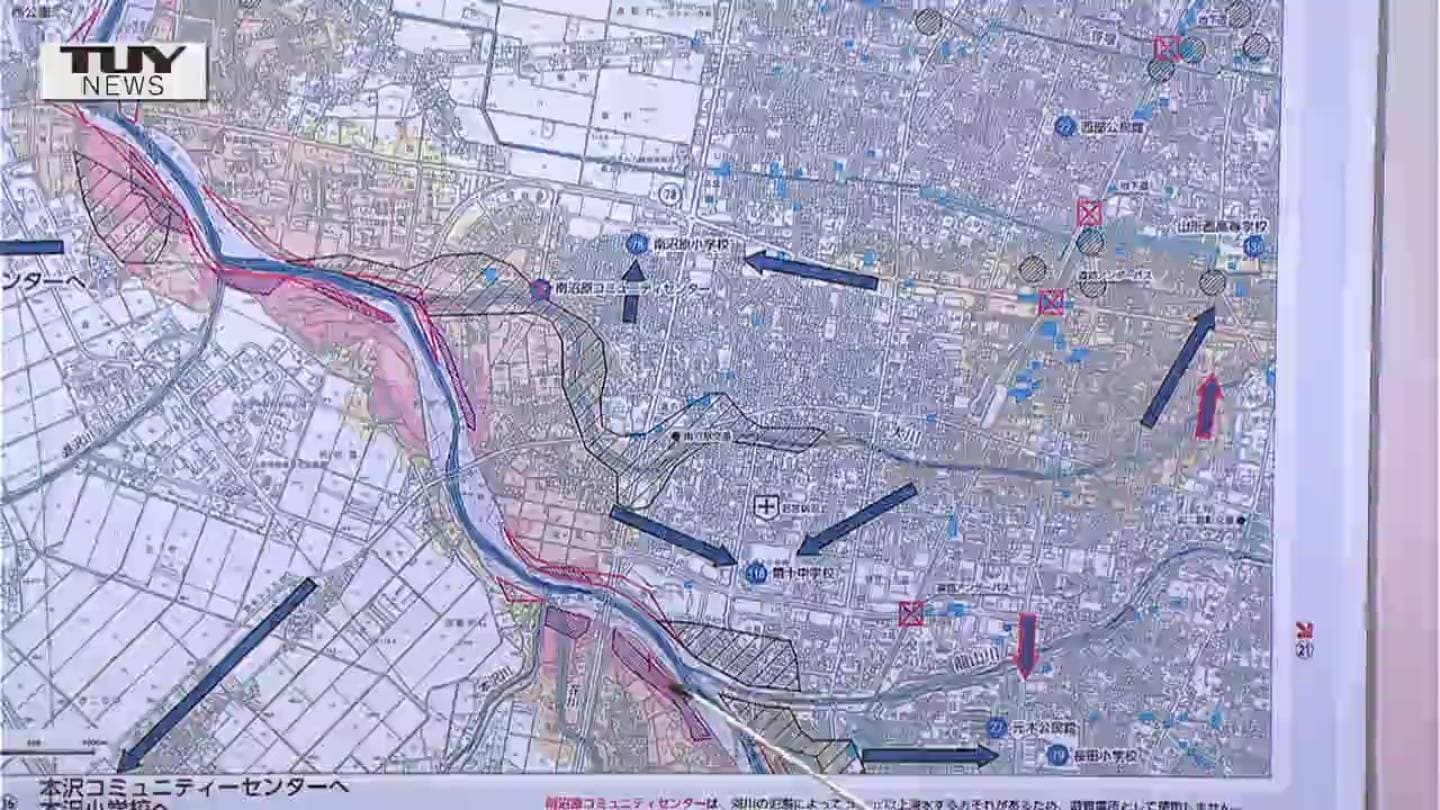

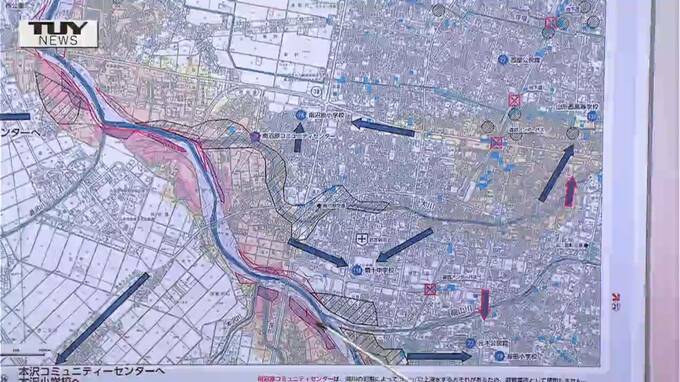

詳細なマップです。

TUYがあります、山形市の南沼原エリアなんですが、こちらを見てみると、TUYがちょうどこの辺りなんですが、TUYのところは色が付いてないので、浸水の被害がないということなんです。

その周辺には色がついてる場所がありますよね。

薄いピンクは3mほど。ちょっと濃い色になりますと5mほどの浸水の可能性があるということです。

5mというと相当な量ですからね。注意が必要だということがわかると思います。

そして、このマップの中には、矢印がありますね。

矢印何なのかと言いますと、避難所にどの方向に避難すればいいのかがわかるようになってるんですね。

こういった色で浸水の深さがわかりますし、矢印で逃げる方向もわかるようになっているということで、これは表示の仕方は自治体によって違うんですが、ハザードマップを見れば、どんな危険があるのかどう避難すればいいのかもわかるということなんですね。

そして地域ではこのような取り組みをしている場所もあります。

家屋の浸水被害が出た河北町溝延です。

電柱に設置しているのは2年前の豪雨で、どこまで水が来たかを示す表示板です。

今週の月曜日、地区の子供たちがこの表示板を設置したんです。

どこまで水が来たのか、来る可能性があるのかを学ぶことは、減災につながります。

ハザードマップとあわせて、やはりやっていただきたいのは、自分の住む町にどんなリスクがあるのかをより知ることなんですね。

もしものときにそうすれば備えることに繋がる、それが減災に繋がると思います。