なぜ増殖?湖の厄介者を「お茶」に!

このヒシとは、どのようなものなのでしょうか。ヒシは、湖や池などに生える水草で、葉は水面に広がり、鋭いトゲがあります。実は、忍者が使った「まきびし」の原型とも言われています。

ヒシは「湖の厄介者」と言われていますが、何が厄介かというと、まずは「悪臭」です。ヒシは秋以降に枯れて腐ってしまうと悪臭を放ち、湖の汚染の原因となります。そして、湖畔に打ち上げられたヒシの硬い実を踏んで観光客がけがをすることもあったそうです。

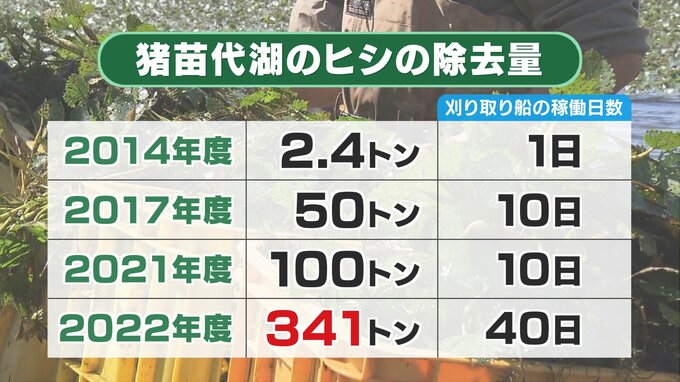

このヒシが、猪苗代湖で近年大量に繁殖しています。県によりますと、猪苗代湖では、20年以上前からヒシが増え続けているとみられます。そのヒシの増殖を食い止めるため、最近は「刈り取り船」を使った除去活動が行われています。刈り取り船で除去したヒシの量は年々増えていて、県も刈り取り船の稼働日数を増やして対応していますが、今も増え続けているというのが現状です。

なぜここまでヒシが増えてしまったのか。理由として県は「猪苗代湖の水質の変化」を挙げています。湖に流れる支流の水質が変化したことで、湖の水質も「酸性」から「中性」に変化しました。この水質は、ヒシにとって繁殖しやすく、これが原因と考えられています。

このヒシの活用方法として、今回小学生たちが回収したものは畑の肥料として使うことになっています。その他にも面白い活用方法が「お茶」にすることです。ヒシの実の皮を利用したお茶は「ウーロン茶のような風味」で「香ばしくて甘さもある」そうです。

ヒシは「厄介者」と言われていますが、使い方によっては様々な可能性があります。繁殖の抑制とともに、活用方法を生み出すことも大切です。