最高裁判決は『国の責任認めず』

去年の6月17日。渡部さんは、最高裁判所にいました。

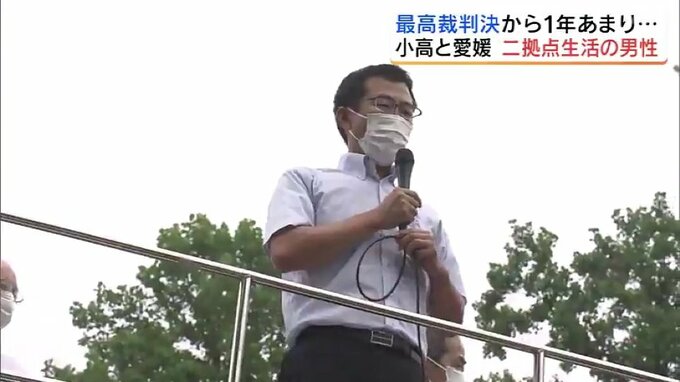

福島県内から愛媛に避難した住民が国と東電を訴えた裁判の原告で、福島の生業訴訟などとともに、判決が言い渡される日でした。判決の直前、裁判所の前で、渡部さんは訴えました。

「子どもにとってのこの11年というのは、非常に長い11年です。人生の中で大事な大事な11年ですが、原発事故後の混乱、避難者や家族の苦しみ、分断に巻き込まれて過ごしてしまいました」

避難生活を続ける中で、家族がバラバラになってしまった渡部さん。判決の前、私たちの取材に「子どもが望む、まともな社会を作るスタートにするもの」と、位置づけていました。

ところが、最高裁が下した判断は「国の責任を認めない」というものでした。

最高裁・第二小法廷の菅野博之裁判長は、福島第一原発に押し寄せた津波は政府の「長期評価」で想定されたものよりも規模が大きかったなどと指摘。その上で「仮に国が規制権限を行使して原発事故を防ぐための措置を東電に義務付けたとしても事故が発生した可能性が高い」と、結論づけました。大きな争点となっていた津波の予見可能性については言及しませんでした。

あれから1年あまり。判決が確定したいまも、渡部さんは、気持ちの整理がついていません。

「夏の終わりくらいまで……いや、年内いっぱいは……(引きずった)もう福島(生業訴訟)と違って、第二陣は愛媛ではないですし。他の裁判を応援するといっても、当事者じゃないしなとも思ったし。だけど、何もしないってことは、あきらめた、受け入れたってことにもなるかなとも思い、いろいろ思い悩みましたね」

判決に先立ち、渡部さんは、最高裁の法廷で意見を述べました。陳述内容はいまも、ホームページで読むことができます。

「どこかに『誤り』があって、原発事故に至ったはずです。その真相を究明できぬまま10年以上の年月が流れ、私たちは『限られた人生の大切な時』を失い続けています。裁判官の皆様、一日でも早く一人でも多くの人が前を向いて歩き出せるように、希望を持てる社会であることを子供たちに伝えるために、人の痛みを放置させない判断をされますよう、切にお願い申し上げます」

いま、振り返って、思うことは……。

「思いを伝えれば、相手(裁判官)も人なんだし、伝わるだろうと思ったけど、ああ、伝わらないもんなんだなあと。やっぱり改めて、(判決は)人が決めてしまうことなんだなって。裁判所といえども。じゃあ、何を伝えたらよかったのかな? 伝えた方が悪かったのかな? そもそもだけど、あの4人の裁判官それぞれの考え方や目の向けどころですよね。それがどうしても、私たち原告の方を見ていなかった」