■「未来への先行投資」若い世代も公共交通利用を

それぞれの自治体で進む交通弱者への支援。

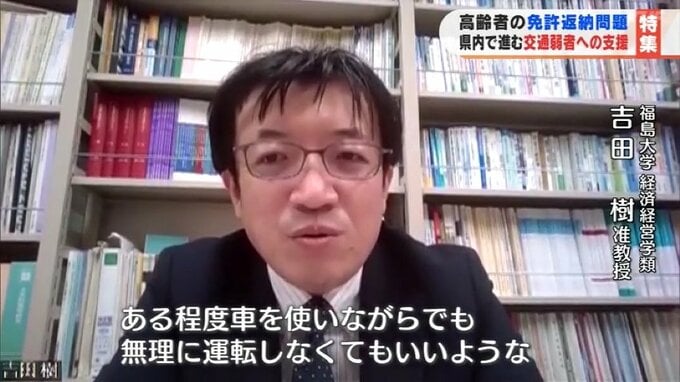

公共交通が専門の福島大学の吉田准教授は「無理に車を運転しなくてもいい環境づくり」が必要だと話します。

福島大学経済経営学類・吉田樹准教授「自家用車に依存しているような生活を送っているというのが地方の現実。ある程度車を使いながらでも、やはり無理に運転しなくてもいいような受け皿づくりがむしろ必要になってくる」

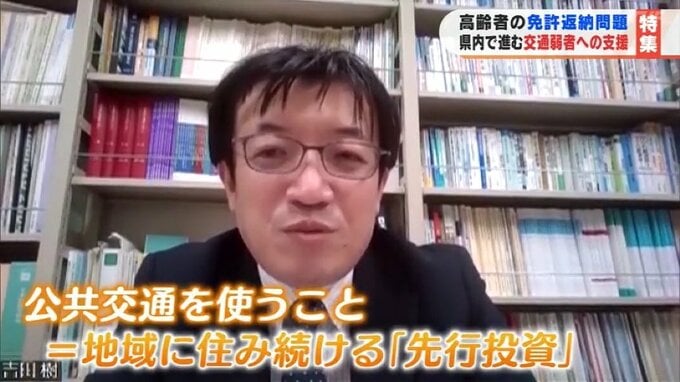

交通弱者の問題は高齢者だけでなく若い世代も積極的に関わっていくべきだと主張しています。

吉田准教授「移動の問題を交通に制約を抱えている方だけで閉じて考えるのではなく、若い世代の方も一緒に考えてもらうと良くなると思うし、身近な公共交通を若い世代を含めて使ってもらうと、もっとサービスが充実するかもしれない。だから公共交通を意図的に使うというのは、将来この地域に住むための先行投資」

■自家用車とタクシー利用の差額は「約7万5000円」?

興味深いデータがあります。

内閣府が、今年3月に自家用車を利用する場合の経済的負担額を発表しました。

それによりますと、過疎地域で年間1500キロの移動する際の負担額は、年間42万円程度と試算しています。これは、車両台や税金や保険料全て含めた金額となります。

一方、同じ条件でタクシーを利用した場合の負担額はおよそ50万円と発表しています。

地域によって金額の差は生じますが、こういった差額を自治体が補填するなどの取り組みも今後重要になると思います。

交通弱者の問題は、決して高齢者だけの問題ではありません。

自分のこととして、地域の皆さんも考えることが必要だと思います。