九州の「ばい」とは違う?

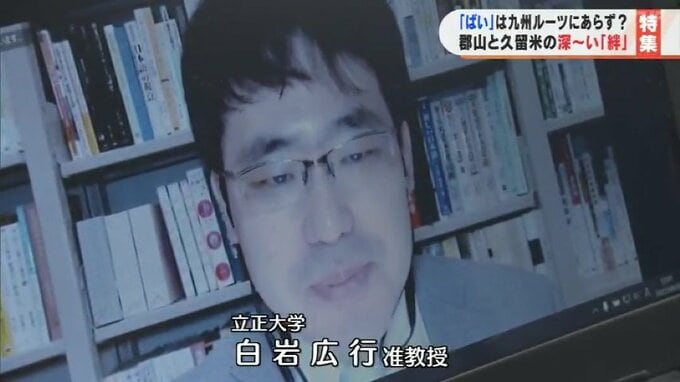

福島の方言を研究している立正大学の白岩広行准教授。郡山の「ばい」のルーツは、九州とは関係ないと話します。

立正大学白岩広行准教授「実は郡山で使われている『~だばい』というのは『~だべ』が形を変えたもので、九州の『ばい』とは関係ないと言われています」

ではなぜ、「ばい」が九州の方言だという説が出てきたのか?

それは明治時代までさかのぼります。福岡の久留米と郡山に、深~いつながりがありました。

当時の資料が残っている郡山市・久留米開墾資料館です。資料館を管理する森尾弘一さん。森尾さんの5代前が久留米市の人で、代々、郡山の久留米を見守っています。

久留米開墾報徳会・森尾弘一副理事長「政府の中心だった大久保利通公の目に留まってこの安積開拓の事業に参加しないかと誘われて、それに応じた我々の先祖たちがここに移住してきたのがはじまりです」

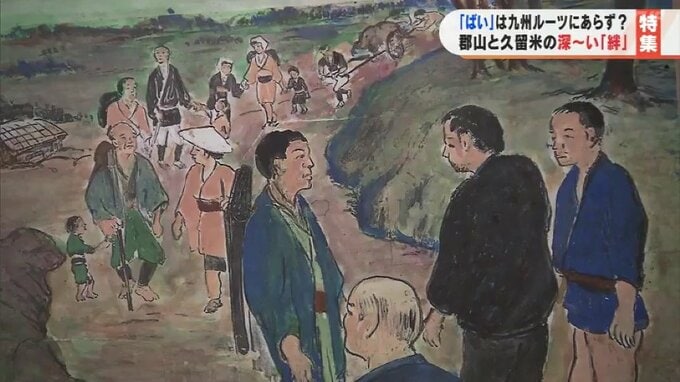

当時、荒れた原野が広がっていた郡山を開拓しようとしていた明治政府は、失業した多くの武士を送り込みました。これがいわゆる「安積開拓」で、第一陣として入植したのが旧久留米藩士でした。

そして久留米の文化なども受け継がれることに……。

浦部アナ「こちらが福岡県久留米市にある水天宮からご分霊されている郡山久留米水天宮です」

開拓当初は厳しい環境だったという郡山、当時の久留米の人たちは苦しい思いのなか、必死に生活を切り開きました。

森尾さん「ふるさとの神様をこちらに移してもらってそこを心のより所にしようということから、明治15年にこちらにご分霊を受けました」

この日、郡山市に住んでいるという大学生が参拝に来ていました。

大学生「成績が不安なのでどうにかしてくれって頼みました」

久留米の人たちが入植してからおよそ150年。先祖がいた証はいまもなお、ここで地元の人に愛されながらも私たちを見守っています。