働き方改革について話し合う行政、労働者、経営者の3者による会議が仙台で開かれました。会議では、今年の春闘を含めて持続的な賃上げの必要性を確認しました。

青葉区で開かれた協議会には、宮城県や仙台市、連合宮城、県経営者協会などに加え、厚労省の宮崎政久副大臣が出席し、「持続的な賃上げの実現」に向け意見を交わしました。

会では、物価上昇に苦しむ労働者や経営の厳しい中小零細企業の現状が報告されました。

連合宮城 大黒雅弘会長:

「日本の実質賃金が上がらない一方で、主要国は年1~2%ずつ上昇しており、その結果、賃金水準の相対的な位置が低下している」

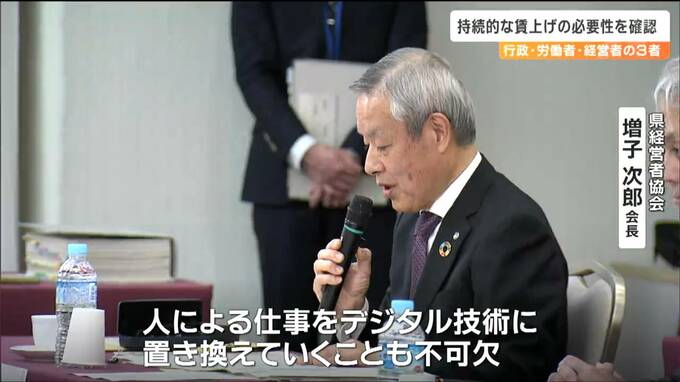

県経営者協会 増子次郎会長:

「人による仕事をデジタル技術に置き換えていくことも不可欠であります。大手企業による中小企業への生産性の向上への人的・技術的サポートを求めている」

そして、適正な価格転嫁の実施や行政と労使の問題意識の共有が必要だと確認されました。

宮崎政久厚生労働副大臣:

「賃上げの実現には東京でだけ、大企業でだけでは生活実感には全く届かないということになるので、全国各地、中小零細企業においても賃上げを実現してほしい」

政府は、今年の春闘では賃上げを地方まで波及させようと、行政と労使の団体を集めた会議を全国で開催するよう求めていて、今回の協議会はその一環で開かれました。

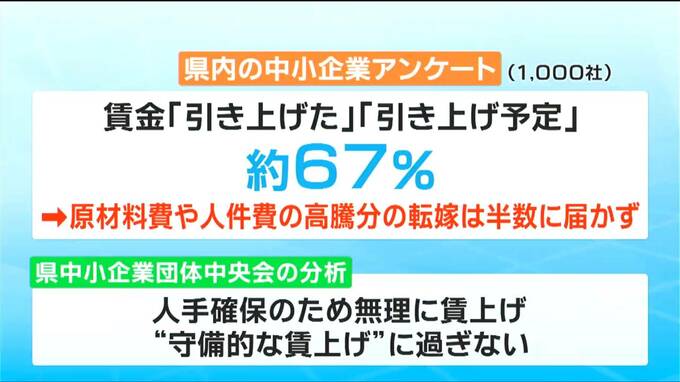

県中小企業団体中央会によりますと、県内の中小企業1000社を対象にしたアンケート調査の結果、賃金を「引き上げた」または「引き上げる予定」と回答したのは、およそ67%で全体の3分の2でした。

しかし、原材料費や人件費の高騰分を販売価格に転嫁できていると回答した社は半数に届いておらず、中央会は、人手を確保するために無理に賃上げせざるを得ないのが中小企業の実態で、「守備的な賃上げ」に過ぎないと分析しています。