10月22日に投開票が行われる県議会議員選挙についてです。前回、4年前の投票率は過去最低の34.8%で、今回も低下が懸念されています。こうしたなか、選挙権を持つ若者に聞いてみると、投票率のアップに向けたある「提案」も出ています。

18歳女性:

「選挙カーが通っているのは、何となく分かっていたけど、何の選挙かはわかっていない」

18歳女性:

「授業で軽く習った程度なので結局(選挙って)どういうことって感じ」

22歳男性:

「年齢が低い私達だと、選挙権を持たされても、いまの実態を理解できないからどこに投票したらいいかわからないというのが一番の原因だと思う」

なかには、こんな「提案」も聞かれました。

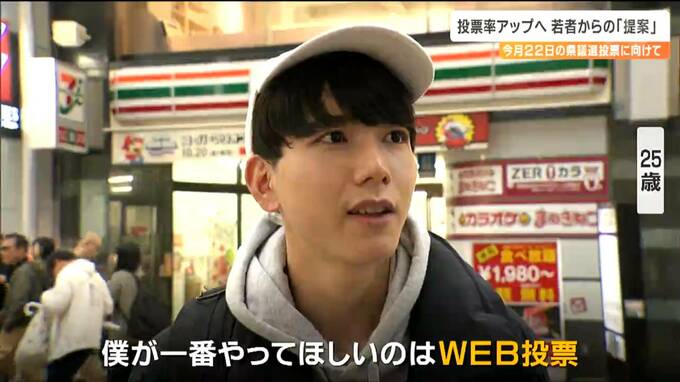

25歳男性:

「僕が一番やってほしいのは『WEB投票』友達とかの話を聞いてても行くのが面倒くさいという人が圧倒的に多い」

このWEB投票について、専門家は導入には賛成とした上で、いまの制度では難しいといいます。

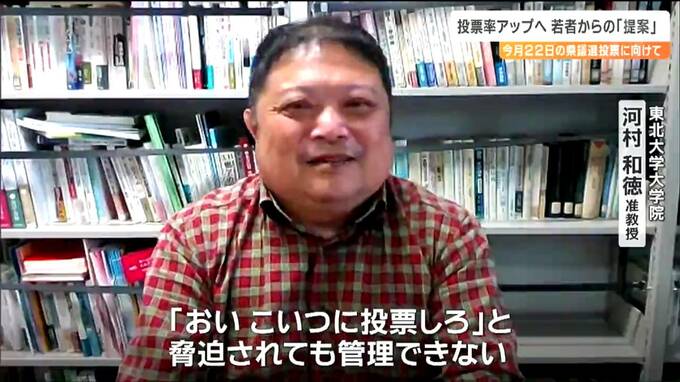

東北大学大学院 河村和徳准教授:

「残念だが今の制度で、若い人たちが便利だから入れてくれというのはなかなか難しい。(家からインターネットで)投票しているときに例えば隣で包丁を突きつけられて『おい、こいつに投票しろ』みたいなことを脅迫されても管理できない。だから家から投票するインターネット投票は限界がある」

また、WEB投票についてマイナンバーカードとの紐づけが導入への大前提としたうえで、カードの手続きをめぐるトラブルが議論が進まないひとつの理由と話します。

東北大学大学院 河村和徳准教授:

「例えばマイナンバーカードをオンラインで申請する、これですら、いまトラブルがあって、使わない方がいいという人がいる。そこができないと、インターネット投票に進めないので、技術的な信頼を高めていく必要がある」

ただ、WEB投票の導入だけでは政治への関心度は変わらず、投票率アップは期待できないと指摘します。

東北大学大学院 河村和徳准教授:

「投票する部分が変わったから劇的に改善するわけではない。政治に対して我々も関心を持たなければならないし立候補者が関心を持たせられる仕事ぶりをしていたのかというところがポイント」

WEB投票を巡っては国の研究会が2018年に報告書を出し、導入に向けた課題をまとめています。今回、お話を聞いた東北大学大学院の河村和徳准教授は「海外の日本人の投票に限ってWEB投票を導入するなど、段階的な利用を検討すべき」としています。