ノリの養殖が盛んな宮城県七ヶ浜町で、漁村文化を研究するアメリカ人の文化人類学者がいます。東日本大震災で受けた大きな被害から立ち上がるため、七ヶ浜町のノリ養殖は、その様式を大きく変えました。この文化人類学者が見つめたノリの町の変遷、そして思いとは。

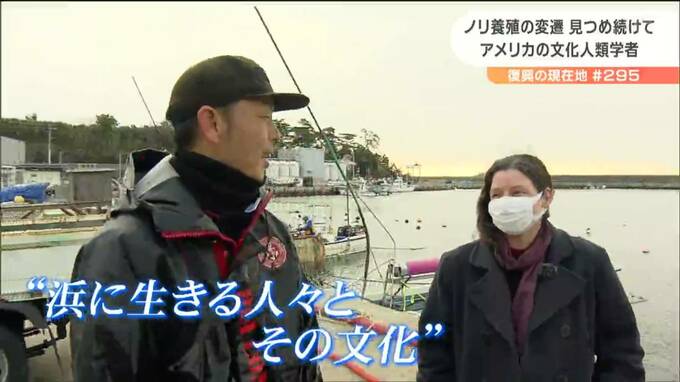

デレーニさんが研究するのは「浜に生きる人々とその文化」

3月初め、七ヶ浜町の松ヶ浜漁港に摘んだばかりのノリを満載した船が到着しました。アリーン・デレーニさん52歳。

東北大学で准教授を務める文化人類学者です。デレーニさんの研究対象は、浜に生きる人々とその文化です。

アメリカ・テキサス州生まれ。内陸育ちのデレーニさんが浜に興味を抱いたのは高校時代、当時の塩釜女子高校に交換留学したことでした。

アリーン・デレーニさん:

「高校時代に初めてノリをごちそうになって、全然食べたことがなかった。ホストファミリーのお父さんが『black(黒い)paper(紙)』食べてと言って『えっ、何ですか』と。最初は不思議な味だなぁと」

浜の人々をもっと深く知りたい。宮城教育大学への留学を経て、文化人類学の研究者の道を歩み始めました。