終戦80年に合わせ仙台で見つかった地下防空壕のパネル展が、市内で開かれています。

防空壕は国内最大規模と見られていますが「市民の避難用としては、構造が複雑すぎる」との指摘もあり、多くの謎が残されています。

仙台市の戦災復興記念館で開かれているパネル展では、戦時中、仙台市中心部の地下に掘られた国内最大規模と見られる防空壕を紹介しています。

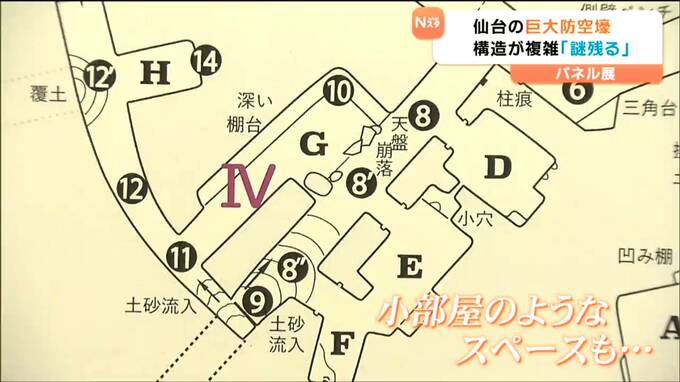

防空壕は、1944年から45年にかけて掘削が進んだと見られていて、総延長は約200メートル。迷路のように地下通路が伸びています。

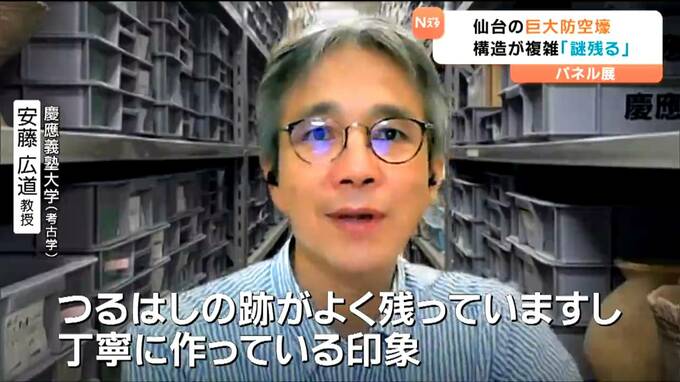

慶應義塾大学・考古学 安藤広道教授:

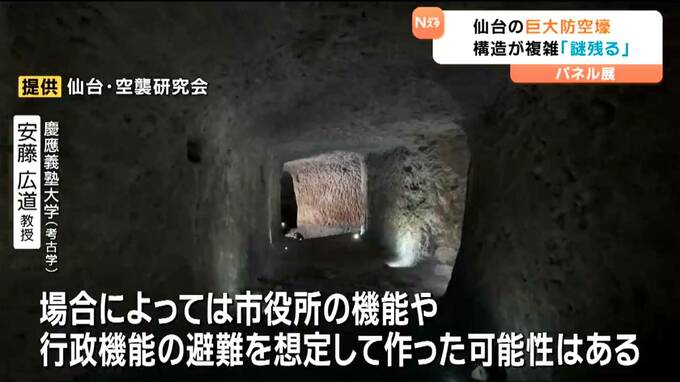

「つるはしの跡がよく残っていますし、丁寧に作っている印象」

こう語るのは、考古学が専門の慶應義塾大学、安藤広道教授です。

慶應義塾大学・考古学 安藤広道教授:

「かなり複雑な構造なので、市民が避難するだけの地下壕にも見えない。そのあたりが、これから研究して、明らかにしていかないといけない」

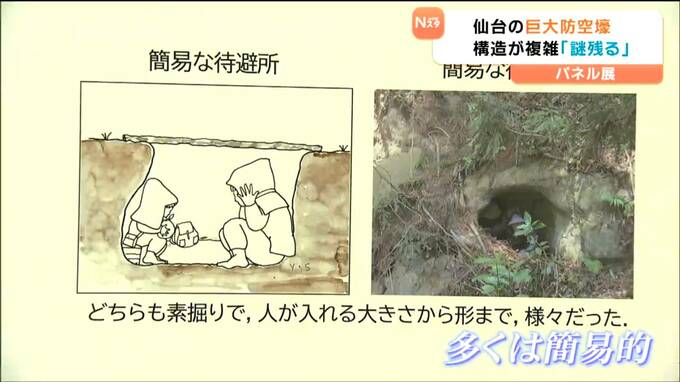

民間の防空壕は、他の県でも見つかっています。

大分県臼杵市にも複雑な構造をした巨大防空壕が残っていて、食事をつくるスペースやトイレ用の設備も見つかっているのが特徴です。

戦時中、アメリカ軍の空襲に備え、全国に防空壕が整備されましたが、多くは穴を掘っただけの簡易的なものでした。

仙台の巨大防空壕は、平面図を見ると、所々に小部屋のようなスペースも設けられています。

慶應義塾大学・考古学 安藤広道教授:

「場合によっては、市役所の機能や行政の機能を避難を想定して作っている可能性はある」

多くの謎が残る防空壕。パネル展では、発見したいきさつや実際に避難した人の体験談も紹介されています。

パネル展は仙台市戦災復興記念館2階のスカイギャラリーで9月30日まで開かれています。

安藤教授は、戦時中、市民がどのように空襲に備えていたのか明らかにする点でも貴重な遺跡だと話していました。

なお、仙台の巨大防空壕は崩落などの危険があるため、詳しい場所は公開されていません。