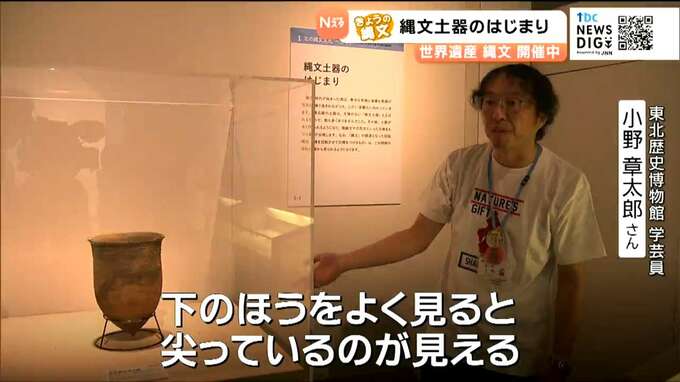

宮城県多賀城市の東北歴史博物館で開催中の「世界遺産 縄文」では縄文時代の土偶や土器、約420点が集められています。

その展示の中から、ここを見てほしい!というポイントをシリーズで紹介していきます。

1回目は「縄文土器のはじまり」です。

ギザギザ。しましま。平行に走るこの細い線をあなたはなんと表現しますか?

今から1万4000年前、草創期に作られた隆起線文系(りゅうきせんもんけい)土器は表面に細い粘土を平行に貼り付けてあります。

とっても地道な作業。

作った人は、まめな性格だったのかも。

一体何段あるのか、近くでじっくり見て、数えてみては?

東北歴史博物館・学芸員 小野章太郎さん

「下のほうをよく見ると尖っているのが見えますよね。普通に置くと倒れちゃうので地面に埋めて置いたといわれています。よくよく見ると黒いところが焦げのあとで下の方はついていなくて、上だけついているのが見える。それは上だけ火が当たったという証拠」