■交通網の発達や土産品の需要増で「仙台名物」として定着

牛タンが全国に広がった謎を調べるため向かった先は、宮城県富谷市にある仙台牛たん振興会です。

振興会は、BSE問題で落ち込んだ牛タンの消費を立て直そうと、2002年に発足しました。

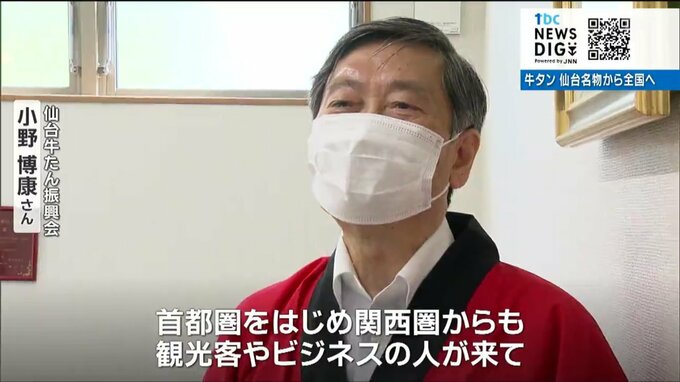

仙台牛たん振興会事務局・小野博康さん:

「こちらが広域仙台圏の中での牛タン店の地図になります。仙台名物を大きく盛り上げていこうという趣旨のもとに、参加してくれる店舗全てを入れています」

振興会は観光地などに提供する「牛タンマップ」の作成を2004年から毎年、行っています。掲載している店舗数は今年3月現在で▼130店舗となり、開始当初の▼18店舗から大きく増えました。

仙台牛たん振興会事務局・小野博康さん:

「首都圏をはじめ関西圏からも観光客やビジネスの人が来て、仙台では牛タンを食べようと、そして帰りに(牛タンの)お土産を買っていくというひとつの流れになったので、全国区になっていった」

振興会によりますと、1960年代から70年代にかけて「旨味太助」で修業した多くの弟子が独立し、仙台市内では牛タンの専門店が急増しました。

また、1982年には東北新幹線の大宮ー盛岡間が開通。更に仙台空港や東北自動車道などのインフラも整備されました。

このため、仙台駅構内にはビジネスや観光で駅を利用する人のための「牛タン通り」ができるなど、徐々に牛タン=「仙台名物」というイメージが確立されました。

しかし、1975年には▼600円ほどだった牛タン定食も最近では▼2000円近くになるなど値段が高騰しています。

仙台牛たん振興会事務局・小野博康さん:

「牛タン料理は庶民の味から、アニバーサリーの時や来客の時に食べるような高価な商品になりつつある。おいしいものを提供することは、どちらの店もやっているし、そうし続けたいと思う」

ずいぶん値段は高くなってはしまいしたが、やっぱりおいしい牛タンを食べたいですね。

その牛タン、実は「4つの部位」があるのを知っていますか?