気象庁は、9月22日、10月から12月にかけての3か月予報と、冬(12月~来年2月)の寒候期予報を発表します。

その予報の基となる専門的な資料はすでに配信されており、それによると、過ごしやすい秋は短く、冬が駆け足でやってきそうな気配が見て取れるのです。

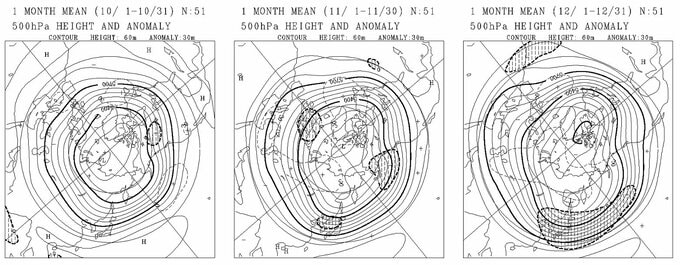

まず、3か月予報の資料を見ていくと、北半球上空約5000メートル付近の予想図①では、11月に日本付近に網掛けの部分が現れはじめ、12月になると網掛けの部分が日本付近をすっぽり覆うような形となっています。

一般にこの網掛けの部分は、その高度より下層の気温が平年より低くなるエリアに対応しており、日本付近に大陸から寒気が流れ込みやすいことを示しているととらえられます。

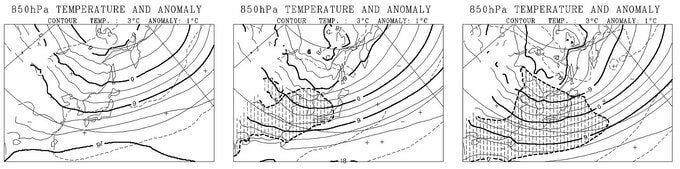

次の図②は、より地上に近い高度1500メートル付近の気温の平年差を示した図で、これも11月になると西日本周辺に気温が平年より低いことを示す網掛けの部分が現れはじめ、12月になると全国の広い範囲を覆うような形となっています。

1500メートル付近の気温は地上気温とも高い相関があるとされていて、例年よりも寒い晩秋や初冬になる可能性があります。

2024年は仙台や大阪では月間の平均気温が4月から11月まで毎月平年を上回りましたが、12月は平年を下回りました。

2025年も同じような経過をたどり、晩秋から急に寒くなってくるかもしれません。近年、日本の「四季」が夏と冬だけの「二季」のようになってきているとの見方がありますが、それを象徴する季節変化になることも考えられます。

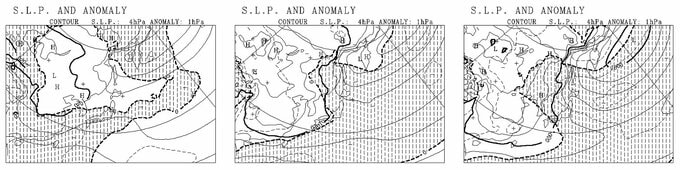

さらに次の図③は日本付近の地上気圧の平年差を示した図で、11月と12月はともに、日本の東側が網掛けとなっていて平年より低く、西側の大陸の方は平年より高いエリアが広がっています。

冬は一般に西に高気圧、東に低気圧という西高東低の冬型の気圧配置が起こりやすくなりますが、この予想図のとおりになると今年の11月~12月はより冬型が強まる可能性があります。

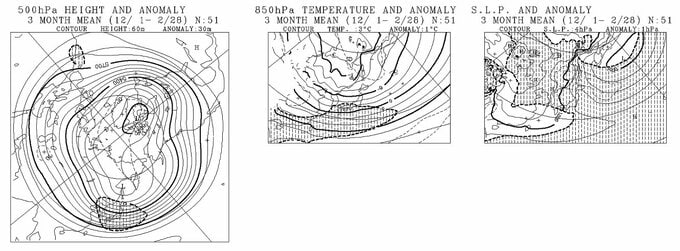

12月から2026年2月までを平均した寒候期予報の資料④を見ても、上記3か月予報と同様に、北半球上空5000メートル付近の大気の流れは、日本付近で南に垂れ下がり網掛けの部分が広がっていて、大陸からの寒気の流れ込みを示唆しています。

高度1500メートル付近の気温の平年差は、東日本~西日本を中心に平年より低い網掛けのエリアがみられます。

2025年は全国的に記録的な猛暑となりましたが、冬はその反動のように厳しい寒さがやってくるのかどうか。こうした資料をもとに22日、気象庁がどのような長期予報を発表してくるのか注目です。