今回の宮城県議会では、2025年度の当初予算案について議論されています。そこで改めて、その中の注目事業について取り上げます。19日は、代表質問でも言及された養殖業に関して、2025年度行う予定の新しい事業を紹介します。

宮城県が生産量全国一を誇るホヤ。しかし、ここ数年、水揚げ量が激減しています。

漁師 遠藤仁志さん:

「(1本のロープからホヤは)平均250キロから300キロは出る。それが、2025年に限ると50キロぐらい」

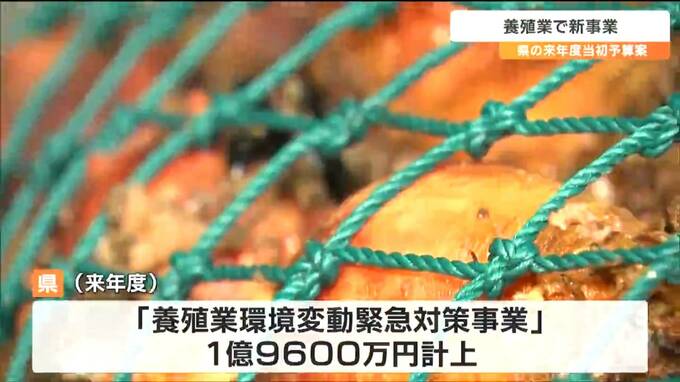

海水温の上昇で、県内のホヤやカキなどの養殖業は、打撃を受けています。これを受け、県は2025年度「養殖業環境変動緊急対策事業」として、1億9600万円を計上し、養殖業者の対策費用の補助に充てる方針です。

一方で、近年はこれまで西日本で水揚げ量が多かったタチウオが豊漁となるなど、取れる魚にも変化がみられます。2024年度、県沿岸で初めて生息が確認された生き物がいます。アコヤガイ。真珠養殖に使われる二枚貝です。

県水産技術総合センター 武川淳司上席主任研究員:

「もともとアコヤガイは、暖かい方の貝なので、この辺の冷たい海には、今までいなかった。びっくりした」

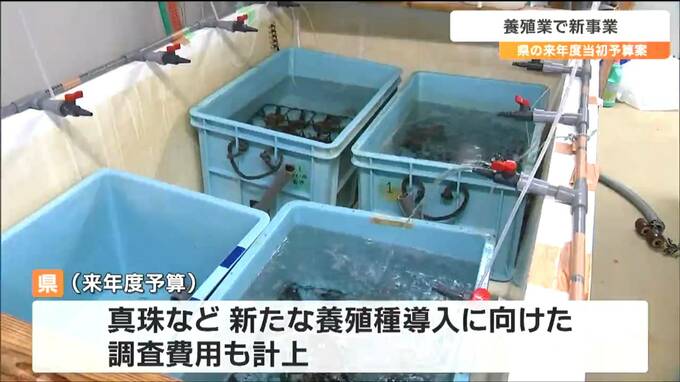

2024年10月以降、石巻市沿岸などで相次いで見つかり、県水産技術総合センターは、現在約80枚を水槽で飼育しています。

県水産技術総合センター 武川淳司上席主任研究員:

「生きられるかどうか。水温が下がった時に。それをいま見ている」

県は、2025年度予算に真珠など新たな養殖種導入に向けた調査費用も盛り込みました。ただ、国内の真珠養殖は、長崎県、愛媛県、三重県が全体の9割を占め、東日本では、ほぼ前例がないとみられます。

県水産技術総合センター 武川淳司上席主任研究員:

「三重県も視察してきたがなかなか難しいなと思っている。水温の問題もあるが作業的にもかなり手間がかかるので大変難しい。ハードルはまだまだあると思っている」

県は、新たな養殖種としてアコヤガイのほか、キャビアが取れるチョウザメや鑑賞用のニシキゴイなどについても、可能性を探っていくことにしています。真珠養殖は、費用対効果なども考慮すると、実現に向けては5~10年のスパンで考えていく必要があるということです。