浸水想定区域が広がったワケは…

浸水想定区域は、なぜ広がったのでしょうか?

長野市危機管理防災課・石坂洋樹(いしざか・ひろき)係長:

「令和3年の水防法の改正で、市内の中小を含む全ての河川について、1000年に一度の雨を想定したものを公表・配布することとなりました」

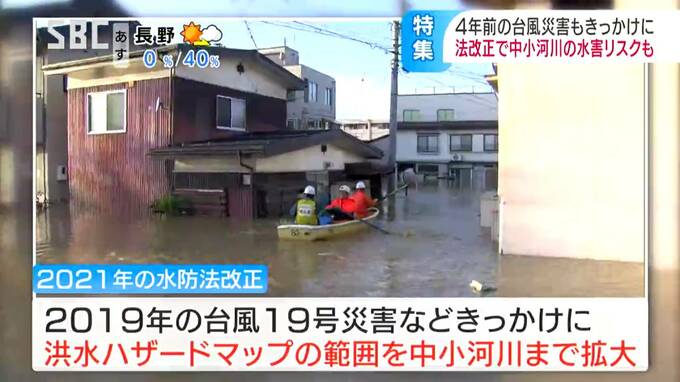

「水防法」は、気候変動による集中豪雨の多発や台風の強大化を受けて、このところ相次いで改正されています。

県内にも大きな被害をもたらした2019年の台風19号や翌年7月の豪雨災害をきっかけに、2021年の改正で洪水ハザードマップの範囲を中小の川にまで拡大。

長野市では裾花川など34の河川が新たな対象となりました。

その結果、市内249か所の避難所のうち27か所が浸水想定区域に入り、見直しを含めた検討が必要な状況になっています。

鬼無里地区住民自治協議会の樋口健一(ひぐち・けんいち)会長。

鬼無里で生まれ、消防団で川や沢の増水による水害は経験していますが、新たなハザードマップを目にしたときは、やはり「驚いた」といいます。

樋口自治協議会長:

「谷あいに集落があり、水害は当然考えられているが、いままでこれほど大きなハザードマップで示されたような浸水の地域は初めて。これはかなりの集落がこの中に入ってしまうなという。ましてやこの辺の支所とか一番の基幹の施設も、最大の水が出た場合は、1階部分は浸水してダメだろうということは、ちょっと驚きではあった」

鬼無里地区の住民:

「避難所のほうが危ないんじゃないかって言っていて、家にいたほうがたぶん大丈夫なんじゃないかなという話をちょくちょく聞きます」

「浸水しそうなところに避難所あってもな、っていうのはあるので」

長野市危機管理防災課・石坂洋樹係長:

「避難所についてなど、見直しが必要となる地域もありますので、今後検討してまいりたいと思っております」