高齢化や過疎のため増え続ける耕作放棄地には、繁殖力の強い「竹」が生い茂っているところも多くあります。

この「放置竹林」の整備・活用に、長野市の住民や高校生が取り組んでいます。

伐採した竹には、「意外な活用法」もありました。

長野市の中山間地・七二会(なにあい)地区。

高さ10メートルはある竹を切っているのは、市内の更級(さらしな)農業高校の生徒たちです。

この地区では、住民有志でつくる協議会が県の森林税を活用して4年前から竹林を整備していて、2021年からは高校の施設野菜コースの3年生も協力しています。

この日はおよそ20人が、竹の一種「ハチク」の伐採を手伝いました。

■生徒

「5本くらい切りましたね」 「初めてだったんですけど結構楽しくて。進んじゃいましたね」 「なんか最初の入りが難しくて、でも楽しかったです」

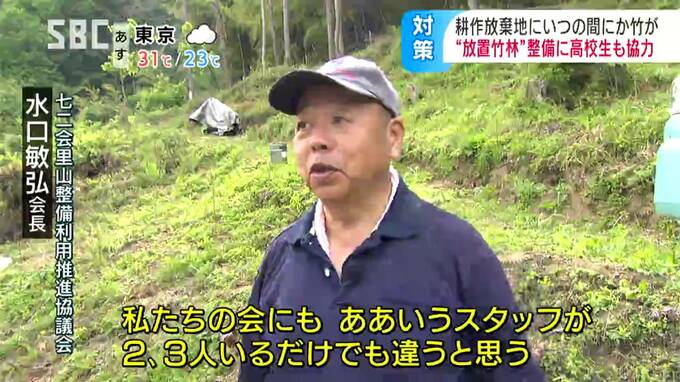

協議会の水口敏弘(みずぐち・としひろ)会長は、高校生の若い力に頼もしさを感じています。

■水口敏弘会長

「すごいパワーですね。本当に。やはりみな元気よくきびきびと動くのは本当にうれしいね。私らの会にも、ああいうスタッフが2人3人いるだけでも違ってくると思って(笑)」

今では整備が進んだこの場所ですが、4年前は道路沿いまで竹が生い茂っていました。

■水口敏弘会長

「竹が石垣の上にこう生えているんですよ。冬になると雪が降る。竹ってしなやかですよね。だから決して折れない。折れずに道路にぶわっとくるんです。大体のしかかってくるんです」

さらに、竹林になる前は…。

■石坂和夫副会長

「畑です。立派な畑。麦と豆を作ってましたね。それがもう耕作放棄地で、このように荒れ果てていると。想像できないですよね、昔の姿。そう言われても(笑)」