旧司祭館から歩いて7分ほど。

こちらの男性は何を鑑賞しているのでしょうか?

その先の空間にあるのは…。

イギリスの芸術家が制作した動物の彫刻作品です。

建物は、その昔、京都から呼ばれた専門の大工が作った茶室。

日本の「詫び寂び」の文化に海外アーティストの作品が溶け込みます。

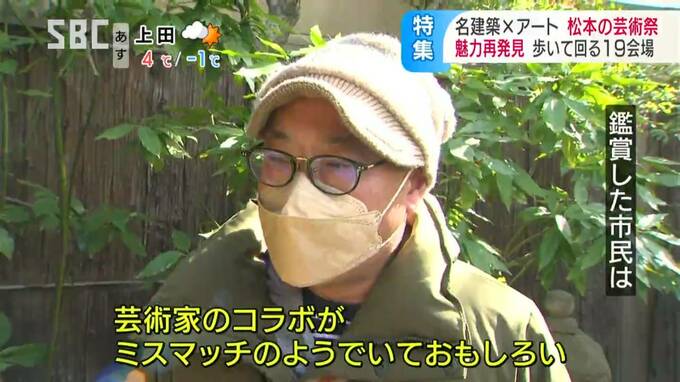

(市民)「地元の人間でも知らないような建築物があったりとかそれがまず驚きある、そこに芸術家のコラボがミスマッチのようでいて面白い感じがする」

『松本の冬の風物詩に』と2022年から始まった芸術祭。

日ごろ目にする建築物に焦点をあてた、全国的にも珍しいイベントです。

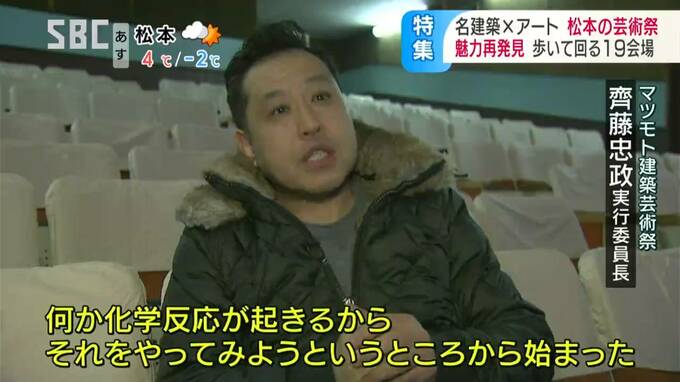

(齊藤忠政実行委員長)「街の顔となるような素晴らしい建築が松本には存在していて、アーティストを呼んでそこに付加価値をつけて、何か化学反応が起きるからやってみようという所から始まった」

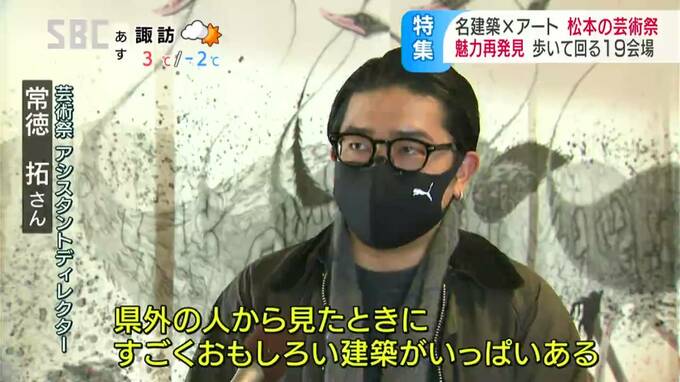

(アシスタントディレクター・常徳拓さん)「松本の方からすると日常的過ぎて見過ごしてるものも県外の人から見たらすごく面白い建築がいっぱいある、アート自体もその建築に入ることで全然違う見え方をする」

昭和の香りを色濃く残す旧高松屋商店(きゅう・たかまつやしょうてん)。

「ちょっと人の記憶から外れちゃったものを石で残してあげて記憶に残すようなイメージで」

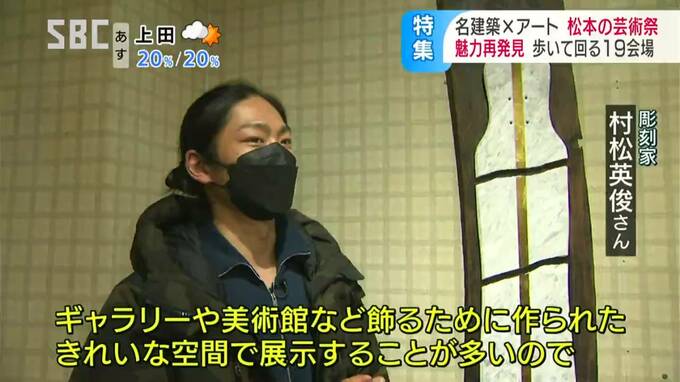

静岡県出身の村松英俊(むらまつ・ひでとし)さんは、芸術祭に参加したアーティストのひとりです。

身の回りにある乗り物や道具の一部を大理石などに置き換え、作品を制作します。

バイクのボディーには大理石。

精巧に作られたスケートボード。

鉄瓶(てつびん)の取っ手も石でできています。

昭和を生きた人々の営みを感じる空間が、村松さんの作品に新たな輝きを与えます。

「ギャラリーとか美術館とかものを飾るために作られたきれいな空間で展示することが多いので、商品に見えるというかきれいすぎて委縮したような感じてしまう、作品の見え方が変わるというかその場所でしか出てこない作品の表情みたいなものを感じられて」

松本城にほど近い「割烹松本館」は、明治23年創業の老舗料亭。

(女将・宮澤裕佳理さん)「本当に繊細で表情豊かで素敵でした、びりびりするような感じ」

99畳ある「鳳凰の間」に展示されているのは、日本画家=福井江太郎(ふくい・こうたろう)さんの大作です。

迫力あるタッチで描かれたダチョウ。

地元出身の彫刻家=太田南海(おおた・なんかい)が設計・監修した大広間の華麗な装飾とともに楽しむことができます。

女将の宮澤さんは、それぞれの建物の魅力を知ってもらい、冬の松本に賑わいが生まれればと願っています。

「古い建物が少しずつ消えて行くっていうのは松本にいる身としては寂しいなって思っていたので、冬のイベントってとても少ないので、それを見に皆さん街中を歩いてらっしゃるのがとてもありがたい光景だと思う」

マツモト建築芸術蔡は、2月26日まで。

屋外展示などは、無料で鑑賞でき、11の有料会場の共通パスは1000円です。