条例制定後も、野沢温泉村ではバックカントリースキーの遭難が相次いでいます。

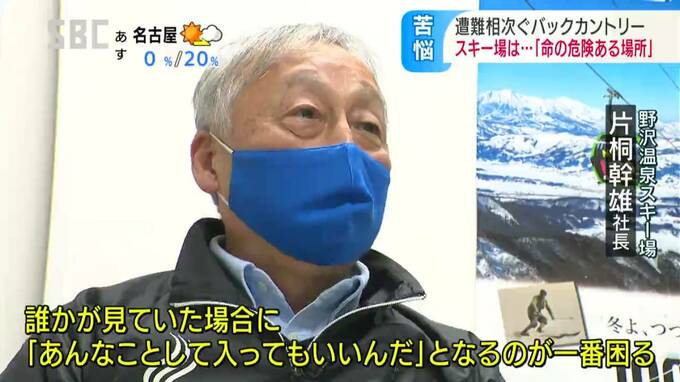

(野沢温泉スキー場・片桐幹雄社長)「危険です、駄目です、入っちゃいけません、これは何十年も言い続けていてもくぐって抜ける人はどうにもならない」

スキーヤーの安全をどう確保するか…。

野沢温泉スキー場の片桐幹雄(かたぎりみきお)社長は長年頭を悩ませてきました。

スキー場では現在、管理区域から離れ、バックカントリーで滑る人に向けて、2か所のアクセスポイントを設置。

バックカントリースキーに気軽に踏み出す人が多い中での苦渋の決断です。

「ここを通ってお入りくださいという場所ではない、ロープで規制していてもロープをくぐって入ってしまう行為が一番よくない、誰かが見ていた場合に、あああんなことして入ってもいいんだってなるのが一番困る」

アクセスポイント周辺には、スキー場では、区域外の安全管理や規制を行わず、滑走や怪我に責任を持たないこと。

また、救助や捜索にかかる費用は、すべて自己負担であることも明示しています。

すべては、命の危険性がある場所だと理解してもらうためです。

「費用だけ払えばそれで済むというためじゃなくて、思い立って、さっと入っていく場所ではないということだけは伝えていかないといけない」

北陸信越4県のスキー場などでつくる山岳観光索道協会も、注意喚起のパンフレットを作って注意喚起を行っています。

冬山登山並の装備や天候や積雪への知識が不可欠なバックカントリースキー。

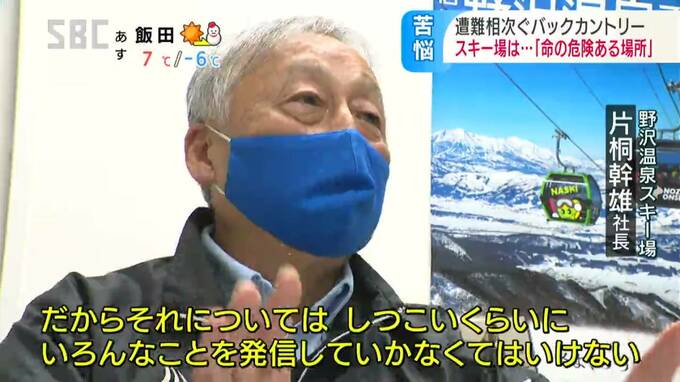

片桐社長は、リスクを減らす意識が薄れていると警鐘を鳴らします。

「(危機意識が)希薄になってしまっている人が多いのかなとだからそれについてはしつこいくらいにいろんなことを発信していかなくてはいけない」

世界的なブームの一方で、自分の命は自分で守る意識が改めて求められています。