長野市安茂里に残された旧日本海軍の地下壕と、戦時中、村長だった男性の日記をもとに地域の歴史を受け継ごうとしている活動を取材しました。

79年前、長野市安茂里で何が起きていたのか。

地域の人たちの調査で少しずつ分かってきたことがありました。

「黙とう」

8月10日、太平洋戦争の末期に、国の中枢機関を移すために掘られた松代象山(まつしろぞうざん)地下壕では、掘削工事で犠牲となった人たちを悼む集会が開かれました。

松代町からおよそ15キロ。

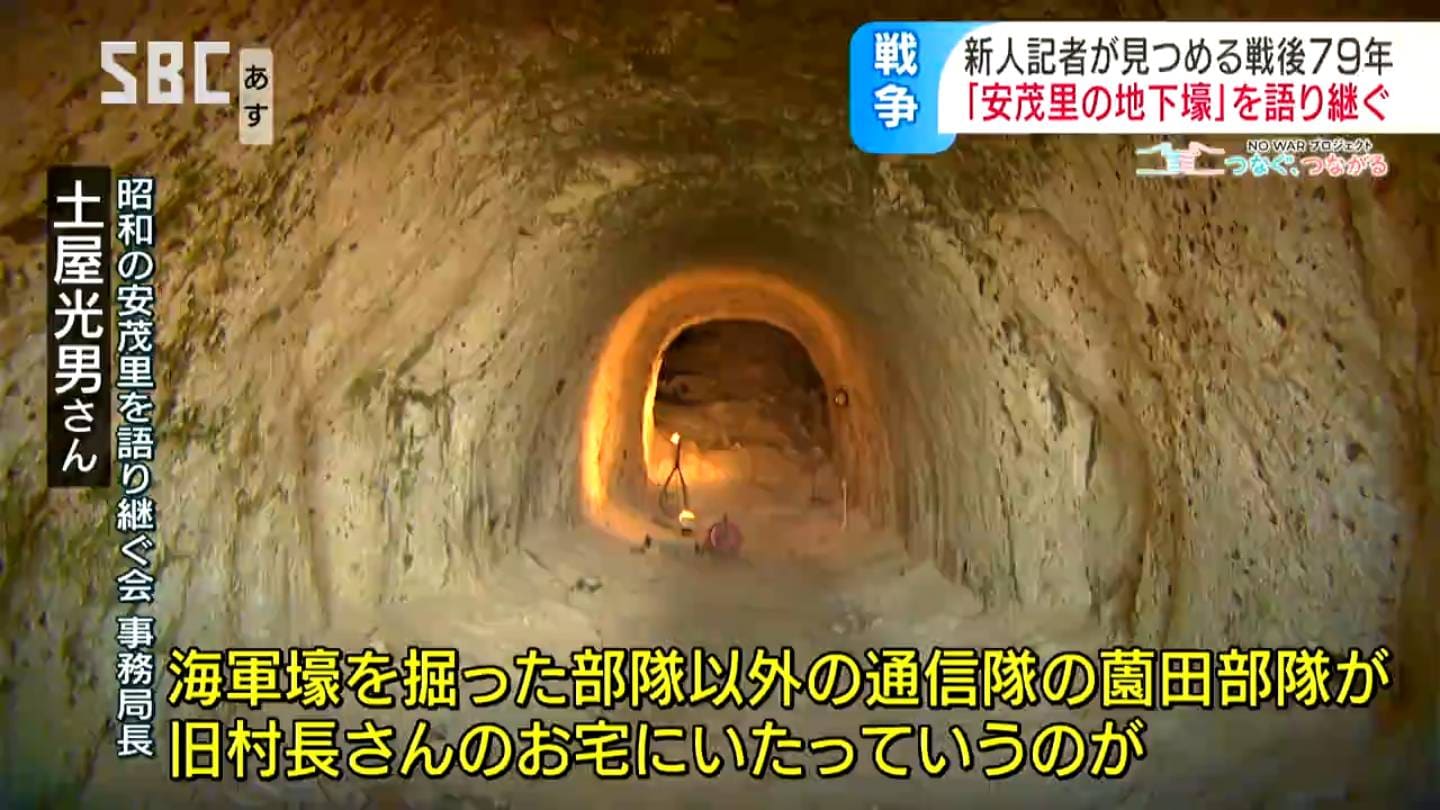

同じ時期に掘削が進められていた地下壕が、長野市安茂里小市(あもりこいち)にあります。

大本営海軍部壕です。

旧海軍によるものとされ、地元の住民などで作る「昭和の安茂里を語り継ぐ会」が調査活動を続けてきました。

活動のきっかけを作ったのは、事務局長の土屋光男(つちや・みつお)さん76歳です。

昭和の安茂里を語り継ぐ会 土屋光男さん:

(安茂里について研究しようと思ったきっかけは?)

「2012年ぐらいだと思うんですけど、安茂里に海軍部壕があるっていうことはもっと前から知っていたんですけど、それを掘った部隊以外の通信隊の薗田部隊が旧村長さんのお宅にいたっていうのが、うんとちっちゃい記事で出ていた」

土屋光男さん:

「まだここら辺は家もなくて、そこにぽっかりと穴が開いていたんですね」

長野俊英高校の郷土研究班の顧問として、生徒と松代大本営の研究をしてきた土屋さん。

すでに退職していたこともあり、松代大本営の研究の経験を生かして安茂里の地下壕を本格的に調べ始めました。