色のバリエーションを出すために

木糸は原料が木材である以上、どうしても色のバリエーションが少ないのが欠点。そこで川原さんが考えたのは化学染料に頼らない「草木染め」です。

川原さん「草木染めにできる魅力は『地域性』です」

その原料は熊本の自然素材。共感してくれた農家などから、剪定したあとの枝や葉を購入し染料にしてみました。

デコポンからは黄色。桜からはピンクの色合いが抽出できるのです。

ためしに染めた生地を見た農家の反応は…?

農家 本田実さん「まさかこんなのができるとは」

農家 江頭真美さん「年間通しての利益があがれば、新しい形で6次産業に繋がってくと思う」

この草木染めの染料は一般的なものと異なる特徴をもっています。

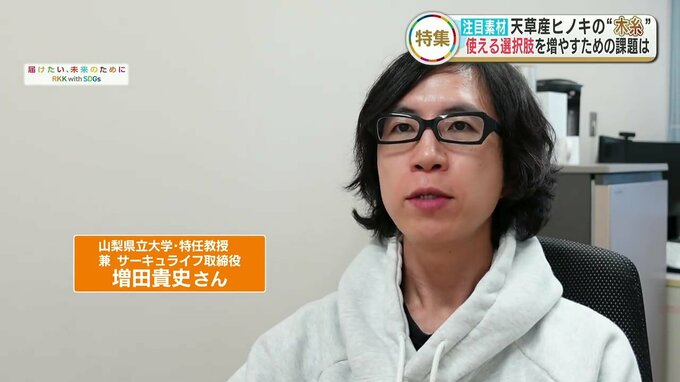

そのカギを握るのが山梨県の大学で半導体などの研究をしている増田さんです。

山梨県立大学・特任教授 兼 サーキュライフ取締役

増田貴史さん「私の専門でもある半導体工学の研究成果を活用した高機能な天然染料です。素早く濃く染まり、光に対しても色落ちしにくいといった特徴があります」

染料づくりを模索しつづけていた川原さんは、増田さんを仲間に迎え独自の製法で染料を開発、『Circular Dye(サーキュラーダイ)』と名付けました。

通常、草木染めは「80度の高温で30分ほど」浸す必要がありますが、この染料をつかうと「25度の低温で15秒」で染色ができます。

つまり低温・短時間で染色が可能になるのです。

しかし染料作りの過程には大きな課題が出てきました。それは膨大な光熱費です。