「佐賀県警だけの問題と思えない」専門家が警鐘

佐賀県警だけの問題ではない、と警鐘を鳴らすのは、九州大学の田淵浩二教授だ。

今回の不正について「犯罪行為」だと指摘した上で、チェック体制を厳しくすればいいという問題ではない、と話す。

九州大学 法学部(刑事訴訟法) 田淵浩二 教授

「DNA鑑定は技術者が独立してやっていてチームで仕事をしているわけではないので、上司はチェックしきれない。

ではどうすればいいかというと、技術者が不正をしたら誤判やえん罪の原因になる、最悪の結果になるという意識を高めないといけない。

そしてその場合、後々検証ができるように、記録や鑑定試料を”できる限り残す”ということが大事なんです」

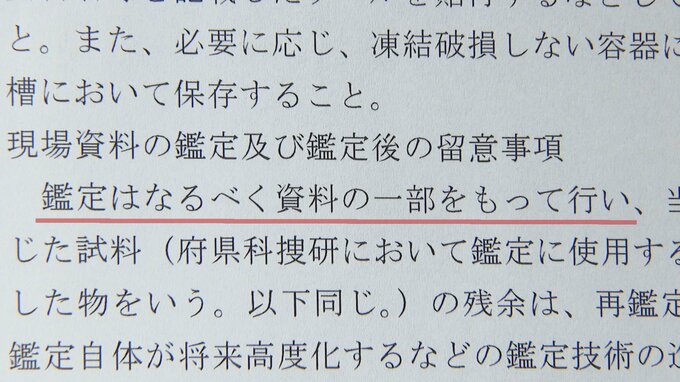

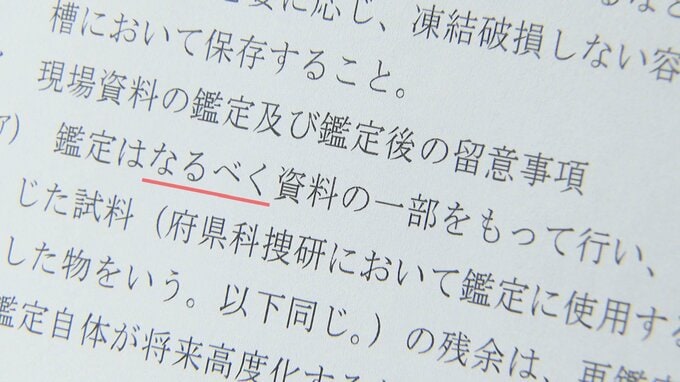

そこで、田淵教授が注目するのは、警察庁が全国の都道府県警察に出した通達

「DNA型鑑定の運用に関する指針について(通達)」。

鑑定及び鑑定後の留意事項として、「鑑定はなるべく資料の一部をもって行い」と書かれている。

九州大学 法学部(刑事訴訟法) 田淵浩二 教授

「試料の保存について、警察庁が通達を出していますが、意識が低いんです。

後々に検証するために、『なるべく』保存しないといけない、となっているんです。

なるべく保存しないといけない、と。

だから、後でチェックされるのが嫌だから、もう使い切ってもいいですよってことを、暗に匂わしているわけです。

『なるべく』なんですね。

『原則として保存しないといけない』という言い方もしていないんです。

なるべく、なんです。

つまり保存して初めて保管でしょ。

適切な保管とかそういう問題になるわけです。

上司がその場でチェックすれば問題ない、問題はなくせる、というレベルの話じゃないと私は思っています。

今回は、7年4か月放置されてきたわけでしょ。

これはっきり言って、佐賀県警だけの問題と思えないですよ。

他の科捜研でも同じようなこと起こってるかもしれないわけですよ。

だからこそ、きちんと問題にならないように保存することをもっと意識しないといけない。

警察が対応すべきはまずそこだと思います」