去年12月、ユネスコの無形文化遺産に「日本の伝統的酒造り」が登録されました。

福岡県内の酒蔵では海外から輸出の依頼が増えるなど嬉しい変化がおきていますが、課題にも直面しています。

需要があるにもかかわらず”つくりたくてもつくれない”「酒米」の不足です。

ユネスコ無形文化遺産「日本の伝統的酒造り」

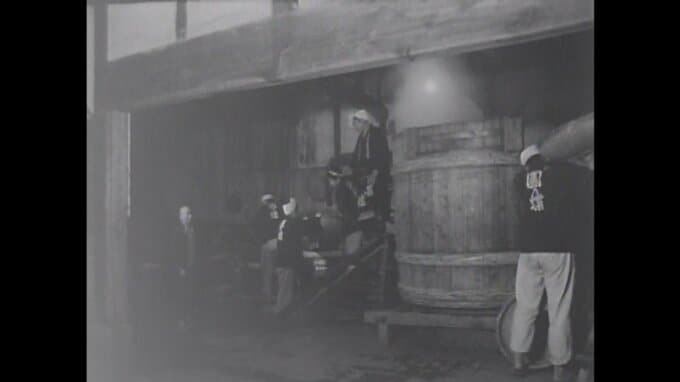

ユネスコの無形文化遺産に登録されている「日本の伝統的酒造り」。

日本酒や焼酎などの「蒸し」「こうじ造り」「発酵」など杜氏や蔵人などが築き上げてきた酒造りの技術のことで、500年以上前に原型が確立し各地の風土に応じて発展してきました。

実は福岡県は、蔵元の数が全国で5番目に多い全国有数の酒どころです。

アジア各国から輸出の依頼が急増

本田奈也花アナウンサー

「ユネスコの無形文化遺産の登録からおよそ2か月ほど経ちましたが、福岡県大川市の若波酒造では朝早くから作業がに追われています」

こちらの酒蔵では、無形文化遺産に登録後、韓国や中国などアジア各国から輸出の依頼が急増。

海外の酒の取扱業者が月に3回~4回ほど視察に来ていると言います。

若波酒造 八代目 杜氏 今村友香さん

「作り手を見てみたいということでお越しいただいています。取引先が増えるのは有難いことで、日本酒や焼酎が見直してもらえることがすごく嬉しいです。国内の方にも『日本酒ってすごいね』とか言っていただいて、蔵の中の士気を高めるのに非常に良かった」