多感な少年時代をこの広島で過ごしたモーリー・ロバートソンさん。サミットが開かれることについてどのようなことを思われますか?

モーリー・ロバートソン さん

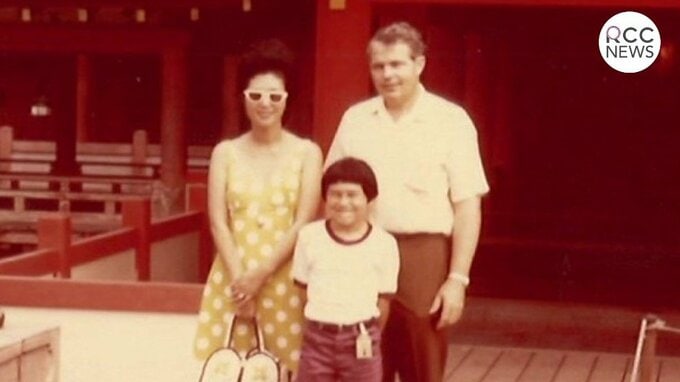

50年くらい前ですが、私の父がABCC(原爆傷害調査委員会 現在の放射線影響研究所)に勤めていたという縁で、ものごころがついたときから広島と長崎に原爆が投下されたという痛ましい事実、そして、これをどうやって将来、二度と起こらないようにするべきかというミッションがあることを意識し始めました。

しかし、実際に日本とアメリカを行き来する中で非常にそれが難しく、80年代のアメリカ社会ではそういった話に耳を傾ける人はほとんどいませんでした。ソ連が核を持っている。ソ連に先に言ってこいと言われたほどです。しかし、40年・50年が経ち、新たな世界の危機の中でアメリカがようやくテーブルにつき、原爆の実相に本気で向き合う時期が来たと感じています。

河村綾奈 キャスター

モーリーさんは、少年の頃から身近に被爆者の方々がいて、その話を聞いて育ったんですね。

モーリーさん

友だちの親族が被爆した方や亡くなった方もいました。しかし、わたしが中学生になる頃、男子校であった修道学園で仲間意識がすごくあって、歴史うんぬんよりもお互いの絆の方が強くなりました。アメリカ人に対することも話題になることはありましたが、基本的には子どもながらにこれらの問題を乗り越えていましたね。そして半世紀後、わたしたちが少年時代に感じていた絆を、世界の人々が共有する時が来たと感じています。

わたしは、名前が放射線影響研究所(元はABCC:原爆傷害調査委員会)に変わったときを覚えています。それは子どもの頃のことですけども、わたしにとって、やっぱりABCCなんです。

父は、白血病の研究をしていました。被爆者が白血病で亡くなった方がたくさんいることはみなさん、ご存知かと思います。しかし、原子爆弾の影響や罪は大したことがなかったというふうに思いたいアメリカの政治の風潮があるんですよ。

なので、「被爆者が白血病で亡くなった」というと、「いや、それは日本経済の成長でみんながタバコを吸い始めたからでは?」とごまかして言われるようなこともありました。ABCCでは、放射能による白血病のリスクが有意に存在するという事実を伝え続けなければなりません。そのためには非常に客観的で思想や政治の影響を受けないデータを取り続けることが重要なのです。研究者としては地味で体力勝負な作業が多いです。そのため、父は年々、顔色が暗くなっていきました。

学校が終わると、すぐにここの研究所に来て、父が夕方の仕事が終わるまで、ロビーのソファーで漫画を読んで待っていました。そこで読んだ漫画とアニメに夢中になり、わたしは、ここの研究所に根をバシッとはり、離れられなくなりました。そして広島人のまま、今に至るということです。