2014年、バター不足となったときに原料となる生乳の生産量を増やすため、国が補助金を出しました。これに応えるかたちで酪農家は増産に踏み切ったのだといいます。

ところが2020年、新型コロナの影響で一斉休校となり、学校給食が止まります。牛乳の消費は落ち込みました。それでも牛は乳をしぼらないと病気になってしまうため、毎日、定期的にしぼる必要があります。県内のスーパーでも救済策として学校給食用の200ミリリットルの牛乳がずらりと並んだこともありました。

学校給食は再開したものの、生乳の供給過多は解消されず、バターなど日持ちする商品に加工してきましたが、限界が来ています。

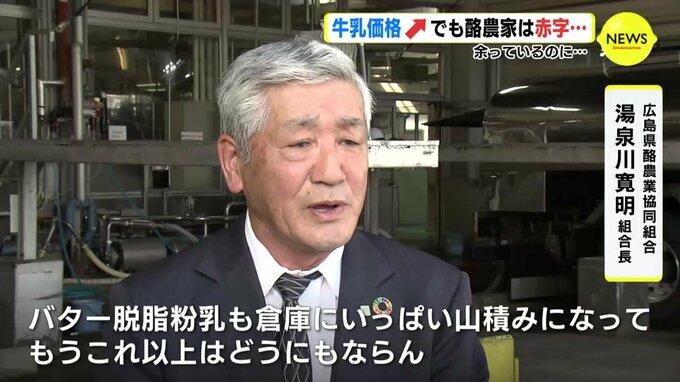

広島県酪農業協同組合 温泉川寛明 組合長

「バター・脱脂粉乳も倉庫にいっぱい山積みになって、もうこれ以上はどうにもならん」

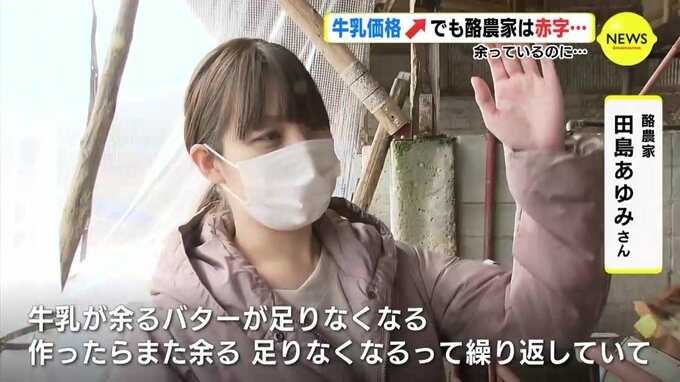

田島あゆみ さん

「牛乳が余る。バターが足りなくなる。作ったら、また余る。足りなくなるって、もう2~3回以上繰り返していて、余ったときに捨てるとか牛を淘汰する以外の輸出するなり、何か別の需給調整の政策を作ってからでないと。もう酪農家も闇雲に増産するのは、やっぱりリスクだなっていうのは思っています」

県酪農業協同組合によりますと、生乳を出荷する酪農家の戸数は年々、減少。25年前と比べると300戸近く減っています。

田島さんは、今の酪農家の混乱の打開策は、エサを国内で作ることではないかと話します。

田島あゆみ さん

「国内でエサを作っていかないと、いつ、またエサが高くなるかわからないですし、そのたびに苦しい、苦しいと言っていても、それこそ繰り返しなので、ゆくゆくは国産飼料や自給飼料というか、やっぱり、そういうのに輸入飼料から置き換えていかないと、やはり生き残れないなと思います」

もともと農林水産省で安定したキャリアを築いていた田島さん。窮地に陥った今、酪農家になったことに後悔はないか、聞いてみました。

田島あゆみ さん

「(後悔は)全然していないというか、やはり現場に来て、役人時代にできなかったこととか、見えていなかったこともありましたので。ピンチはチャンスとまで言ったらなんですけど、やはり、こういう危機を乗り越えた先はたぶん強い経営ができるような気もしているので、なんとか乗り越えていきたい」

酪農家の闘いは続きます。それを支える環境は整うのでしょうか…。