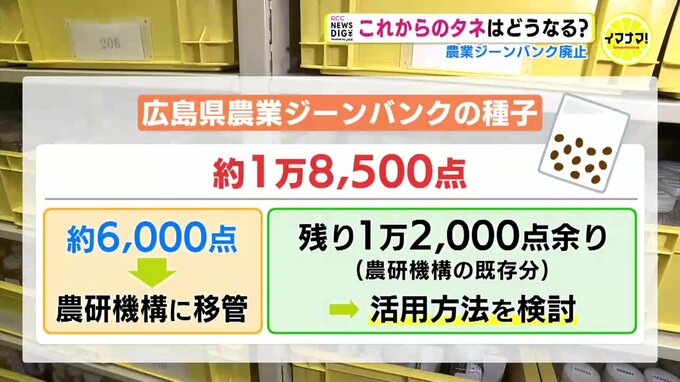

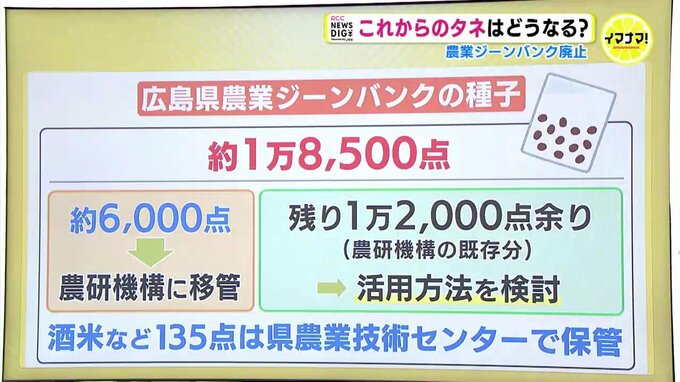

広島県で保管されてきたタネのうち、国のジーンバンクになかったおよそ6000点は移管されることになり、すでに保存されていた残り1万2000点余りのタネは、今後、活用方法が検討されることになりました。

広島県 農林水産局農林水産総務課 和久井淳一 課長

「譲渡を行わない種子については、直ちに廃棄するということではなくて、利用者のみなさんや市や町の関係者のご意見もうかがいながら、活用方法を検討してまいりたいと…」

国の施設に移管された後も農業者の利用は可能で、5年間は送料さえ免除されるということですが、専門家は地域単位で管理する重要性を指摘します。

龍谷大学 経済学部 西川芳昭 教授

「作物の場合は、やはりそれぞれの地域で栽培され続けていることが重要なので、つくばから取り寄せられるからっていうのだけでは、せまい意味での実験室の科学だったら、それでいいんですけれど、広島県の在来のタネが、広島県の中で研究者だけではなくって、農家の人たち、それからさらには消費者も含めた市民が関わって保存していくことの大切さっていうのは、作物の本質として重要な部分だというふうにわたしは考えています」

今、保存されている1万8500点のタネが今後、どうなるかというのは、国のジーンバンクに移管されたり、希望者への配布も含めて今後、検討されるということです。また、酒米など県内で活用する135点については、県の農業技術センターに残します。

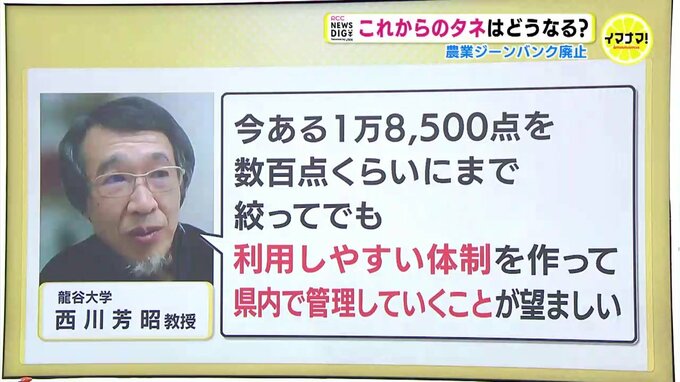

ただ、単純に今あるタネの行く末だけではなくて、タネを取り巻く仕組みを今後、どうするかということの方が重要だと、専門家はみています。

龍谷大学の西川教授によりますと、今ある点数から扱いやすい数百点くらいまでに絞ってでも、利用しやすい体制を作って管理していくことが望ましいと話していました。