ロシアによるウクライナ侵攻が始まって、24日で1年です。広島県内には、ウクライナから避難した51人が身を寄せています。ある日突然、日常が奪われ、遠い異国の地で暮らすことになった避難民の1年です。

三次市に住むブワイロさんです。妻と3人の子どもを連れて、ウクライナの東部・ドネツク州から三次市に避難して、もう10か月になります。

一家が三次市に到着したのは、去年4月。ウクライナにルーツを持つバイオリン奏者の男性が県内各地で開催していたチャリティコンサートに参加したり、三次市の夏の風物詩・鵜飼いを見物したりと、招かれたイベントには積極的に参加をして、少しずつ日本での生活になじんでいきました。

ただ、ふるさとに残る家族や友人を心配する気持ちは募る一方でした。

ディミトル・ブワイロさん

「(地元に)おじいちゃん・おばあちゃんが残っているし、面倒も見ないといけないので、今もつらさが残っています」

ほかの避難者も同じ気持ちを抱えていました。

ビクトリア・カトリッチさん

「今は、ミコライウに居る父や友達のことが心配です」

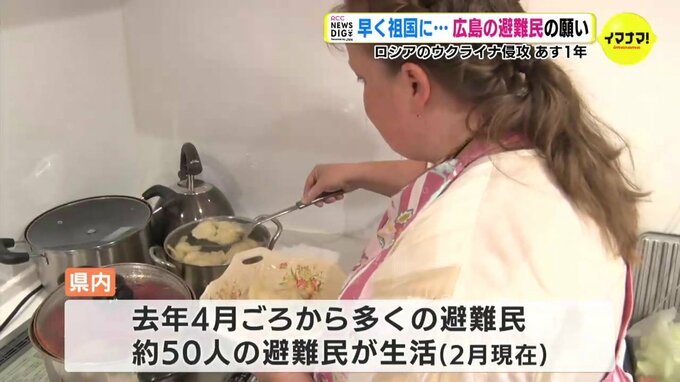

福山市のビクトリア・カトリッチさんは、娘のソフィアちゃんと母の3人でウクライナ・南部のミコライウから避難してきました。戦火から無事に逃れられた一方で、ふるさとの家族を思う不安と闘っていました。

広島県内では、去年4月ころから多くの避難民が暮らしをスタートさせました。今、県内にはおよそ50人の避難民が暮らしています。県も住宅の提供などの支援を表明したほか、たる募金や署名活動など、市民の間でも支援の輪が広がりました。

三次市のブワイロさんも、3人の子どもたちの服や歩行器の差し入れなどの支援に「周りの人の支援が温かくて、これ以上の望みはない」と話します。一方で、長く住むにつれて新しい悩みも出てきました。