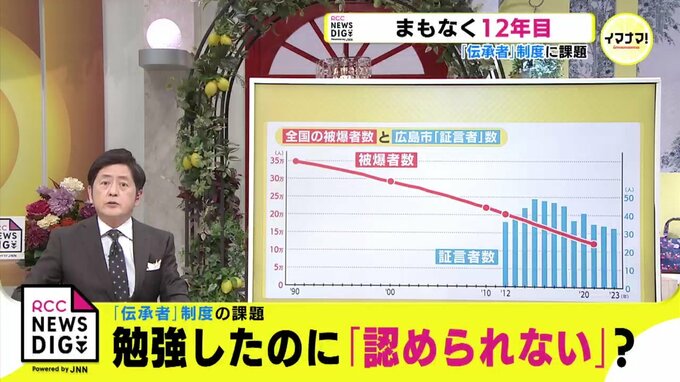

被爆者の方が少なくなる中、原爆資料館などで講話を担当している被爆体験「証言者」の数ももちろん減少しています。そんな中、この証言者の個別の体験を学び、思いを語り継いでいこうというのが、「被爆体験伝承者」です。まもなく12年目を迎えるこの制度に今、ある課題が浮かび上がっています。

1月20日、広島国際会議場(広島市中区)の講話室にて研修生が講話実習をしていました。

広島市担当者

「7期生の瀧口裕子さんの検定講話となります。イ・ジョングンさんの伝承講話をしていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします」

広島市内に住む瀧口裕子さん。去年、亡くなった被爆者のイ・ジョングンさんの「伝承者」となるべく研修中で、この日は3回目の講話実習です。

伝承者の講話被爆体験伝承者とは、被爆者それぞれにある固有の被爆体験を引き継ごうと、広島市が2012年度から始めた事業です。

希望者は、被爆の実相を学ぶ講義や被爆者との交流会、講話実習などの研修を経て「伝承者」として認められれば独り立ちします。

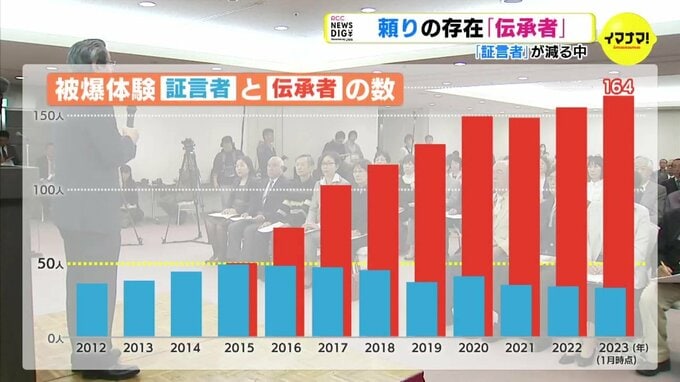

平和文化センターから委嘱されて原爆資料館などで被爆体験を語る「証言者」の数は、10年以上前から50人を下回っていますが、2015年度から活動を始めた「伝承者」は、現在では164人に上ります。

広島市 国際平和推進部 稲田亜由美 被爆体験継承課長

「やっぱり、そこの人数の部分ですよね。伝承者が数多いということで、それだけ被爆の実相を伝承をできる機会が増えているというところは、一番の大きな違いだと思っています」

一方で課題も見えてきました。1月20日、エソール広島では、伝承者や研修生有志による自主「被爆体験伝承を未来につなぐ市民の会」の集いが開かれました。