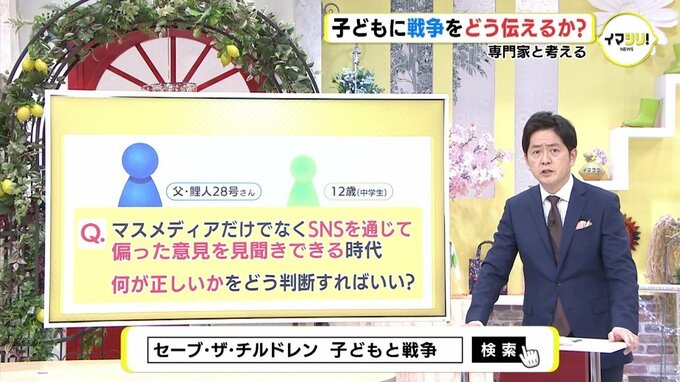

― 続いてもアンケートからです。12歳の中学生のお子さんがいる「鯉人28号さん」(父)の質問です。「今はマスメディアだけじゃなく、SNSを通じても偏った意見を見聞きできる時代になっています。何が正しいかをどう判断したらいいのか知りたい」ということです。

▽ 昔から戦時には情報操作はある。

▽ 今はSNSなどで同じような価値観の人が固まって共感し合い、より偏った方向に行ってしまうことも多く、そういった現象は「エコーチェンバー(反響室)」と呼ばれている。

▽ そういった状況に陥ると、何が正しいか、考える術がなくなるので危ない。

▽ 意見の異なる人がいる社会は活力があって、更新し続ける。そんなコミュニティーの情報は、証拠に照らして判断しやすいし、人の意見に興味を持って、やがては自分で考える力をつけることができる。

― お父さん・お母さんが「何が正しいか」正解がわかっていなくてもいいと…。

▽ 何が正しいかを見つけるのは難しいけど、少なくとも全員が同じことしか言わない状況は危ないと思った方がいい。

▽ 自分が詳しくないからと話すのを避けている方もいるかもしれないが、知識が十分になくてもいい。「どういうことなのかな? 今度、何かで調べてみようか」と子どもの興味に寄り添うことが大事。そばにいて、自分で考えることを支えてくれる人がいるとわかる。

― 「セーブ・ザ・チルドレン」という子どもたちのための民間の国際援助団体も「子どもと戦争について話すときの留意点」をホームページで公表しています。

▽ 耳を傾ける

子どもが知っていること、感じていることを話したり、質問したりする時間を作る

▽ 合わせる

年齢に応じて説明の仕方を変えることが必要。詳細に説明しすぎると不必要に不安になることも

▽ 受け止める

子どもが自分の心配を否定されたと思わないように。会話により自分が支えられてるとわかると安心感に

― 戦争が起きてしまった今、どうやめさせるかという問題と同じように、どう伝えるかというのも大人の大切な役割なんですね。

▽ 情報に翻ろうされ、生活が複雑になるほど、「命を守る」という基本に立ち帰るべき。

▽ ウクライナの今を知って、「命の大切さ」を子どもたちと一緒に考える機会を。その記憶は、将来の生きる力につながる。