全国でも有数のバス路線の多さを誇る広島。

広島市内中心部の紙屋町と広島駅方面を結ぶ相生通りを通るバスだけでも、1日に3100便が乗り入れています。

ゆえに広島のバスは、路線が多いだけではすまないのです。何が多いか、わかりますか?

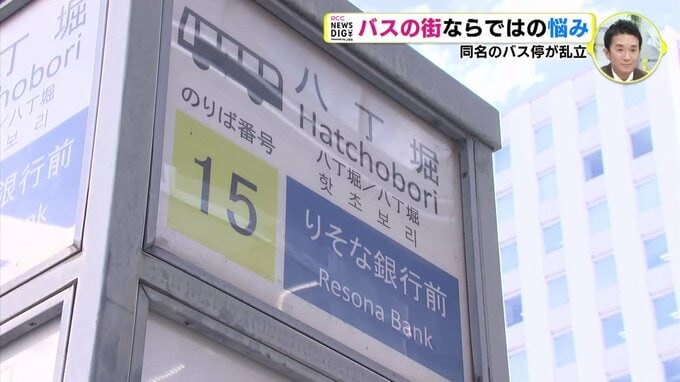

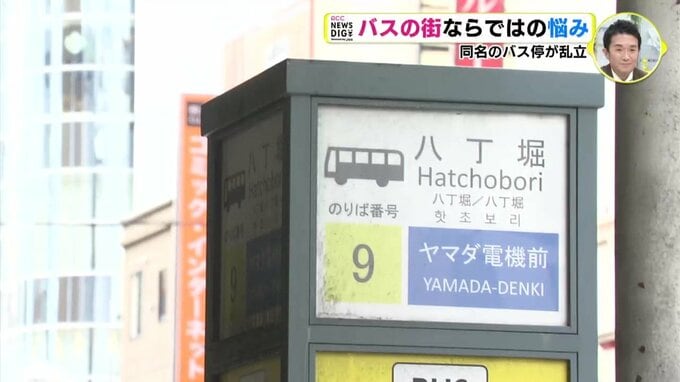

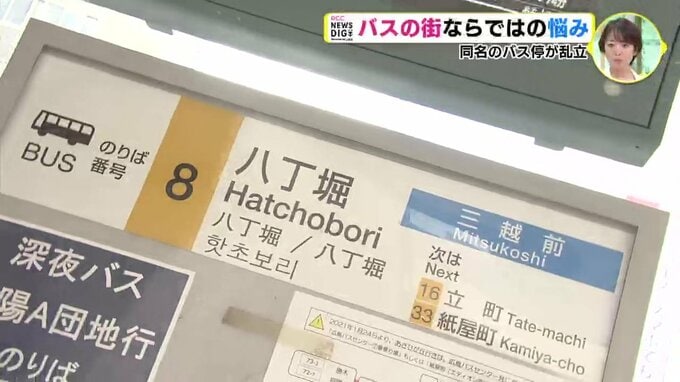

そう…。同じ名前のバス停です。あそこもここも「八丁堀」。いったい、どこの「八丁堀」から乗ればいいのか、わからなくなってしまうことありませんか?

利用する人たち

「例えば東急ハンズ行きたいんだけど、どのバス? バス停、どこ?」

「どの八丁堀か、わからないから、ずっと待っていても来んやないかいということもある」

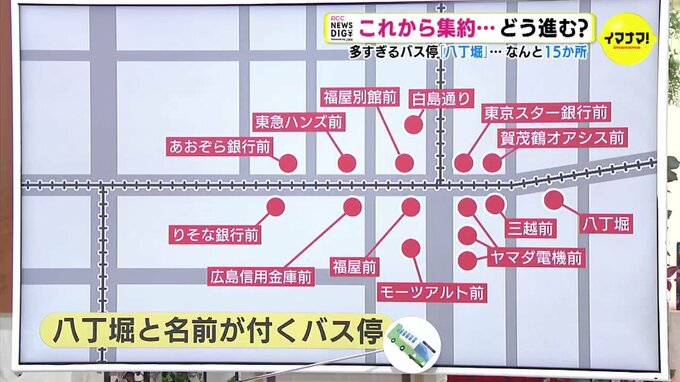

きょうは、なんと同じ名前で登録上、15か所もあるという街中のバス停を集約しようという動きについてお伝えします。

「多すぎる『八丁堀バス停』 これから集約… 進むのか?」

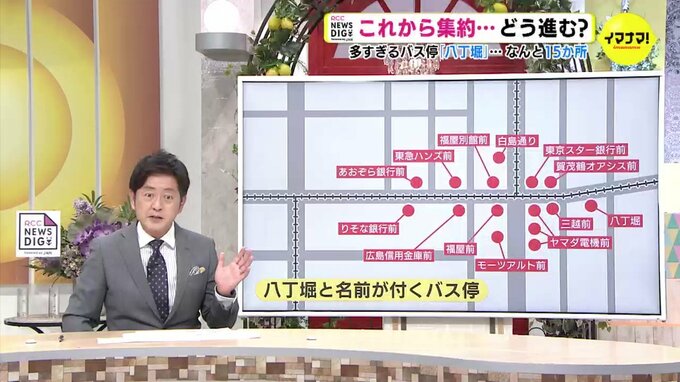

地図で八丁堀のバス停を見てみましょう。

実は登録上、15か所あるのですが、14年ほど前に2つのバス停の建物が1つにされて、見た目では14か所になっています。中には「八丁堀」の次が「八丁堀」という路線もあるんです。広電バス12番、仁保沖町と戸坂を結ぶ路線では、南から行くと「八丁堀・バッケンモーツアルト前」の次の停留所が、「八丁堀・白島通り」となります。

この多すぎる「八丁堀」のバス停を集約しようという動きがあるので、現地に行ってみました。

小林康秀 キャスター

「今、八丁堀交差点に来ています。多くの車が走っていますが、その中に数多くの赤や緑のバスが多く走っていますね。バス停はここから見えるだけでも、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ。7つ見えます。これ、全て、『八丁堀』のバス停なのです」

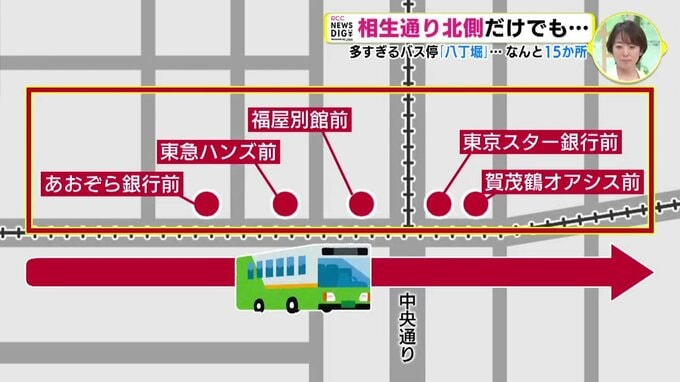

南北東西に交わる交差点なので、それぞれの方向を考えると同じ名前のバス停が複数あるのは、ある意味、当然なのですが、わかりやすくするために東西に伸びる道の相生通りの北側の歩道上に限って「八丁堀」バス停に注目してみます。

小林康秀 キャスター

「相生通りの一番東側から行きましょうか。広電の胡町電停のすぐ目の前にあるのが、八丁堀 賀茂鶴オアシス前。これが1つ目です。ではスタートします」

「2~30メートルしかありません。2つ目の八丁堀です。ここは、八丁堀としか書いていません。以前は名前があったようですが、シールが貼られています。ここは、目印となる建物がなくなっているんですね」

「さあ、八丁堀交差点を渡ります。3つめ、八丁堀 福屋別館前を通り過ぎました。」

「けっこう長い距離ですよね。200メートルくらい歩いたでしょうか。続いて4つ目の八丁堀が見えてきました。東急ハンズ前と書いてあります。ここからは距離がありそうですね」

「最初の八丁堀のバス停がかすんで全く見えなくなっています。最初のバス停が全く見えなくなってしまうくらいの距離になっています」

「あおぞら銀行前というふうに書いてありますね。八丁堀 あおぞら銀行前を過ぎて、すぐ近くにあるバス停の名前は立町。ということは、東西方向の西向きだけで、八丁堀は合わせて5つもあるということになります」

とはいえ、決してムダに多いというわけじゃないんです。そもそも、どうしてこんなに同じ名前のバス停ができてしまったかというのには、ちゃんと理由があります。