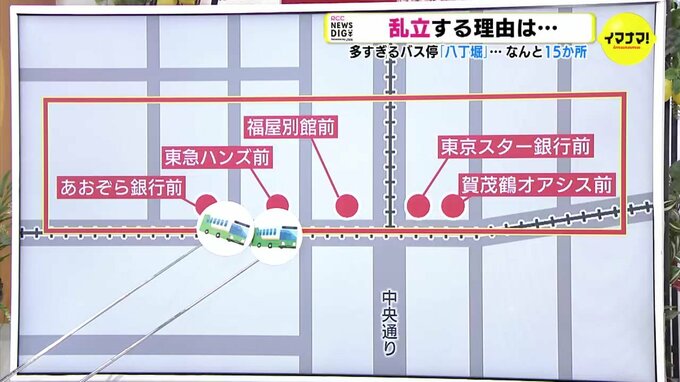

紙屋町方面のみ、さっき、たどった相生通りを通るバスは1日に3100便。つまり、もし、ここにバス停が1つしかない場合、バスが停まって乗客が乗り降りしているところに次のバスが来て、また次が来ると、車線をふさいでしまいます。

この便数をさばくためにバス停を多く設けることで分散させてきたのです。

とはいえ、やはり「15」はさすがに多すぎるということで、実は11月1日から「八丁堀バス停」が集約されます。

さて、それはどうやって行うのか。また、その結果、「八丁堀」はいくつになるのでしょうか? ご覧ください。

広島県バス協会の赤木さんに聞きました。

広島県バス協会 赤木康秀 専務理事

― 今回、バス停を集約というのは?

「中心部は乱立しているいう状況があります。それを少しでもわかりやすいバス停にするために集約して、隣りの立町バス停と合わせて1つのバス停にすると」

「八丁堀・あおぞら銀行前」を「立町」に変えて、もともと、そのすぐ西隣りにある「立町」バス停を統合しようというのです。

実は、この動きは5年前から始まっていました。

当時のニュースでは今回のバス停集約に向けた初めての実証実験を伝えています。なぜ、これほど時間がかかったのでしょうか?

広島県バス協会 赤木康秀 専務理事

「やっぱり広島市が工事を募集したんですけども、なかなか今、忙しいとか、なかなか金額的に(折り合わず)流れてきた」

― もっと本当は早くやりたかった?

「ええ、そうですね」

実験から5年を経て、ようやく動き出した今回の集約。ことし4月には停車のための切り込みをなくす工事が行なわれました。これで停車と発車にかかる時間が節約できたそうです。

広島県バス協会 赤木康秀 専務理事

「こういう形で、まっすぐ止まるという形になるわけですね。以前は切り込みがあったけど、もう中に入っていたわけですね。まっすぐ停まれなかった。停まれるようになってバリアフリーに」

以前の形では、歩道とバスの間にすき間ができ、高齢者などには乗り降りしにくいと改善の要望も出ていました。

しかし、これでは停車で1車線がふさがれます。

さらに集約により、ここに停まるバスは210便増えて607便となる予想…。まちづくり団体「カミハチキテル」などと実証実験を何度も重ねて、「渋滞は起きず、スムーズにバスが離発着している」ことがわかり、ようやくの実現です。

広島県バス協会 赤木康秀 専務理事

― 今、15で、これが14になると。いくつぐらいになるようなイメージ?

「そこまではまだ決まっていませんけど、八丁堀だけじゃなくて、紙屋町とか相生通り全体がバス停が乱立しているので、それを少なくして、なるべくわかりやすいものにしたいという数はまだ。これから1個ずつ1個ずつ」

― これまでに5年かかった理由は、資材の高騰などにより入札が不調に終わっていたというのが主な理由なんだそうですが、これからも費用面の問題があります。今回のバス停移設に関して、ストレート化するための路面の舗装は広島市が、屋根や時刻表が掲示される上屋はバス事業者が行ないました。この上屋の移動だけで500~600万円かかるそうで、コロナで財政事情が厳しいバス会社としては、一気にあちこちというわけにいきません。

― 広島市が「地域公共交通計画」の中でイメージする将来的な集約は、八丁堀の一部が、「紙屋町東」や「銀山町」にというものです。いずれ戻ってくるであろう観光客のためにも公共交通がもっとわかりやすいといいですよね。