三次の夏の風物詩、観光鵜飼―。「江の川」は古くから漁業としての鵜飼が行われていた場所です。

三次鵜飼・鵜匠の 日坂文吾 さんは、黒田さんからある “思い” を託されていました。

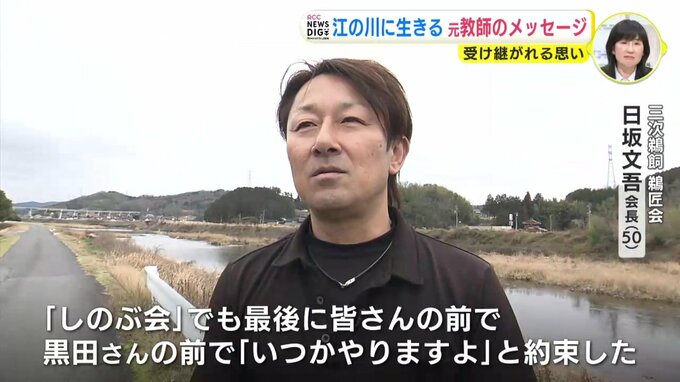

三次鵜飼 鵜匠会 日坂文吾 会長(50)

「『古代の鵜飼いを復活させてくれ』と。“おがら” を使った三次鵜飼の復活というのを掲げられた」

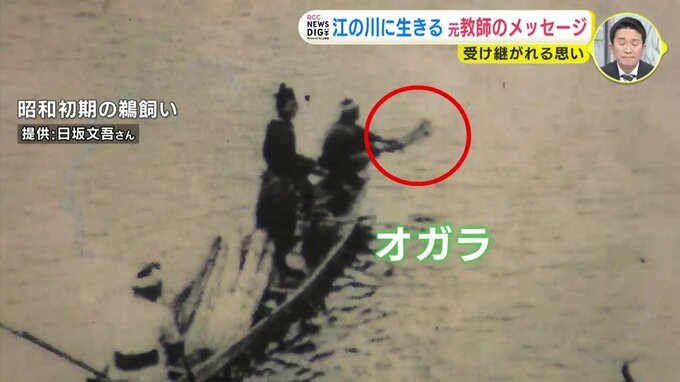

昭和初期の鵜飼の様子です。「おがら」と「カーバイトランプ」をつけた舟が入り交じっています。「おがら」とは麻の茎を乾燥させたもので、束にして火をつけ、明かりにします。

三次では、古くは漁で「おがら」を使っていました。時代とともに「カーバイトランプ」、そして「LEDライト」へと移り変わりました。漁業として行われていた頃の三次鵜飼の伝統を受け継ぐため、黒田さんは「おがら」を使う、昔ながらの鵜飼い=「古代鵜飼い」の再現を日坂さんに託したのです。

三次鵜飼 鵜匠会 日坂文吾 会長

「黒田さんのしのぶ会の時も、最後にみなさん方の前で、そして黒田さんの前で、いつかやりますよっていう約束をして。やっぱり古代の鵜飼はこうだったんだよって周知もできるし。三次にお客さんを呼ぶこともできると思われたんだと思います」

日坂さんは「古代鵜飼い」をイベントとして復活しようと、少しずつ準備を始めています。

2019年に第1回が開催された、地元の子どもたちが大人と一緒に “夢” を語り合うシンポジウム「里山と都市をつなぐ集い」。黒田さんが発起人でした。コロナ禍での中断を経て、2024年3月24日に第2回を三次市で開催するため、この日、スタッフが集まりました。

スタッフ(黒田さんの元教え子)

「もともと黒田先生は人のいいところを伸ばすっていうのがすごい上手な方」

スタッフ

「もう、これはって思った人はどんどん巻き込んで、すごい大きな輪を作って」

スタッフ(黒田さんの元教師仲間)

「ある意味じゃ恐れよったです、わたしなんか。電話がかかってくると、またなんか来たって…」

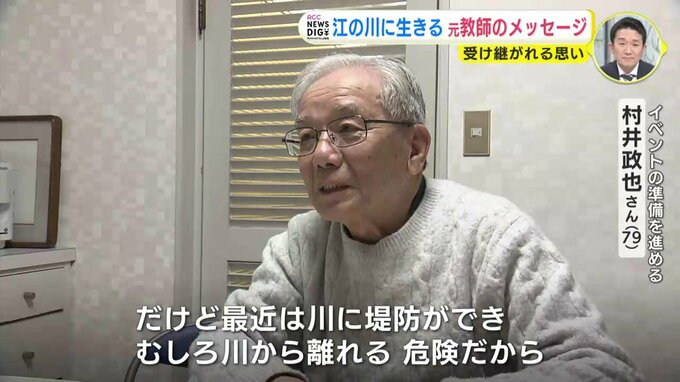

「しのぶ会」の実行委員長も務めた 村井政也 さんは、「江の川」と「子ども」にこだわり続けた黒田さんを、そばで見てきました。

「しのぶ会」実行委員長も務めた 村井政也 さん(79)

「昔は全部、川で遊んでいた。だけど最近はその川が、いわゆる堤防ができ、むしろ川から離れる…、危険だから。そうでなくて、川をもっと自分たちのふるさとの大切なものとして親しもうという気持ちがあったんじゃないですかね。黒田先生は」

1993年―。教師を退職したときに開かれた送別会で、黒田さんはこう話していました。

黒田明憲 さん(1993年・退職後の送別会)

「1人でできんことが2人、3人となればできる。学校だけではできんことが地域と結び、運動と結べばできる」

黒田さんのメッセージが広がっています。

◇ ◇ ◇

黒田さんは勉強だけではなく、人と川のつながりも教えてくれました。その教えはみなさんの心に残っています。“地域の宝物” を再認識させてくれた人―。昔は川がもっと身近で、いろんなことが学べる場所でした。魚も多かったといいます。護岸改修などで川の環境は時代とともに変わっていきました。

江の川をもう一度、人が集まる場所にしたい―。川にまつわるイベントを開き、地域を巻き込んで川の文化を取り戻そうとした。そんな黒田さんが残したイベントの1つ、「里山(ふるさと)と都市(まち)をつなぐ集い」が、2024年3月24日の午前10時から三次市の「みよしまちづくりセンター」で開催されます。黒田さんの思いは確実に受け継がれています。