東日本大震災からまもなく12年。今、あらためて考えなければならないのが巨大地震への備えです。こうした中、地震発生時に高層ビルなどを大きくゆっくりと揺らす「長周期地震動」の予測が2月1日から緊急地震速報の対象に追加されました。この「長周期地震動」について解説します。

「長周期地震動」って何?

東日本大震災が発生したときに撮影された「長周期地震動」を捉えた映像では、高層ビルが目視でも確認できるほど左右に揺らいでいました。

(大分地方気象台・中村清隆防災管理官)「周期の長いゆっくりとした大きな揺れを長周期地震動といいます。震源から数百キロ離れても高層ビルを長時間大きく揺らすことがあります」

長周期地震動は規模の大きな地震で発生する揺れのことで、遠くまで伝わりやすいほか、堆積層の厚い平野で増幅する特性があります。

実際に、東日本大震災では震源からおよそ800キロ離れた大阪の超高層ビルでもエレベーターが停止し、4人が閉じ込められる事態が起きました。このときに記録された揺れを比較すると、1階は1分程度で収まりましたが、高層階では揺れが10分以上続いていました。

(大分地方気象台・中村清隆防災管理官)「建物も普段から周期で揺れているが、たまたま地震動で共振して振動が合わさった場合に大きく揺れる」

県内では大分市街地を中心に被害が想定される「長周期地震動」。高層階に対する危険はどれだけ認識されているのでしょうか。

(県民)「高いところのほうが揺れるイメージはあります」「(長周期地震動を)知っています。東日本大震災のときは高い建物にいたガーッと揺れるわけじゃないけどゆっくりゆっくり揺れていた」「熊本地震を経験しているので一応は防災グッズを常備している」

「長周期地震動」への備えや発表時の行動は?

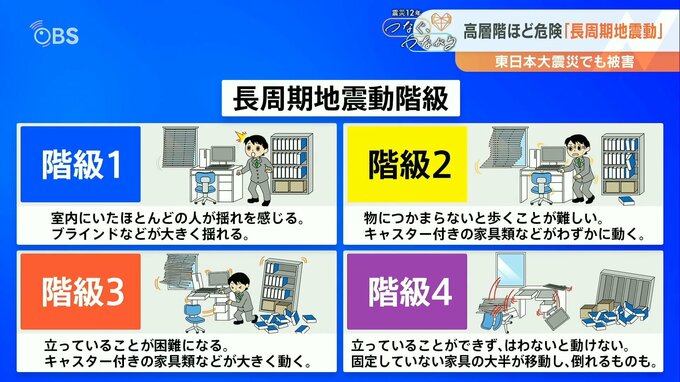

長周期地震動は揺れの大きさによって4つの階級に区分けされていて、「階級3」では立っていることが困難な状況になります。「階級3」は2016年の熊本地震で県中部と西部で観測。このときは県内各地で甚大な被害が広がりました。

こうしたなか、気象庁は2月から、緊急地震速報に長周期地震動を追加。「階級3」以上が予想されるときは震度予測にかかわらず、携帯電話や防災無線などからアラーム音が流れます。

(大分大学CERD・鶴成悦久センター長)「長周期の地震速報を受けることによって避難行動の対策や心構えができるのが利点」

大分大学減災・復興デザイン教育研究センターの鶴成悦久センター長は「円を描くような大きな横揺れに警戒すべき」と指摘。南海トラフ巨大地震が発生した場合は、大分市で数メートルも横に振られるような揺れが起きるおそれもあります。

命を守るためには家具を固定しておくほか、いざというときにつかまる場所を確保することが肝心です。

(大分大学CERD・鶴成悦久センター長)「今までは地震が起きたら頭を気をつけることも重要ですが、自分が立っていられなくなる。周辺の物が襲ってくることも行動の中に加えることによって長周期への対策につながる」

高層階になるほど危険性が高まる長周期地震動。市街地特有の災害があることを認識することから一人ひとりの防災が始まります。