「生活習慣病」は大人が気をつける病気というイメージがありますが、大分県内では予防に向けての取り組みが子どものうちから始まっています。背景や学校現場の取り組みを取材しました。

大分市の小佐井小学校で15日行われた特別授業。テーマとなったのは、「生活習慣病」です。

■大分の子どもたちは生活習慣病の予備軍が多いのが特徴

高血圧や脂質異常、糖尿病などに代表される「生活習慣病」。子どもには関係がないようにみえますが、大分の子どもたちは予備軍となる肥満傾向児が多いという特徴があります。

2020年度の小中学生の肥満傾向児の出現率はすべての学年で全国平均より高く、小学5年生は全国で3番目。中学3年生では2番目に肥満傾向の子が多いという特徴がありました。

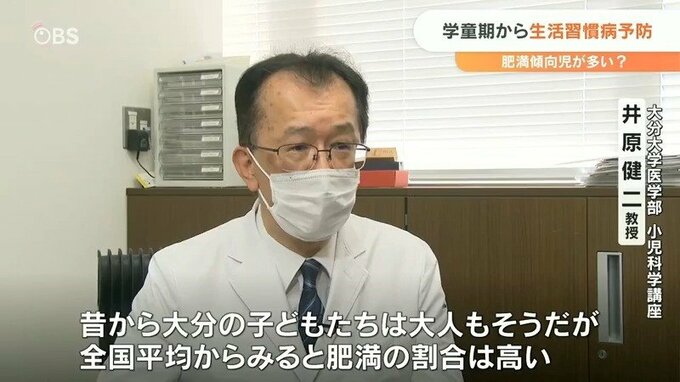

(大分大学医学部小児科学講座・井原健二教授)「昔から大分の子どもたちは大人もそうだが、全国平均からみると肥満の割合は高いと言われていて、理由は本当はよくわからないが、1つは車社会であるということが一つと思う」

子どもの肥満に詳しい大分大学医学部の井原健二教授は肥満対策は早い時期から始めた方が良いと指摘します。

Q 何歳くらいから肥満は気にした方がいい?

(井原教授)「本当は小学校に入る前から・血圧とか血糖値とか肥満に関わるいくつかの指標で小児生活習慣病という定義があるので、それに該当すればそういう病気という診断になる」

■小5の血液検査 10%近くが要精密検査

生活習慣病の発見に向けて、大分市教育委員会では小学5年生の希望者を対象にコレステロール値や中性脂肪などの血液検査を実施しています。毎年85%ほどの児童が検査を受け、うち8%から9%は精密検査が必要。25%は経過観察という結果が出ています。

(大分市教育委員会 体育保健課・姫野景子参事補)「意外と標準体重のお子さんでもコレステロールが高かったり、その辺がわかるので検査の結果をきっかけに生活習慣を見直すという効果を狙っている」

■「すこやか教室」で生活習慣病予防の取り組み

生活習慣病の予防に向けて、市教委では2007年から希望する小中学校で「すこやか教室」を実施。子どもたちに規則正しい生活や食事・運動に気を配ることの大切さを伝えています。

小佐井小学校にはおおいた健診センターから健康運動指導士が訪れ、5年生の子どもたちがゲーム感覚で楽しみながら運動に取り組みました。

(おおいた健診センター 健康運動指導士・玉井夏樹さん)「運動となるとハードルが高かったり、スポーツみたいな感じで捉えてしまう子もいると思うので、遊びの中でしっかり体を動かしてもらうのが一番いいと思う」

2時間の授業を終えた子どもたち。学んだことは…

(児童)「病気とかに食事や運動でかかりやすくなることを初めて知りました」「睡眠がなんで大事なのかを教えてもらったことが相当心に残った」「これから生活習慣を少しずつ治していきたいと思いました」「心臓病とかそういう病気は子どものころからの積み重ねでなると知って、ちゃんと気を付けて過ごしていこうと思った」

将来の健康を手にするために… 生活習慣の大切さに気付き、子どものころから積み重ねていくことが大切です。