年々、漁獲量が減少している天然のウナギ。水揚げが盛んだった、大分県豊後高田市の川に呼び戻そうとする取り組みに成果が表れ始めています。

日本を代表する食材の1つ、ウナギ。祝い事などで好んで食べられ、栄養満点のスタミナ食としても人気があります。

(桂川漁業協同組合・室屋弘栄組合長)「これが研究調査用の石倉カゴで今回調査しました」

豊後高田市を流れる桂川では天然の二ホンウナギの住みかを作ろうと桂川漁協では石を敷き詰めた「石倉カゴ」を使った取り組みが進められています。

(室屋弘栄組合長)「昼間はじっと岩場にいて、夜になったらエサをとるために出てくる。昼間の寝床みたいなものですね。だから昼に引き上げると中に入っている」

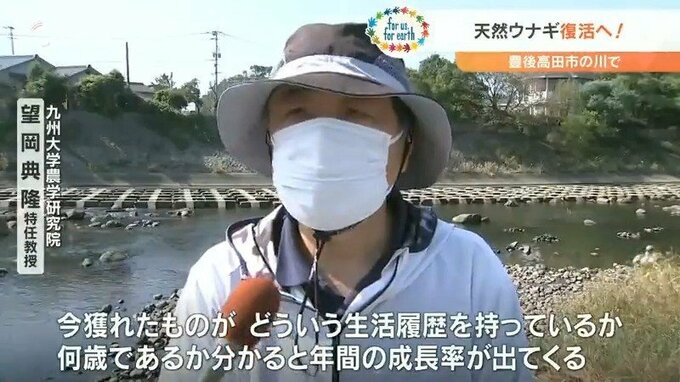

桂川漁協では夜行性のウナギが隠れることができる石倉カゴを水中に設置し、生息調査を2年前からスタートさせました。10月23日にはウナギの生態に詳しい九州大学の望岡典隆特任教授とともにカゴを引き上げて個体数数や生育状況などを確認しました。

(九州大学農学研究院・望岡典隆特任教授)「今、獲れたものがどういう生活履歴を持っているのか、何歳であるかが分かると大体年間の成長率が出てくる。そういったことをちゃんと調べることによって、桂川の状態が推し量られる」

絶滅危惧種に指定される二ホンウナギはおよそ2000キロ離れたマリアナ諸島付近で産卵し、海流に乗って日本にたどり着きます。その後、各地の川で5年から10年かけて成長します。

漁協によりますと桂川は明治時代のころからウナギ漁が盛んで全国でも有数の産地でしたが、自然環境の変化などでその数は年々減っていったといいます。

全国的なウナギの減少に頭を悩ませているのがウナギ店です。

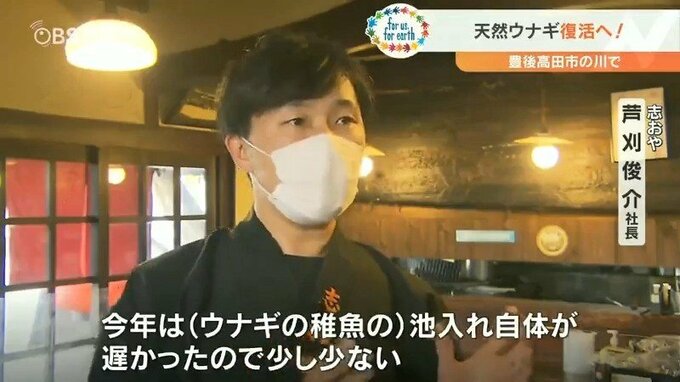

(志おや・芦刈俊介社長)「(仕入れの)値段はずっと上がっているままです。今年は(ウナギの稚魚の)池入れが自体が遅かったので、少し少ない」

県内で唯一全国うなぎ百選会に加盟する「志おや」は鹿児島産の養殖ウナギを使用していて、仕入れ価格はその年の稚魚の漁獲量に左右されます。今後、桂川での調査が進むことで地元のウナギが安定して獲れるようになれば店の新たな看板商品になると期待を寄せています。

(芦刈俊介社長)「ある一定の量が獲れるのであればうちとしても使いたいなという気持ちはあります。食べに来てもらう立場としては、豊後高田のものを食べてもらうという意識で来ていただけると、食にもつながるので、うれしいかなと思います」

10月の桂川の調査では体長が1メートルに近いものや産卵を控えたウナギが見つかっています。桂川漁協では石倉カゴの設置を通して生息しやすい環境を整え、天然のウナギを呼び戻すことにつなげていきたいと意気込んでいます。

(桂川漁業協同組合・室屋弘栄組合長)「天然ウナギの養殖・増殖を目指したい。桂川のウナギを色々な方に味わってもらいたいです。」

豊かな生態系の象徴である二ホンウナギ。専門家の意見も交えてもう一度桂川に呼び戻そうという熱い取り組みが少しずつ実を結びつつあります。