国が線引きした被爆地域の外で原爆の影響を受けたと訴えている『被爆体験者』の救済を巡り、国は新たにアメリカの国立公文書館などで、長崎原爆の放射性降下物に関する資料の調査を開始しました。

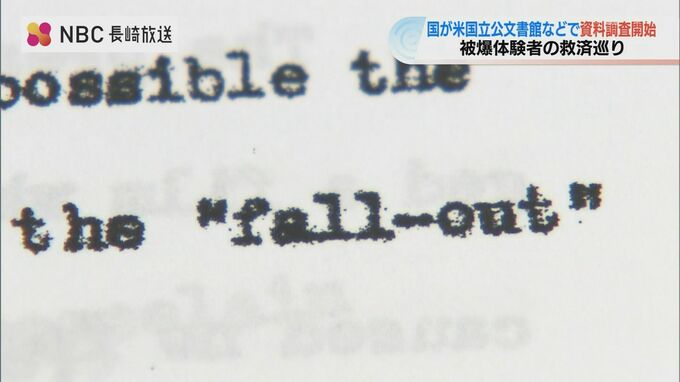

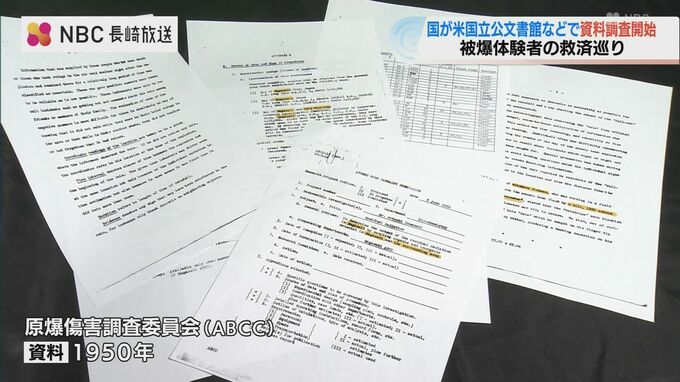

原爆投下から5年後の1950年、アメリカのABCC(=原爆傷害調査委員会)が長崎で実施した『残留放射線』の調査資料には「原爆が炸裂した後『雨が降った場所をできるだけ正確に把握するため “降下物”の範囲を示す地図を作った』と記されています。

被爆体験者からの訴えに後押しされ、県と長崎市はことし2月、国に対しこの地図を含むABCCの資料を探すよう要請。

これを受け厚労省は先月5日、業者と契約し、来年3月31日まで調査を行うということです。

長崎市原爆被爆対策部調査課 阿波村功一課長:

「これが出てくれば間違いなく客観的な資料となるわけですので」

業者によりますと、調査は国立公文書館などアメリカの3か所(米国立公文書館・米科学アカデミー・米トルーマン大統領図書館)の所蔵資料を対象に、アメリカ在住のリサーチャーが担うということです。

長崎被爆地域拡大協議会 池山道夫会長:

「(放射性降下物が)広い地域に広がっていることまで証明するのではないかと期待しています」

国は被爆体験者を救済しない理由として、原爆由来の雨や灰を浴びた客観的資料がないことを上げており、今回の調査で救済につながる資料が発見されるか注目されます。