ちょっとひととき…懐かしい “昭和の長崎”を感じてみてください。

NBCライブラリーに残る 昭和50年代の貴重な映像の一コマです。

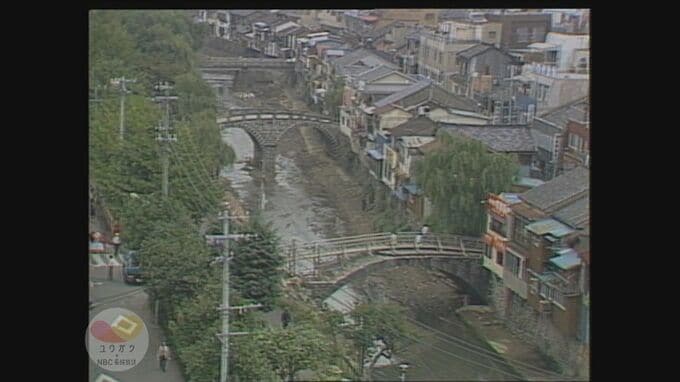

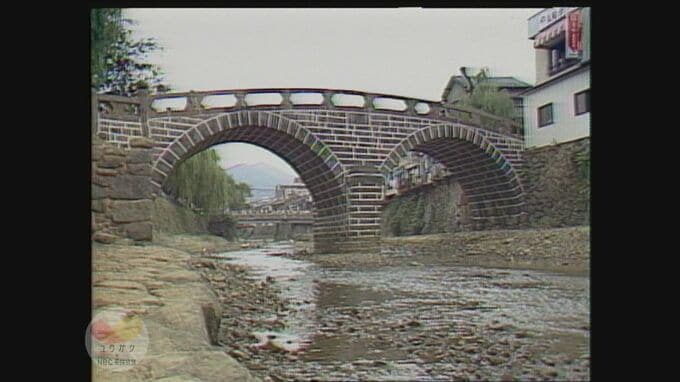

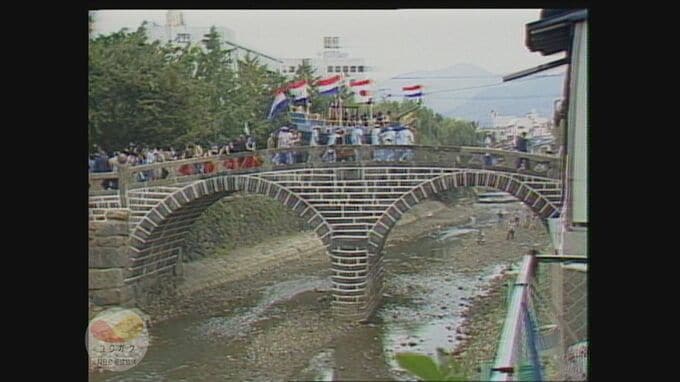

長崎市の中心部を流れる中島川に架かる、日本最古の石造りアーチ橋「眼鏡橋」

1634(寛永11)年に、中国出身で興福寺2代住職の黙子如定(もくすにょじょう)禅師により架橋され、最盛期には17~18基を数えた“中島川石橋群”のシンボル的存在でした。

しかし、1982(昭和57)年7月23日の夕方、これまでに経験した事のない集中豪雨が長崎を襲い、午後8時ごろに中島川が氾濫し、濁流は近くの商店街になだれ込みました。

(長与町で1時間に187ミリの日本歴代最高を記録)

この長崎大水害により中島川の石橋群も大きな被害を受け、「眼鏡橋」も被災、半壊しました。

水害直後は「中島川が氾濫した原因の一つとなった」として「石橋群を撤去すべき」という意見もありましたが、市民から石橋保存を求める強い運動が起き、文化庁も眼鏡橋の現地保存を求めたことで、眼鏡橋の現地保存が実現しました。

眼鏡橋は、水害で流失・破損した石材の80%を回収して組み直し、創建当時の姿に修復されました。

また、橋の両側には水害対策のためのバイパス(暗渠)が整備されました。

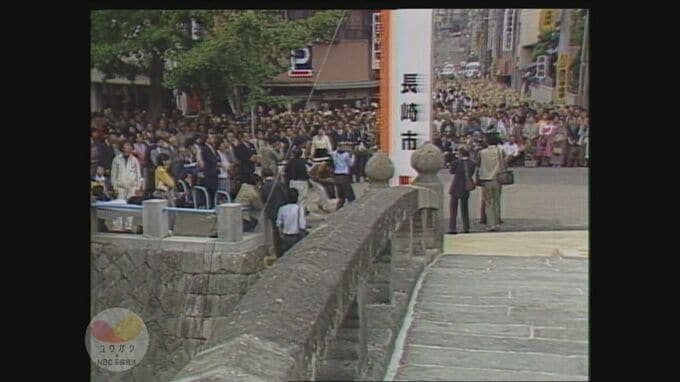

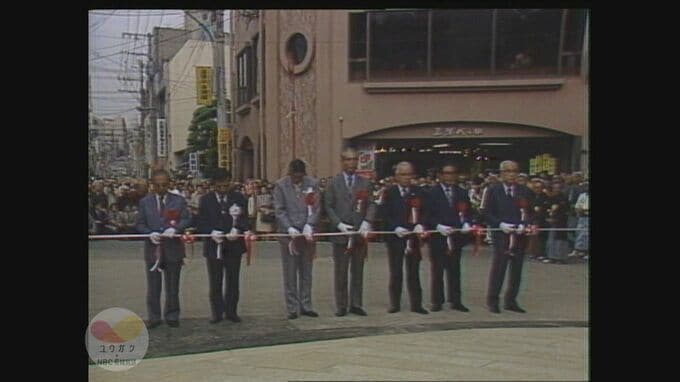

「眼鏡橋」が復旧したのは、大水害から1年3か月後の1983(昭和58)年10月でした。復旧工事が終わり、橋のたもとで竣工式が行なわれました。

当時の、本島 等 長崎市長ら300人あまりが出席して式典が行われ、水害犠牲者を追悼したあと、地元住民を代表して親子三代の夫婦が渡り初めをしました。

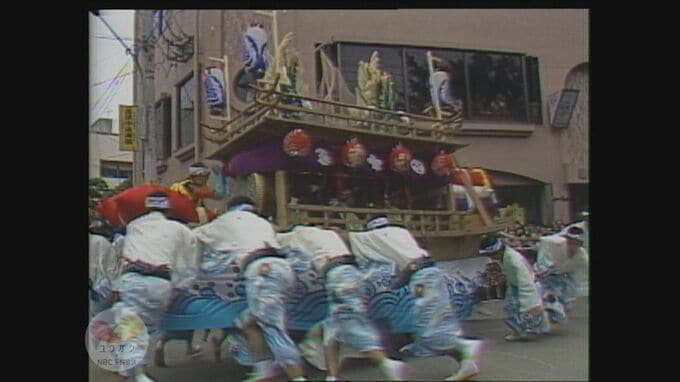

この日は、この年の長崎くんちの踊町が現地で演し物を披露し、観光地長崎のシンボル再建を祝いました。

長崎くんちの出し物の一つ、魚町の「川船」が豪快に船回しを行っています。

また、中国の影響を受けて建てられた眼鏡橋を渡る「阿蘭陀船」は、長崎の街の成り立ちや歴史を表していて印象的です。

中島川の両側には、その後遊歩道も整備され、多くの観光客が訪れるフォトスポットとなっています。

放送局が撮影した 長崎の映像を配信している”ユウガク”より