中国や韓国との激しい『コスト競争』のなか落ち込んでいた日本の造船業。

一方、世界的な造船需要は増加すると予想されており、長崎で培われてきた『船の開発技術』を活かすチャンスでもあります。

造船の専門家は「競争は激しく“これまでとは異なる発想“ や “連携“ が不可欠」だと指摘します。

【住】長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン平家達史NBC論説委員とお伝えします。

【平】今日のテーマはこちらです。

長崎の造船業に明るい兆し?

【住】造船業界では『規模の縮小』が続き、明るい話はなかったようですが、これから変わってくるということですか?

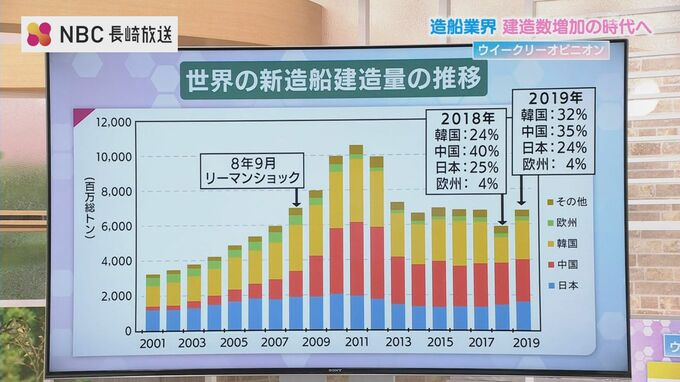

【平】はい、日本の造船業界は、リーマンショック前に受注した2010年をピークに建造数は激減したことや、中国、韓国の造船業の台頭で、これまで建造数は押さえこまれていたことは事実です。

しかし、国土交通省によりますと『海上輸送量の増加』や過去『大量に建造された船舶が廃船』となることによって、世界的に建造需要が増加していき、2030年代に1億総トン規模まで増加すると予測されています。

【住】なるほど、船の切り替えの時期が来るということですね。

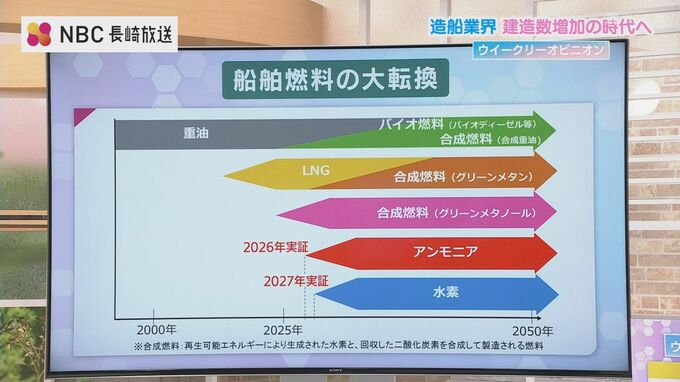

【平】さらに自動車と同じように『環境問題への取組み』が求められていて、これまでの歴史の中で、燃料が“石炭”から“重油”に変わったように、“水素”や“アンモニア”といった『環境に優しい燃料へ大転換する』ことになります。

【住】ということは、造船業界も、それに対応しなければなりませんよね?

【平】造船業の最新の動きについて、日本船舶海洋工学会の橋本会長に話を伺いました。

日本船舶海洋工学会 橋本 州史会長:

「おそらくですね、もう10年経つと、今まで見たことなかったような船が走り回る可能性がありますね」