紆余曲折を経て、世界遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」。

世界でも特異な歴史を歩んだ潜伏キリシタンのストーリーを表す遺産です。

遺産登録から5年が経った現状と課題をお伝えします。

【豊崎なつきアナウンサー 以下:豊】

長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン 平家達史NBC論説委員(以下【平】)とお伝えします。

【平】今回のテーマは

世界遺産登録から5年 コロナ前の“登録前”水準まで回復

【平】この世界遺産に登録されている資産は全部で12あり、このうち11資産は長崎県内にありますが、各地に点在しています。

私は長崎県内11か所のうち、上陸できない“中江ノ島”は遠くから見るしかありませんでしたが、他の10か所は行きました。

どこも素晴らしいですし、潜伏キリシタンの史実を知ることができました。

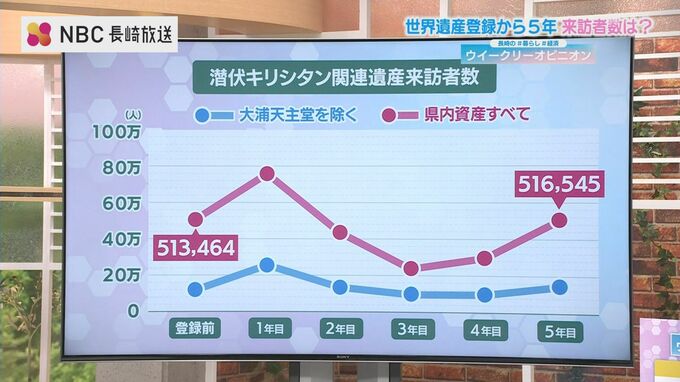

【豊】この5年間の各資産への来訪者数は どのようになっていますか?

【平】長崎県の統計によりますと、登録直後の1年間は、やはり来訪者は大きく増えています。

しかし、2年目に入ると少し来訪者数も落ちつき、2年目の8か月目頃からは、新型コロナウイルスの感染拡大も影響し、来訪者数はさらに落ち込む形となりました。

【豊】確かに、コロナ禍にあたる3年目は登録前よりも来訪者数は少ないですね。しかし5年目は、登録前の水準まで回復していますね。

【平】はい。県内資産への来訪者数は、ほぼ同水準まで回復しています。

ここで、注目したいのは、国宝の “大浦天主堂” を除いた数値です。

直近の5年目は登録前よりも増加しています。

県内の各資産が世界遺産として浸透し、興味を持たれる存在になっていると言えそうです。

登録されても、1年くらいでブームが去ってしまい、来訪者が激減したままの世界資産もありますので、長崎の世界遺産は人気を維持していると思います。